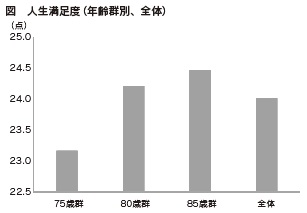

|

■ 中原区高齢者パネル調査 - The Keio-Kawasaki Aging Study - について

慶應義塾大学理工学部 教授 髙山 緑

日本では、世界に例をみないほど急速な寿命の延伸、人口の高齢化が進んでいます。いまや人生85 年、90 年とも言われるようになりましたが、長寿を実現する一方で、長生きできることを誰もが喜び暮らせる社会の実現には、まだ多くの課題があります。特に健康寿命を伸ばすこと、そして健康状態に関わらず、誰もが地域で尊厳と幸福感 (well-being) を感じて生活できる社会を創ることは、超高齢社会にとって急務の課題のひとつです。

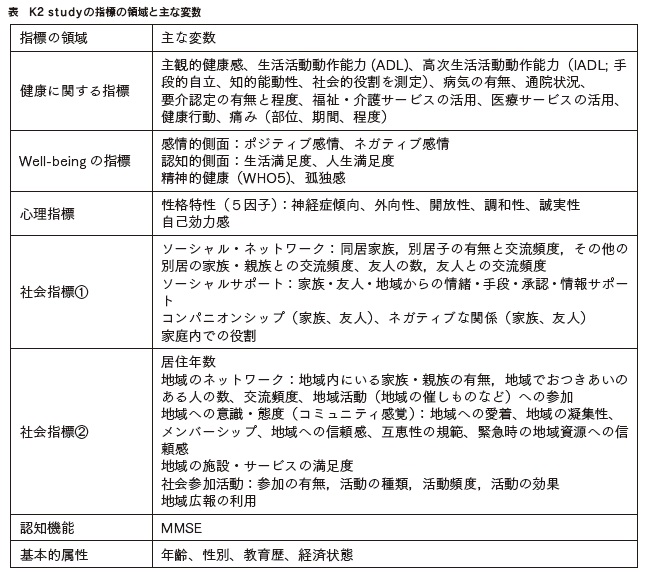

★第1回調査の分析結果から 第1回パネル調査が完了後、2015年夏までに詳細なデータ・クリーニング、スコアリングを終え、現在、データ分析を進めています。まだ公開されていない解析結果も多く、全てをここで紹介することはできませんが、2015年秋から2016年春にかけて学会発表した内容(日本心理学会第79回大会(2015年9月22~24日、名古屋国際会議場)、日本発達心理学会第27回大会(2016年4月29日~5月1日、北海道大学))を中心に、いくつか分析結果をご紹介します。 (1) 後期高齢期、超高齢期のwell-being 寿命が延伸し、若く元気な高齢者も増加しています。Stoneらによる、アメリカの10代から80代までを対象にした全国調査では、人生満足度のピークは70代後半から80歳頃にあることを示唆しています(Stone et al., 2010)(4).。つまり、若い高齢期は人生の“黄金期” とも言えるでしょう。well-beingを高く維持させる要因やプロセスが、少なくとも若い高齢期には効果的に働いているように見えます。しかし、超高齢期に入るとwell-beingはどのようになるでしょうか。超高齢期では、それまでwell-beingのリソースとなっていた身体機能や認知機能の低下、死別などによる社会関係の縮小などが生じやすくなるため、well-being低下のリスクが高まることが指摘される(例えばBaltes & Smith, 2003(2))一方で、超高齢期まで「生き抜いてきた」高齢者には頑健性があり、well-beingはさほど低下を示さないことを指摘する研究者もいます(例えば Gersorf et al., 2008(5))。 ところで、well-beingにはいくつかの側面があります。例えば感情的な側面からみるとポジティブ感情の高さとネガティブ感情の低さから捉えることができます。また、人生や生活への評価といった認知的側面からみると、日々の生活満足度、さらに人生満足度から測定することも可能です。K2 studyではポジティブ感情、ネガティブ感情、生活満足度、人生満足度、さらには精神的健康(WHO-5)、孤独感など多様な指標を用いて測定し、well-beingを多面的に捉えています。 今回、K2 studyでは後期高齢期、超高齢期のwell-beingの年齢差を検討するための第1歩として、well-beingの感情的側面であるポジティブ感情、ネガティブ感情、およびwell-beingの認知的側面である生活満足度、人生満足度の指標を用いて、75±1歳、80±1歳、85±1歳(以下、それぞれ75歳群、80歳群、85歳群と呼ぶ)の高齢期の3つの年齢群の比較を行いました。分散分析により年齢差を検討したところ、ポジティブ感情、ネガティブ感情、生活満足度ともに、年齢群差は示されませんでした。一方、人生満足度に関しては、85歳群が75歳群と比較して有意に高いことが示されました。

今回の分析結果は加齢変化ではなく、あくまで横断データによる年齢群の比較ですが、well-beingの感情的側面、認知的側面ともに、後期高齢期から超高齢期にかけて安定していることが示唆されました。さらに人生満足度に関しては、より高齢になる方が高まる可能性が示唆されました。これはparadox of aging(Lockenhoff & Carstensen , 2004(6); 高齢期になりwell-beingのリソースが低下しても、well-beingは必ずしも低下を示さない現象)が超高齢期においても存在することを意味します。 今後、追跡調査を行い、縦断データからもこの現象を検討していきます。また、縦断的にデータを追うことで、well-beingが安定している者、低下する者、上昇を示す者など、well-beingの加齢変化における個人差が示される可能性もあります。加齢変化の個人差と、その差をもたらす要因についても今後、明らかにしていきたいと考えています。 (2) well-beingと身体機能、認知機能との関連性 George(2010)(7)によると、well-beingの予測変数に関する先行研究では、これまで50以上の変数が検討されています。中でも「健康」は青年、成人、(少なくとも比較的若い)高齢者、いずれの年代でも重要なwell-beingの予測因子として報告されています。健康の指標には主観的健康感が使用されることが多いですが、身体機能(日常生活動作能力(ADL)や高次日常生活動作能力(IADL))が用いられることもあります。 今回、超高齢期にも同様の傾向が当てはまるか、75歳、80歳、85歳の年齢群ごとに、well-beingと健康、認知機能との関連を検討しました。従属変数にはwell-beingの指標であるポジティブ感情、ネガティブ感情、生活満足度、人生満足度を使用しています。対象者全体と3つの年齢群別にwell-beingの各指標を従属変数とし、要介護認定の有無、主観的健康感、高次生活機能(老研式活動能力指標;下位尺度として、手段的自立、知的能動性、社会的役割を測定)、認知機能(MMSE)、および年齢群と性別を説明変数として、重回帰分析を行いました。 対象者全体では、well-beingの指標によって関連する要因が少しずつ異なりますが、概してwell-beingには主観的健康感、高次生活機能の知的能動性(項目例「新聞を読む」)と社会的役割(項目例「相談にのる」「話かける」)と関連することが示されました。 また、年齢群別にみると、年齢群が高いほうが分析モデルの説明率が高い傾向が示されました。また、興味深い年齢群差も示されました。比較的若い高齢群では、主観的健康感とともに知的能動性、認知機能といった知的活動、知的能力がwell-beingと関連しましたが、より高齢な年齢群になると、主観的健康感とともに社会的役割の影響が強くなることが示されました。この結果は、超高齢期の心理的適応のプロセスを理解する際、知的能力と社会的要因の双方から検討することの重要性を示唆しています。 (3) 後期高齢期、超高齢期の家族、友人関係とwell-being K2 studyでは、後期高齢期、超高齢期の社会関係について様々な視点から測定しています。同居家族、別居子の有無と交流頻度、子供以外の別居の家族・親族との交流頻度、社会的役割、親しい友人の数、友人との交流頻度、家族・友人・地域からのソーシャル・サポート(情緒的・手段的・承認・情報サポート)、家族・友人とのコンパニオンシップ、家族・友人とのネガティブな関係などです。ここでは家族、友人とのネットワークとソーシャル・サポート、コンパニオンシップの指標をもとにした分析結果をご紹介します。 ところでソーシャル・サポートとは、困った時に周囲から受ける支援のことであり、一方コンパニオンシップは支援と関係なく、趣味活動を共に行う、おしゃべりをするといった共行動に代表される、満足感や喜びをもたらす社会関係(Rook,1987)(8)を指します。 家族のネットワーク(構造面)からみると、家族関係では、男性は配偶者が中心、女性は80歳群、85歳群になると配偶者以外の家族との関係が中心となり、女性の場合は独居でも別居子との交流頻度は頻繁にされていることが示されました。また、機能面では、家族からのソーシャル・サポート(情緒的サポート、手段的サポート、承認サポート、情報サポート)とコンパニオンシップには年齢群差はみられず、いずれも平均値は高い傾向が示されました。 一方、友人関係では、年齢群が高くなるにつれて「親しい友人」の数は減少する傾向があり、85歳群では「親しい友人はいない」が3割になります。一方、友人関係をもっている人に限定すると、交流頻度には年齢差はみられません。機能面では、85歳群の女性では、ソーシャル・サポート、コンパニオンシップともに他群よりも有意に低いことが示されました。 さらに、家族・友人からのソーシャル・サポート、コンパニオンシップとwell-beingとの関係をみると、いずれの年齢群でも、家族からのサポートとコンパニオンシップはともにwell-beingの各指標と有意な関連性が示されました。well-beingの感情面、認知面双方に効果が示されるのは、後述するコミュニティ感覚とは異なる、ソーシャル・サポートとコンパニオンシップの特徴です。一方、友人からのサポートとコンパニオンシップは、75歳群より80歳群、85歳群でwell-beingの各指標と有意な関連性が示されました。興味深いことに、家族、友人ともに、ソーシャル・サポートよりも、コンパニオンシップ得点の高さがwell-beingの各指標とより強い関連性があることが示されました。今回の分析から、親しい友人関係は高齢群になるほど「無い」傾向が高まる一方で、友人がいる場合には、より高齢群になるほどwell-beingへの貢献は大きくなる可能性が示唆されました。また、配偶者、子ども、友人らと「一緒に楽しいときをすごす」「趣味や関心ごとを共有する」ことが、後期高齢期、超高齢期のwell-beingの各側面に対して重要な要素となることが示されました。 (4) ソーシャル・キャピタルとwell-being - 地域コミュニティとのつながりとコミュニティ感覚の視点から ソーシャル・キャピタルとは「人々の相互利益のための協調と協力を促進する、ネットワーク、信頼、互酬性の規範といった社会組織の特徴」(Putnam, 1993)(9)です。実際には、ネットワーク、信頼感、互酬性の規範、社会参加活動などから測定していきます。K2 studyでは、OECD(2001)(10)がソーシャル・キャピタルの測定基準の原則として挙げている2つの基準:第1に、重要な要素(ネットワーク、価値観及び規範)の対象範囲ができるだけ包括的であること、第2に態度や主観的な要素(例えば、信頼感)と行動面の要素(例えば、団体への参加、社会的な結びつきの程度)との間のバランスがとれることを念頭におき、地域コミュニティにおけるネットワークや、地域に対する意識・態度、社会参加活動(参加の有無、種類、頻度、活動意義)、地域の催し物への参加などを測定しています。 本稿では、第1に、後期高齢期から超高齢期にかけて、地域ネットワークのあり方と地域活動への参加の実態、および地域に対する態度や意識を把握すること、第2に地域に対する態度や意識( 以下、「コミュニティ感覚」と呼ぶ;ソーシャル・キャピタルの重要な要素である「地域への信頼感」、「互酬性の規範」とともに、「地域への愛着」、「地域の凝集性」(地域住民の類似性)、「メンバーシップ」(地域の一員という意識)、「緊急時の地域資源への信頼感」の6要素)とwell-beingとの関係性を検討した結果を紹介します。 分析の結果、地域とのネットワーク(同じ地域に住む家族・親族の有無、地域でつきあいのある人の人数)に関しては、有意な年齢差は示されなかった一方、地域での活動性(地域の人との交流頻度、地域の催しものへの参加)は85歳群になると低下する傾向が示されました。コミュニティ感覚については、「地域の凝集性」を除き、年齢差、性差ともに示されず、コミュニティ感覚の個人差は年齢、性別以外の変数の影響を受けていることが示唆されました。コミュニティ感覚とwell-beingとの関連の検討では、年齢群ごとに、ポジティブ感情、ネガティブ感情、生活満足度、人生満足度、および孤独感をそれぞれ従属変数とし、コミュニティ感覚と居住年数を説明変数とする重回帰分析を行いました。分析の結果、ポジティブ感情、ネガティブ感情においては、有意となる変数は示されませんでした。一方、人生満足度と孤独感にはコミュニティ感覚の影響が示されました。興味深いことに、「地域への愛着」を中心として、より高齢になるほど、コミュニティ感覚が人生満足度を上げ、孤独感を低減させることに影響し、説明率も高まる傾向が示されました。すなわち、人生満足度に対して、75歳群ではコミュニティ感覚は有意ではありませんでしたが、80歳群ではコミュニティ感覚のうち「地域への愛着」、「互酬性の規範」、「地域の凝集性」、85歳群では「地域への愛着」と「緊急時の地域資源への信頼感」が人生満足度へ有意に寄与していました。一方、孤独感に関しては、75歳群では「地域の凝集性」、80歳群では「地域への愛着」、85歳群では「地域への愛着」、「緊急時の地域資源への信頼感」と居住年数が孤独感の低減に有意に寄与していました。 超高齢期になると、地域に根づき、地域で“良く生きられている” ことが、人生満足度や社会的アイデンティティを高めていくのかもしれません。そして地域への意識は、超高齢期では、日々の生活での感情や満足感より、むしろ人生のより深い孤独と充足感(人生満足度)と関連してくるのかもしれません。 ◇今後の展開 2016年度に第2回パネル調査を行う予定です。これにより時系列的な変化を解析することが可能となります。さらに、既存統計のマクロ的な指標も用いて、本調査のデータと合わせて分析を行う準備も進めています。ミクロ、マクロの視点から、人間の健康、寿命、well-beingに影響する心理・社会的要因の解析を進めていくなかで、超高齢期の心理的適応のメカニズムを明らかにしていきたいと考えています。 引用文献 (1) United Nation, 2015, World Population Aging 2015. (2) Baltes,P. & Smith, J., 2003, New Frontiers in the Future of Aging: From Successful Aging of the Young Old to the Dilemmas of the Fourth Age, Gerontology, 49, 123-135. (3) 杉澤秀博, 2016, 老年学におけるソーシャル・キャピタルに関する研究の意義と課題,老年社会科学,37(4), 465-472. (4) Stone et al., 2010, A snapshot of the age distribution of psychological well-being in the United States, PNAS, 107(22), 9985-9990. (5) Gerstorf et al., 2008, Decline in Life Satisfaction in Old Age: Longitudinal Evidence for Links to Distance-to-Death, Psychology and Aging, 23(1), 154.168. (6) Lockenhoff & Carstensen, 2004, J of Personality. 72(6), 1395-1424 (7) George, 2010, Still Happy After All These Years: Research Frontiers on Subjective Well-being in Later Life, Journal of Gerontology: Social Sciences, 65B(3), 331-339 (8) Rook ,1987, Social Support Versus Companionship: Effects on Life Stress, Loneliness, and Evaluations by Others, Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1132-1147. (9) Putnam, R.D. 1993, Making democracy work: civil traditions in modern Italy. Princeton Univ. Press. (10) Healy, T., Cote, S., Helliwell, J. & Held, S. T, 2001, The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital(Education and Skills), OECD publishing. |