|

■ 国民性に関する意識動向継続調査について

情報・システム研究機構統計数理研究所

1.はじめに

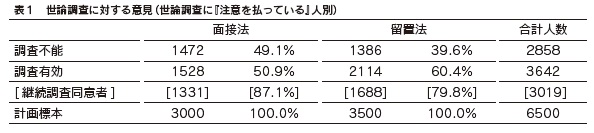

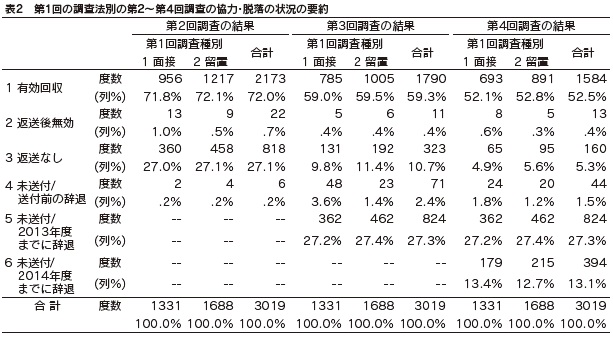

6500名の計画標本のうち(回収者ではなく)パネルに加わった3019名(すなわち継続協力への同意)がどのような特性を持つかをロジスティック回帰分析で検討すると、有意な説明変数は(同意方向への寄与を+と表現して)、性(女性+)・年齢の主効果および年齢と第1回調査の調査法の交互作用(面接のほうが年齢間の差が大きく、70代を除けば高齢層が+)、都市規模(人口規模が小さいほうが+)、地域ブロック(関東と近畿が-)等となった。 【第2回~第4回継続調査の実施概要】 第2回~第4回継続調査は、第1回調査の調査方法を問わず、郵送法により行った。2013年度~ 2015年度の各年度に約1年の間をあけて、2013年度と14年度は年末から年明けにかけて、2015年度のみ年明けに開始して、回収期間を約2 ヶ月設けて実施した。各調査回の前には前回調査で得られた結果の概要報告書等を協力者に送付し、継続の動機付けを高める工夫をした。 【継続調査における脱落状況の概要】 表2は第1回調査の方法別の第2 ~第4回調査の協力状況をまとめたものである。 第4回目までの有効回収者は当初設定パネルに含まれる協力者の52.5%となっており3回の継続を通じて半分近くまでパネルが摩耗した。この際の前年度からの維持率は後ろの調査回ほど高い。表2の各年度で第1回調査の方法(面接・留置)別の維持状況を比較することができるが、統計的に有意な差が見られる年度はあるものの総じて数値としては大きくない。第1回調査の方法による回収傾向の差は特に大きくないようである。

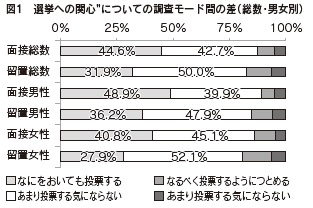

このほか、各年度の有効回収に対する寄与要因として、属性等に加えて第1回調査時に質問した調査協力の理由(積極的な理由か否か)の寄与をロジスティック回帰分析で検討すると、第2回調査時の協力に対しては、性・年齢・都市規模の他に協力理由も有意な効果を持つ(積極的な理由を挙げた人ほど協力的)一方、先に述べた第1回調査の「継続協力への同意」に対する結果と異なり、方法×年齢の交互作用効果は見られなくなった。第3回、第4回の調査では有意な要因が減っていき、これは協力的な対象者のみが残って他の要因の寄与が相対的に減じたものと思われる。 4.調査方法論上のいくつかの分析成果 調査の実施目的からすると副次的なことではあるが、調査方法論の側面に重点を置いた話題について、意識動向継続調査の分析結果を2点ほど紹介しよう。 4.1 第1回調査の回収状況についての分析 本項はMatsuoka & Maeda (2015)として公刊された内容の概要紹介である。この論文では、計画サンプルの調査協力状況に寄与する要因について、マルチレベル分析という統計的手法を使って検討した。マルチレベル分析によって、調査設計が(層化)二段抽出になっている時に、地点の中の個人のような階層構造を持っていることを生かし、個人の回収状況に対して、対象者本人の属性(時に世帯属性を含む)のような個人のレベルの説明要因の他に、地点のレベルの説明要因がいかに関係してくるか、ということを分析することができる。地点(標本設計上は町丁字に相当)のレベルの要因とは、例えば人口が集中する都市的性格を持つか、農村的な性格を持つか等の調査地域そのものの性格等のことである。 この論文では、調査不能のタイプを本人の拒否によるもの、それ以外の拒否によるもの、短期的な不在によるもの、のように大別した上で、関連要因を分析した。分析の結果からは、例えば個人要因としては従来から知られる女性や高年齢層の協力率の高さや、あるいは留置法で協力率の高さを示す結果の他、表札を出している世帯の対象者は概して非協力になりにくいことなども分かった。また地点の要因では、人口密度で測定されるような都市度が高いところは、前述の3つの不能が生じやすいことに加えて、第一次産業人口が高い地点で一時不在や本人の拒否が生じにくいという効果があるらしいこと、地域に相対的に高学歴層が多い地点で一時不在がおきやすいこと、犯罪発生率が高い(この要因のみ市区町村のレベル)地域で、一時不在や本人以外の拒否が起こりやすいらしいこと、などが分かった。更に、地点と個人の属性の交互作用として、犯罪発生率の高い地点の女性という組み合わせや、犯罪発生率の高い地域の大きな住居に住んでいる対象者という組み合わせで、本人拒否が生じやすいという効果もあるようである。これは対象者の側の調査(員)に対する警戒心が地点の性格とも絡み合って調査不能につながっている、との解釈が可能かも知れない。 従来、日本における各種社会調査の調査不能をめぐる分析では個人要因と地点の要因は明確に区別されずに扱われることが多かったように思うが、地点要因の関与の程度についてより詳細な情報が得られれば、調査実施管理上のノウハウにつながるかも知れない。 4.2 第1回調査における調査モード間比較 詳細を紹介することはできないが、第1回調査では面接法と留置法の間の比較も一つの調査目的となっていた。この二つの方法では、回答者の回答が記録される際に調査員が介在するか、介在しないいわゆる「自記式」の調査であるかの違いが大きく、面接調査で調査員が回答を聞き取る際に、対象者が多少社会的に望ましい方向に回答するのではないか、という点が指摘されることがある。自記式か調査員の聞き取りによるか、のように調査の測定場面の記録者の条件を調査モードと呼ぶことがあり、本調査でもそのような調査モードが回答に影響を与えていないのかという点を検討してみた(尾崎・前田, 2013)。ただし、面接調査と留置調査では回収率が異なり、そのために回収された層の対象者属性も異なっている。こうした属性差を統計的に調整(共変量調整という考え方による)した上でも、両方法の結果の違いが偶然の範囲を超えていれば、それは調査モードの違いによるものだろうと推論することができる。1個だけ事例を紹介しよう。 「選挙への関心」についての質問で、回答分布の比較を総数と男女別に、図1に示した。この項目は衆議院議員選挙での投票は普段どのようにしているかを尋ねているが、面接と留置の間で、「なにをおいても投票する」の差が13ポイント近くあり、この差は男女に共通の傾向といえる。留置調査で「なるべく投票するようにつとめる」と答える回答層の例えば約1/4程度が、面接調査では「なにをおいても」に回答するというような仮想的な移動によって面接のような数値が得られる。この項目に限った分析では、こうした差のうちの32%程度は両モードの回答層の属性差に起因するが、残りの部分がモード間の差のようである。別項目で、直近の国政選挙(今回の調査の場合は2012年末の衆院選)で投票に行ったかというとの質問への「投票した」という回答率が、実際の投票率よりもかなり高く、かつその差は面接においてより大きいという結果を考え合わせると、社会的に望ましい選択肢のほうを面接調査の回答者が選びやすいという方向のバイアスを示唆しているように思える。

5.おわりに 意識動向継続調査を素材として、主に調査方法論上の主題に関する研究成果の一部を紹介してきた。調査環境の悪化が言われ続け、その中でも面接調査は苦戦を続けている。実際2節で紹介した「日本人の国民性調査」も、1980年代前半の調査までは70%台半ばを確保していた回収率が、2013年の直近の調査では50%にまで低下してしまっている。 調査環境の厳しさは現場で働いている調査員自身が、そして調査会社の実施管理部門のスタッフが感じ続け、悩み続けていることであろうかと想像され、そうした中にあっても、面接調査という貴重なデータ収集手段の質を維持していくためにも、よりきめ細やかな実施プロセスに関する知見が求められていると考えている。 本項で紹介するに至らなかったが、筆者自身は本稿の調査や日本人の国民性調査の実施時に、調査員が記録してきた対象者への訪問記録に現在興味を持っており、分析を進めている。その成果の一端は前田(2016)をごらんいただきたい。もちろん本稿に紹介したことがらに限らず、いかに質の高い調査結果を確保するかという点について、調査実施にあたって委託側と受託側の問題意識の共有と緊密な連携が肝要であると考えている。 文 献 ○前田忠彦 (2016) 訪問調査における調査員活動記録に関する基礎分析, よろん(日本世論調査協会報)117号, 16-21. ○前田忠彦・中村 隆 (2014) 国民性に関する意識動向調査(2012年度)報告書, 情報・システム研究機構統計数理研究所. ○中村 隆・土屋 隆裕・前田 忠彦 (2015)「国民性の研究 第13次全国調査—2013年全国調査—」 統計数理研究所 調査研究リポート No.116. ○Matsuoka, R & Maeda, T (2015) Neighborhood and individual factors associated with survey response behavior: A multilevel multinomial regression analysis of a nationwide survey in Japan, Social Science Japan Journal ,18(2),217-232. ○尾崎幸謙・前田忠彦 (2013) 留置法と面接法による調査間の比較分析, 日本行動計量学会第41回大会発表論文抄録集. |