|

■ ドイツ企業と低成長下における持続可能な社会の在り方に係る一考察

東京大学大学院新領域創成科学研究科

本稿では現在取り組んでいる研究テーマの中から、ドイツ企業のオーナーシップに焦点を当て、企業と地域社会の関係性から低成長下における持続可能な社会の在り方について考察することとしたい。

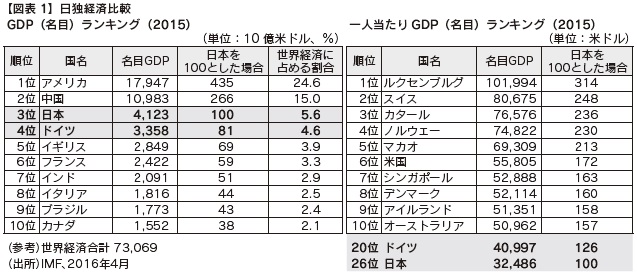

第2節 一人当たりGDPと人口推移 次に、日独両国の一人当たりGDPと総人口の関係性を分析する。総人口が減少する中で経済成長を維持するには、一人当たりGDPが人口減少を上回るペースで増加すれば良いこととなる。 図表2に示されるように、ドイツの総人口は2002年に82.5百万人をピークに緩やかに減少していることが分かる(但し、2015年は移民等の入流を背景に1百万人増に転じている)。2015年のドイツ総人口は81.9百万人であり、2002年と比較すると僅かながら減少している。一方、2002年では29.0千ユーロであった一人当たりGDPは2015年には33.9千ユーロとなった。年率換算すると1.19%の成長率となる。 次に、日本の総人口は2010年の128.1百万人をピークに減少に転じた後、2015年には126.9百万人となった。ドイツ同様、日本の総人口も微減となっているが、一人当たりGDPは2010年の4,004千円から2015年には4,164千円に増加している。年率換算すると0.79%の成長率となる。 このようにドイツも日本も総人口が微減となる中、一人当たりGDPの増加により、GDP総額が拡大していることが分かる。ドイツと日本が人口減少下で経済成長を持続していることは、人口減少下においても経済成長が可能であることを示している。成長率ではドイツが日本を上回っているように、人口減少下の経済成長ではドイツに軍配が上がる。

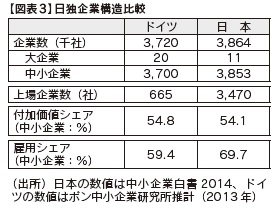

第3節 日独産業構造比較と非上場企業 ここではドイツと日本の企業数の比較を通じて両国の特徴を述べる。図表3のように総企業数はドイツ3,720千社、日本3,864千社とほぼ同値となっている。更に、大企業と中小企業に分類すると、大企業数はドイツ20千社、日本11千社であり、両国とも大企業は企業全体の極一部を占めるに過ぎず、殆どが中小企業であることが分かる。次に全労働者に占める中小企業が雇用する労働者の割合をみるとドイツ59.4%、日本69.7%であり10%ほど差異があるが、両国とも中小企業の雇用貢献度が高いことが分かる。 更に、中小企業のGDP総額(付加価値)への貢献度みると、ドイツは54.8%、日本は54.1%であり、それぞれGDP総額の過半が中小企業により生み出されている。両国では中小企業が雇用と経済活動の両面で非常に重要な役割を果たしている点が共通していると言えよう。 このように日本とドイツは良く似た特徴を有していることが示されたが、一つ大きく異なる点がある。それは上場企業数では日本は3,470社である一方、ドイツは665社に留まっているように、ドイツは大企業であっても非上場企業が多いことである。

第4節 ドイツ企業の株主構造 ドイツ競争力委員会の資料では付加価値額の上位100社のうち25社が非上場企業という調査結果を紹介している。その非上場企業には日本人にも馴染みのある企業が多い。代表例は売上規模が3兆円を超える世界最大の自動車部品会社、ロバート・ボッシュであろう。同社は非上場企業としても知られており、その法人形態は有限会社(GmbH:Gesellschaft mitbeschränkter Haftung)である。 ロバート・ボッシュのホームページをみると「ロバート・ボッシュGmbHの独自の株主構造は、ボッシュ・グループの財務上の独立性と企業としての自立性を保証するものであり、「株主(利益配当)」と「経営(議決権)」が完全に分離したこの企業形態によって、ボッシュは長期的な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができる」との記述があり、会社の所有構造が同社の特徴であることを認識していることが窺われる。より詳しく所有構造をみると非営利組織である公益法人「ロバート・ボッシュ財団」が同社の株式の92%(議決権なし)、創業家であるボッシュ家が7%、同社自身が残りの1%(議決権なし)を保有している。議決権は創業家のボッシュ家が持株比率と同率の7%を有する他、同社経営の最高意思決定機関である共同経営者会が株主となるロバート・ボッシュ工業信託合資会社が93%を握る構造となっている。ロバート・ボッシュの所有構造の特徴は、経営者と従業員が事業に責任をもち、その果実を株主が受け取るという役割分担をより鮮明にしたものと言えよう。 更に、主要株主であるロバート・ボッシュ財団は「再投資以外の利益はボッシュ財団を通じて地域に還元する」ことを表明し、配当収入を積極的に地域還元している。企業収益の地域還元により地域発展が促進され、最終的に地域における研究開発や人材育成の向上等を通じて同社事業にプラスに働くという好循環が、同社の強みと言えるかもしれない。日本では、企業は上場することで成長を加速できるとの考えがあるが、非上場企業であるロバート・ボッシュは、上場企業であり日本最大の自動車部品メーカーであるデンソーを事業規模で上回る。ドイツの非上場企業は株式公開が企業成長を促進する唯一の方法ではないことの具体例の一つと言えよう。 同社以外でもドイツには大企業であっても非上場企業であったり、実質オーナー企業であったりする企業が多い。例えば、非上場大企業ではBohringer Ingelheim社(製薬)、INA(ベアリング)が挙げられる。オーナー色の強い大企業の例としてはフォルクスワーゲン(自動車、同族比率53.11%)、BMW(自動車、同44.0%)、SAP(IT・ソフト、同69.51%)が挙げられる。ちなみにフォルクスワーゲンの大株主の一つは同社の本社が所在するニーダー・ザクセン州の州政府であり、同社もロバート・ボッシュのように地域経済とのつながりが強いことで知られている。このように日本でも良く知られる国際競争力のあるドイツ企業の多くが非上場またはオーナー色の強い企業であり、これらの企業は本社を創業地に留め、地域との結びつきが非常に強いという特色を持っている。 第5節 企業と地域社会の共生 ドイツの企業と地域社会の共生関係は本社所在地をみると良く分かる。図表4に示されるように、日本では上場企業の約半数(49.6%)が本社を東京に置く一方、第2位の大阪でさえも本社所在比率は12.5%に留まるなど、本社所在地が東京に集中している。一方、ドイツは創業地に本社を有する企業が多い。自動車会社を例にとればフォルクスワーゲンはヴォルフスブルグ、ダイムラーはシュツットガルト、BMWはミュンヘンに本社を有する。本社が全土に分散しており、首都であるベルリンに本社を有する企業は少ない。 ドイツ企業が本社を創業地に置く理由の一つは優秀な人材の獲得や研究機関との連携が容易であるためと言われている。ドイツでは総合大学(Universitat)や高等専門学校(Hochschule)といった専門職育成学校が技術者養成に重要な役割を担っている。地元大学や高等専門学校を卒業したエンジニアの多くが地元企業に就職し、技術移転機関や研究開発機関と地場企業の地域レベルでの連携も非常に活発と聞く。更に、地方政府も地元企業の業績改善は税収増(ドイツでは日本の法人税に該当する営業税の一部が州税として州財政に充当される)につながるので、地場企業の支援には積極的である。このようにドイツでは企業と地域社会の発展の方向性が一致している。 一方、日本の上場企業はリーマンショック後、業績を大幅に回復させている企業が多いが、賃上げの動きは日本全体の動きになっていない。その理由の一つとして今回の業績回復の主な要因が海外事業によるものであり、国内事業の収益は低位に留まっていることが考えられる。また、上場企業では株価対策のため収益増を配当増に充てることが賃上げを抑制する方向に働いているものと推察される。このようにドイツとは異なり、日本では企業と地域社会の関係性が希薄であると言える。

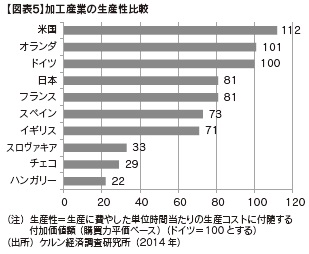

第6節 ドイツ企業の高い生産性 ここでは製造業の単位時間あたりの生産性の数値を用い、各国の加工産業の生産性を比較してみる。この数値はケルン経済調査研究所が実施した調査を基にしており、単位時間当たりの生産コストに紐付く付加価値額を購買力平価で調整したものである。 結果はドイツ100に対して日本は81であり生産性ではドイツ企業が日本企業の一歩先を行っていることが示された。この数値のみでは地域社会と企業の関係性が生産性に好影響を与えると言い切れないが、ドイツ型の企業と地域社会の共生関係の利点を示す一つの指標と言えるだろう。

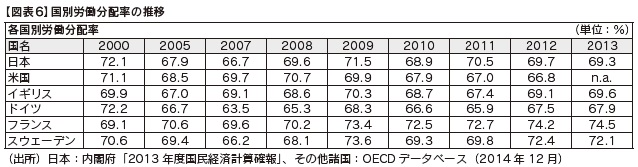

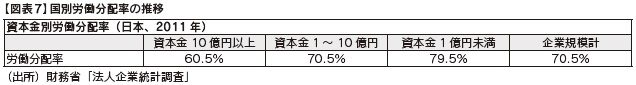

第7節 各国の労働分配率の推移 ここでは企業収益と労働者給与の関係を分析する。具体的には、図表6のように時系列(2000年~ 2013年)で六カ国(日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス及びスウェーデン)の労働分配率(労働者給与が企業収益(付加価値)に占める比率)を比較したものである。 まず、日本の労働分配率は2000年以降ほぼ横ばいで推移し、その水準も六カ国中、中位(2013年69.3%)に位置することが分かる。ドイツの労働分配率は2000年では72.2%と日本より高かったが、欧州金融危機前後に大きくその比率を下げ(2007年63.5%)、回復傾向にあるものの現時点においても当時の水準に戻っていない(2013年67.9%)。米国では労働分配率が低下傾向にあり、その水準は六カ国中最低値であることが示された(2012年66.8%)。 一方、フランスとスウェーデンでは労働分配率が上昇傾向にある。特にフランスでは労働分配率が2000年との比較で5.4ポイント改善し、六カ国中最高値(74.5%)となった。また、スウェーデンの労働分配率も72.1%と高い水準となっている。この二国の共通点は社会の不平等の程度を表す指標であるジニ計数が低いことである。統計数値では日本とドイツの間で労働分配率に有意な差がみられなかったが、労働分配率が高い国は所得再配分を通じて不平等の度合いを低位に留めていると言えるかもしれない。 次に、日本では企業規模別に労働分配率が参照できるため企業規模別の差を分析した。図表7をみると資本金10億円以上の企業の労働分配率は60.5%である一方、資本金1 ~ 10億円の企業では70.5%、資本金1億円未満の中小企業では79.5%となり、企業規模が小さいほど労働分配率が高いことが分かる。上場・非上場企業別のデータはないものの資本金10億円以上の企業に多くの上場企業が含まれていることを踏まえれば、非上場企業は上場企業よりも労働者にその事業活動の成果である収益を分配していると解釈することができよう。

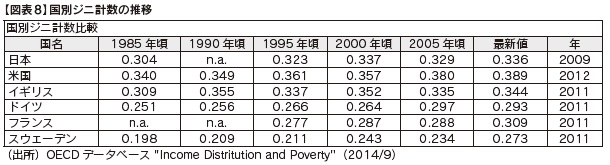

第8節 各国のジニ係数の推移 ここでは、社会における分配の公正を測る指標であるジニ係数(0に近いほど平等で1に近いほど不平等な社会とする指標)で各国の所得分配の格差を分析する。前節と同様六カ国(日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス及びスウェーデン)のジニ計数を長期で比較したものである。図表8に示されるように、どの国もジニ係数が上昇しており、緩やかではあるが格差が拡大していることが分かる。 しかし国毎にその水準はかなり異なる。米国のジニ計数が最新値(2012年)で0.4近くとなる一方、スウェーデンは0.27、ドイツは0.29、フランスは0.31とそれぞれジニ係数は0.3程度に留まっており、欧州社会が平等性をより保っていることが示された。 日本のジニ計数は1985年では0.3であったが、直近では0.34近くまで上昇している。社会保障等の再分配前の数値は0.4を超えるとも言われ、日本は既にOECD諸国の中でもジニ係数が高い国の一つとなっている。日本では格差が拡大していると言われて久しいが、統計数値もその実感を示している。日独比較の観点ではドイツのほうが社会の公平性を保っている。

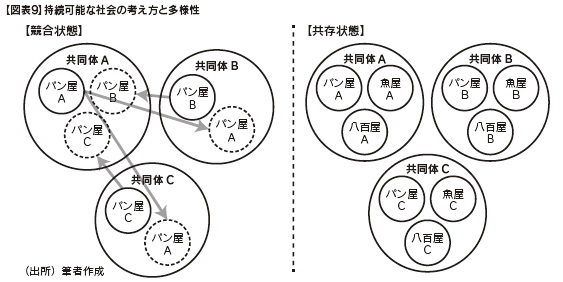

第9節 セーフガードとしての「多様性」の考え方 ここではドイツ人の「多様性」の考え方を紹介する。ドイツは日本と同様に製造業が強いことから日本人の多くは「ドイツ人は日本人と考え方が似ている」と思われるが、「多様性」の考え方に関しては両国の間に大きな差異があると言える。 ドイツは分散型社会と言われるが、その原点は「多様性」の考え方に求められる。ドイツでは同一地域内で競争すると共倒れとなるという歴史的教訓から「同じことをすること(Gleichemecherei)」を避ける価値観が共有されている。ビジネスに置き換えれば、同一地域で同一事業を行い二分された需要を確保するよりも、それぞれ異なる事業を行い地域全体の需要を獲得する方が事業者双方にメリットがあるという考え方である。また、商品数の増加は消費者満足向上にもつながることからも、ドイツでは多様性が尊ばれる。 図表9に示したように共同体Aのパン屋Aが拡大戦略をとり共同体Bと共同体Cにパン屋Aの支店を出店した場合を考えてみる。但し、この世界は市場が拡大しない低成長社会とする。共同体Bと共同体Cにもそれぞれパン屋B、Cが存在すると仮定すれば、パン屋Aの参入により共同体Bと共同体Cの市場は半分となる(ここではパン屋A、B、Cが販売するパンに差はないものと仮定する)と考えらえる。パン屋B、Cの対抗策は値下げか、自ら共同体Aに支店を出店し共同体Aのパン需要を取りにゆくかのどちらかとなろう。もし魚屋と八百屋も同様な戦略をとなると、パン屋と同様の競争が起こり、魚と野菜の価格が同様に下がる。価格低下は消費者にとって良いはずであるが、共同体A、B、Cではパン屋、魚屋、八百屋は生産者であると同時に消費者であるため、販売価格の低下はそれぞれの事業者の所得減少となる。最終的には個々の事業者が消費を抑制し、市場全体が縮小する結果を迎える。もし市場が拡大していればパン屋Aの拡大戦略は有効であろうが、低成長下では市場全体の縮小を招く怖れがある。ドイツでは過当競争が共倒れにつながるという共通認識があり、規模よりも質(利益率)に重きを置く経営者が多い。「Hidden Champion」と呼ばれるニッチながらも世界シェアを有する中小企業が多いことも、事業規模よりも質を優先させるという考え方が浸透していることの証左であろう。ドイツ企業のほうが日本企業よりも生産性が高いという理由の一つは、規模よりも質を追求するドイツ企業の経営戦略にあると思われる。

第10節 低成長下での企業と地域社会の共生 本稿では日本とドイツの比較を通じて低成長下における持続可能な社会の在り方を論じた。GDPは一国が生み出す付加価値の総和であることから、下記のように労働者給与と企業利潤の総和とも書き表せる。 一国のGDP(付加価値)=(税前・償却前)企業利潤の総額+(税前)労働者給与総額 GDPが一定となる社会では労働者給与と企業利益は相反する関係となる。なぜなら左辺を一定と置くと、企業利潤の増大は労働者給与の減少につながり、労働者給与の増大は企業利潤の減少につながるからである。よって、低成長下の社会では付加価値の配分をめぐり労働者と株主(資本家)の対立が先鋭化すると考えらえる。特に、株主利益最大化を余儀なくされる上場企業では労働者給与を抑制する動きが強まるものと予想される。 実際、日本企業の業績は回復基調にあるものの、今一つ賃上げの動きに弾みがつかない理由には経営者による過度な株主利益の配慮が考えられる。この株主至上主義が賃金の抑制を通じ消費の抑制につながっていると推測される。低成長社会においては経営者と株主の利害が対立しない非上場(オーナー)企業の利点は再評価されても良いと考える。ステークホルダー間(経営者、労働者、出資者)の利益分配を円滑にするという観点では、共同組合型の組織の利点も再評価されるべきであろう。 このように、低成長下の社会においては、ステークホルダー間で利益をシェアし、規模ではなく質を重んじるドイツ型の企業と地域社会の共生モデルにより多くの利点を見出せるのではないかと考える。 おわりに ~制度設計の重要性~ 内閣府が本年5月に発表した高齢社会白書では、日本の総人口は2050年に1億人を割ると予想されている。数十年という期間ではあるが総人口の二割強が消失するという事態は戦争や飢饉でも起こらない稀有な社会現象なのである。言い換えれば、我々日本人は今後、飢饉や戦争以上の大きな社会変動の中を生きなければならず、それに対応した社会制度を構築することが我が国の喫緊の課題であろう。この社会制度を検討する上で、ドイツ型の企業と地域社会の共生モデルは一顧に値すると考える。 筆者はドイツ型の企業と地域社会の共生モデルが日本でも実現可能と考える。東海地域にはトヨタ自動車を筆頭に本社を地元に留め、地域雇用や地域還元に配慮をしている企業が多く存在するなど、ドイツ企業と地域社会の関係に近い地域が存在するからである。 筆者がドイツ駐在をしていた頃、ドイツ人から「経済は社会の一部であるため、経済だけを変えても社会は変わらない」という意見を良く聞いた。経済はあくまでも社会を動かすアプリケーションにすぎないという考えである。ドイツではヴァルター・オイケンを代表とするオルド自由学派という制度学派が長年、経済・社会政策の理念的バックボーンとなり、財政政策や金融政策よりも社会制度を合理的に再設計することを重視する考え方が政策決定者に浸透している。日本は経済ではドイツを上回るほどに発展したが、社会制度ではまだ学ぶべき点があると言えよう。 |