|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2016」の分析結果にみる 若年・壮年者の離家経験、長時間労働と家族形成、子ども保険への加入、危機への意識 (前編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

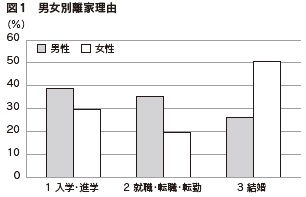

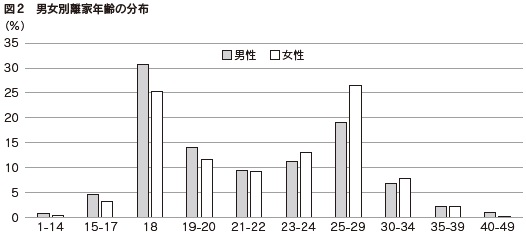

本稿は、東京大学社会科学研究所が2007年から毎年実施している「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」の2016年調査に関する基礎的な分析を紹介する。4つの大きなテーマについて分析した。第1のテーマは、若年・壮年者の離家経験であり、8割以上が親と離れて別の世帯で生活した経験をもち、男性の場合には学校・就業に関わる理由、女性の場合には結婚を理由とした離家が多く、社会的に恵まれた家庭の出身者は離家時期が遅い傾向が見られた。第2に長時間労働と家族形成の関連を取り上げ、女性では労働時間が長い場合には結婚・出産を経験する割合が低くなる傾向が見られ、男性では週77時間以上という過度に労働時間が長い場合に同様のマイナス効果が見られた。第3に子ども保険への加入を取り上げた。子どもを持つ回答者の58%が子ども保険に加入し、裕福な世帯ほど加入率が高い。子ども保険の加入者は、「子どもにはできるだけ多くの財産を残してやりたい」と考える傾向が見られた。第4のテーマとして、人びとの考える「危機」とは何かについて自由回答形式で尋ねた。地震などの自然災害・天災を「危機」と考える回答が、いずれの年齢・性別でもきわだって高かった。国際関係や、介護・老後問題を「危機」と捉える人々は、年齢が上がるにつれて多くなる傾向が見られた。1 (石田浩)

2.離家の傾向

図2は離家を経験した年齢の分布を男女別に示した。男女ともに18歳という高校修了時点での進学・就職に伴う離家が多いことがわかる。さらに男女ともに25歳から29歳層で離家を経験する比率が高くなる。女性の場合にはこの年齢層での経験率が最も高く、結婚により親元を離れる場合が多いことが影響している。男性はこの年齢層では、結婚とともに転職・転勤に伴う離家を経験している。

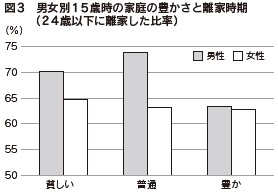

図3は離家時期と出身家庭の豊かさの関連を男女別に表したもので、離家時期が24歳以下の場合の比率を示した。男性の場合には、15歳時点での家庭の暮らし向きが「豊か」である場合には、「貧しい」あるいは「普通」の場合に比べ、離家時期が遅い。このことは、18歳時で就職のために離家する確率が「豊か」な家庭出身者の場合には、相対的に低いことに大きく起因している。女性の場合には、家庭の15歳時の暮らし向きによる離家時期の違いは統計的に有意ではない。

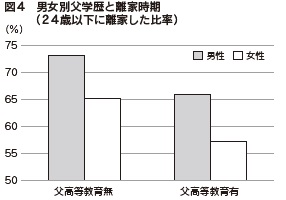

図4は、男女別、父親の学歴別に離家時期を示したものである。男性、女性ともに父親の学歴が高い(高等教育への進学有)場合には、離家時期の遅れが確認される。父親が高学歴の場合には、子どもも高学歴となる確率が高くなるため、大学などを修了後に離家する確率が高まる。しかし、25歳以上で離家した場合の時期の違いをみると、父親が高学歴層で離家が遅くなるという傾向は確認されない。

離家の時期は、離家した理由により異なるだけでなく、育ってきた家庭の経済力や親の学歴などの社会的な背景によっても異なることがわかる。経済的・文化的に恵まれた家庭の出身者は、早期に家を出る確率が低くなる傾向があり、離家時期の遅れが見られる。出身家庭の資源が豊富な場合には、より長期に渡り同居の子どもをサポートすることが可能であり、また子どもの側も親との同居により生活水準の比較的高い生活を享受できるメリットがある。 [引用文献] ○ Berlin, Gordon, Frank F. Furstenberg Jr., and Mary C. Waters. 2010. “Introducing the Issue,” TheFuture of Children , volume 20, number 1: 3-18. ○ Newman, Katharine. 2012. The Accordion Family. NewYork: BeaconPress. 『親元暮らしという戦略――アコーディオン・ファミリーの時代』(萩原久美子訳)岩波書店、2013 年。 ○ Settersten, Richard A. Jr. and Barbara Ray. 2010. “What's Going on with Young People Today?” The Future of Children , volume20, number 1:19-41. ○ Settersten, Richard A. Jr., Frank F. Furstenberg Jr., and Ruben G. Rumbaut (eds.). 2005. On the Frontier of Adulthood. Chicago: University of Chicago Press. (石田浩)

3.長時間労働と家族形成

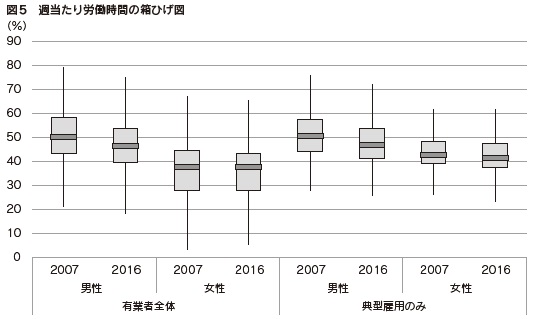

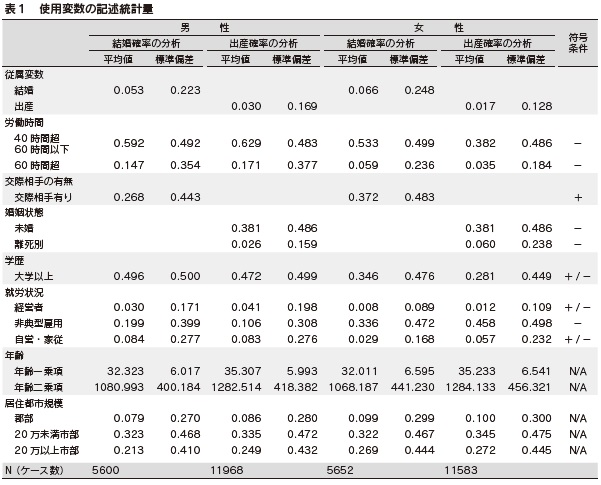

有業者全体での中央値をみると、女性の値は2007年が37.5、2016年は37.4で、ほとんど変わっていないのに対し、男性のそれらには違いがみられる。男性にかんしては、2007年は50.2、2016年は46.5と、3.7時間ほど短くなっている。 第3四分位や第1四分位同士で比べても、同様に、女性ではこの9年間で特に変わっていないが、男性はおしなべて低下傾向にあるようだ。そうだとすると、男性の労働時間の分布は、全体的に下方シフトしてきたとみることができる。 こうした結果は、30代でも労働時間が短めの非典型雇用が増えたことによると思われるかもしれないが、必ずしもそれだけではない。右側のパネルには典型雇用者だけに限定して集計した結果を示したが、それにおいても同様の傾向が観察される。男性においては、2007年の50.5から2016年の46.6へ、3.9時間ほど減少している。女性は、典型雇用のみだと、労働時間の中央値は42.5から41.3へと推移し、1.2時間の減少となっている。 中央値の差異にかんして統計的検定をしたところ、3女性の典型雇用での時点差は5%水準で、男性の場合は有業者全体でも典型雇用のみでも時点差は1%水準で、それぞれ統計的有意であった。したがって、JLPSデータより労働時間の変化を検証したところ、この10年ほどのあいだで典型雇用者の労働時間は減少傾向にあったといえる4。なお、こうした傾向は、総務省「労働力調査」や厚生労働省「毎月勤労調査」の結果とも整合的である。いまだ適切な労働時間というには長過ぎる感はあるが、徐々に時代は変わりつつある。 b.結婚と労働時間との関連 それでは、結婚の確率と労働時間とのあいだには関連がみられるのだろうか。JLPSデータを用いた統計分析によって、検証していこう。ここでの結婚の分析では有業者かつ無配偶者に、出産の分析では有業者のみに分析対象を限定した。労働時間の影響をみるのが最大の関心であるので、有業者のみとなっている点に留意されたい。また、2007年調査から2016年調査までの10回分をプールして用いているため、同一個人が複数回分のケースとして登場し、結果、30代の状況を反映したデータとなっていることにも注意を要する。 さて、用いる変数の記述統計量を表1に示した。観察期間中において、結婚生起確率は平均的には5-7%ほどであること、および出産の生起確率は2-3%程度であることがわかる。労働時間は長いほうが結婚や出産が起きにくくなるという仮説であるため、符号条件は負となる。他のものも、仮説における符号条件を最右列に示した。

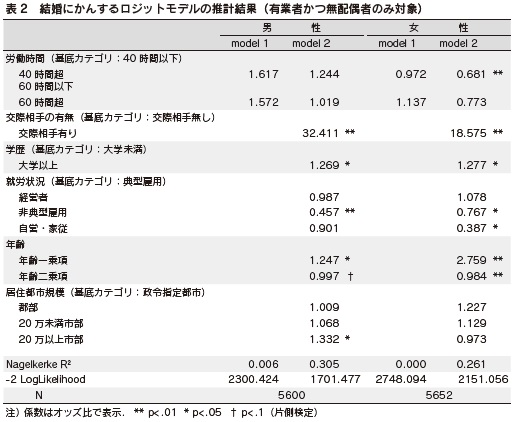

表2は、結婚の生起を1年前の社会経済的属性により予測したロジットモデルの推計結果である。主たる関心をおく独立変数は、1週間あたりの労働時間である。ここではそれを、40時間以下、40時間超60時間以下、60時間以上、の3つのカテゴリーへと分類し、それらのあいだにみられる結婚生起確率の違いを検討した。 モデル1では、労働時間のみを独立変数として投入した。それからモデル2において、1年前の交際相手の有無、1年前の就労状況、および年齢をも追加投入した。 左側パネルの男性についての結果を確認したところ、以下のことが明らかとなった。すなわち第1に、労働時間が相対的に長めの者のほうが、結婚する確率が高い傾向がある。第2に、ただしそれは他の要因を統制すると関連はみられなくなる。第3に、他要因のなかでは、交際相手の有無が非常に大きな効果がある。そして第4に、非典型雇用の男性は、典型雇用の男性に比べて、明らかに結婚確率が低い。 結婚が生起しやすい典型雇用の男性のほうが、より労働時間が長くなりやすいことより、これらの結果があらわれているといえよう。決して長時間労働が結婚を近づけるわけではないのである。 続いて、右側パネルに表示した、女性についての結果をみてみよう。それからわかることとして、第1に、女性では単純に労働時間のみの効果を検討したところ、関連がみられないことがある。第2に、労働時間の効果は他要因を統制したときにあらわれる。第3に、他要因のなかでは、やはり交際相手の有無が大きな効果がある。第4には、非典型雇用と自営業者・家族従業者として働く女性は、典型雇用に比して、結婚確率が低い。 労働時間の効果について、男性とはまったく異なるパターンが観察された。女性においては、一見すると、労働時間と結婚確率は関連がなさそうにみえるものの、年齢、就労状況、交際相手の有無の条件が同じであれば、労働時間によって結婚確率が異なるのである。しかも、労働時間の効果は負、すなわち労働時間が長いほうが結婚する確率は低いという関係が明らかになった5。 c.出産と労働時間との関連 次に、出産の生起を予測したロジットモデルの推計結果を、表3より検討する。独立変数は先ほどとほぼ同じであるが、交際相手の有無に替えて婚姻状態を入れている。これは、1年前に未婚であっても、そこからの1年間で出産にまで至るケースは考えられうることから、分析対象を有配偶者に絞るのではなく、婚姻状態を統制変数として含めるようにした。

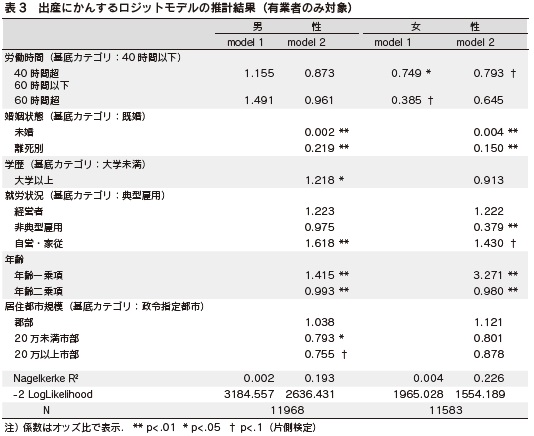

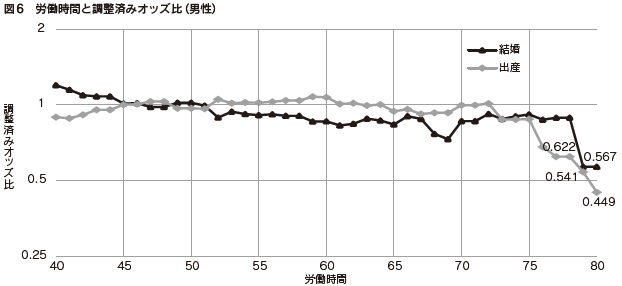

男性についての結果からわかることを整理すると、次のようになる。第1に、労働時間の長い者ほど出産が生起しやすい。第2に、しかし他要因を統制したのちには、労働時間と出産確率との関連はみられない。第3に、婚姻状態による出産確率の違いは非常に大きい。それから第4に、典型雇用と非典型雇用のあいだでは出産確率が変わらないが、自営業者・家族従業者だと出産確率は高くなる傾向にある。 女性にかんする分析結果からの知見もまとめよう。第1に、二変数の関連のみみるならば、労働時間が長いほうが出産確率は低い。第2に、その関連パターンは、他要因を統制してもあまり変わらない。第3に、男性同様に婚姻状態と出産との関連は非常に大きい。第4に、非典型雇用の場合、典型雇用に比して、出産確率は低い。 男性にかんしては、結婚確率の分析結果と類似して、労働時間の効果は「見せかけ」のものである可能性が高いといえる。他方、女性にかんしては、一貫して労働時間の負の効果がみられた。つまり、長時間働く女性のほうが、出産のチャンスが低くなることが示された。 d.長過ぎる労働が男性にもたらす影響 では、男性については長時間労働が家族形成の妨げになることはないと言い切れるかといえば、そうではない。労働時間が何時間以上になると問題が生じうるかを探索するために、週当たりの労働時間が40時間から80時間までの範囲に関して、労働時間の二値変数を作成した。たとえば40時間超ダミー変数ならば、労働時間40時間以下には0、40時間超には1となるようにダミー変数を作成した。そうしたダミー変数を41個作成し、それらを入れ替えながらモデルを推定していき、41個の調整済みオッズ比6を求めた。そして、労働時間を横軸に、調整済みオッズ比を縦軸に配置して、図6を作成した7。

これからわかる重大なことは、実は男性でも、あまりにも労働時間が長くなると、結婚や出産が生起しにくくなることである。労働時間77時間を閾値として二分した場合には、出産確率の調整済みオッズ比は0.622となり、統計的有意差が検出される。さらに79時間を閾値として二分すれば、結婚確率の調整済みオッズ比は0.567になり、こちらも統計的有意な差異8がみられる。ただ、40時間から75時間くらいまでだと、ほとんど労働時間の違いによって結婚や出産の確率が変わることはない。つまり、表2の分析では、長時間労働を識別するための閾値を、週当たり40時間や60時間に設定していたのだが、それだと現代日本における男性の長時間労働による家族形成阻害の問題を見逃すということだ。 (4) まとめ 長時間労働によって家族形成が妨げられるかどうかを焦点として、ここまで実証的に検討してきた。最後に、知見を要約しておきたい。2007年からの10年ほどのあいだで、典型雇用者たちの労働時間は、減少してきた。とりわけそれは、男性において顕著であった。ただそれでも、日本の労働時間が短いと強調できるほどではない。労働時間と家族形成の関連にかんして、分析結果を一言で述べるなら、「男性は過度な長時間労働の場合に、女性は相対的に労働時間が長くなるほど、結婚や出産をする蓋然性が低下する」、となろう。 もっとも、結婚や出産の準備期間に入ると同時に、当該女性たちが労働時間を短くするよう調整することでも、こうした負の関連は生じうるので、解釈には慎重を期さなければならない。モデルに含める変数選択や、分析手法の精緻化などにも、改善の余地がある。長時間労働と家族形成との関連について、より確かな研究のさらなる蓄積が求められる。 2JLPSの対象者の年齢範囲の都合で、この年代のみが、2007年と2016年とのあいだで比較可能となっている。なお正確にいうと、29歳から40歳までのデータを用いた。 3メディアン検定をおこなった(池田編 1989)。ただし、この方法は本来なら複数の独立標本に対して 行われるべきものであり、今回のデータへの適用は厳密にいえば仮定を逸脱している。あくまで参考となる目安として用いた。 4ただし、2007 年調査がその時点で無作為抽出した標本調査であるのに対し、2016年調査は、2011年より調査開始した追加サンプルが含まれていることや、パネルからの脱落、パネル・コンディショニングなどの影響など、両者には性質の違いがある懸念が拭えない。それらの影響を調整しての再検証が必要なことは、論をまたない。 5表2では女性で労働時間60時間以上の場合に調整済みオッズ比が0.773 と推計されたが、これは他の条件が等しければ労働時間40時間以内の者と比べ、1年あたりの結婚生起確率が概ね1.5パーセントポイント下がることに相当する。同様に、表3で示された出産の調整済みオッズ比0.645は、1年あたり出産生起確率の1パーセントポイントの低下に相当する。一見すると小さい差と思えるかもしれないが、これらが1年あたりの生起確率であること、生起確率がそもそも低めで分布の端にあることを考慮すると、軽視できない差というべきである。 6表2のモデル2と同じ共変量を投入したうえで、労働時間ダミー変数が結婚や出産に与える効果をとらえた。 7縦軸は、対数目盛で表示している。片側10% で統計的有意な値については、数値をグラフ上に表示した。 8これら調整済みオッズ比に基づき予測確率を求めると、他の条件が等しいときに、過度な長時間労働は結婚確率を2.5 パーセントポイント、出産確率を1 パーセントポイント程度押し下げることに相当する。 [引用文献] ○池田央編,1989,『統計ガイドブック』新曜社. ○池田心豪,2010,「ワーク・ライフ・バランスに関する社会学的研究とその課題―仕事と家庭生活の両立に関する研究に着目して」『日本労働研究雑誌』599 : 20 - 31. ○松田茂樹・佐々木尚之・高村静・大澤朗子・小野田壮・藤澤美穂・上村秀紀・石田絢子,2015,『少子化と未婚女性の生活環境に関する分析~出生動向基本調査と「未婚男女の結婚と仕事に関する意識調査」の個票を用いて~』(ESRID is cussion Paper Series No.323)内閣府経済社会総合研究所. ○大久保幸夫・畑谷圭子・大宮冬洋,2006,『30代未婚男』NHK出版. ○佐藤博樹・三輪哲・高見具広・高村静・石田絢子,2016,『結婚の意思決定に関する分析~「結婚の意思決定に関する意識調査」の個票を用いて~』(ESRID is cussion Paper Series No.332)内閣府経済社会総合研究所. (三輪哲) |