|

■ 超高齢社会における紛争経験と司法政策プロジェクト 「暮らしのなかの困りごとに関する全国調査」の実施に向けて 佐藤 岩夫(東京大学社会科学研究所)

全国の法社会学者の共同研究「超高齢社会における紛争経験と司法政策」プロジェクトでは、2017年11月末から12月にかけての時期に、全国の20歳以上の12,000人を対象に、人びとが日常生活で経験するトラブルや困りごととそれへの対応行動を尋ねる調査(「暮らしのなかの困りごとに関する全国調査」)を実施する予定である。この調査は、10年前に実施された先行調査のフォローアップを行うとともに、超高齢社会を迎えた現代の日本社会において、人びとが日常生活のなかでどのようなトラブルや困りごとを経験し、そのトラブルや困りごとにどのように対応しているのかを明らかにすることを通じて、今後ますます高齢化が進行することが必至の日本において、高齢者やその家族に対する効果的な法的支援のあり方を考える際の政策的示唆を得ることを目的としている。本稿は、この調査の実施を間近に控えて、プロジェクトの目的・背景、調査の内容や準備の過程で行った議論等について紹介する。

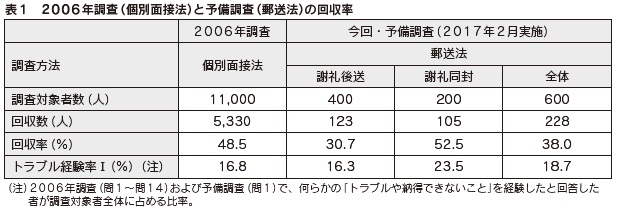

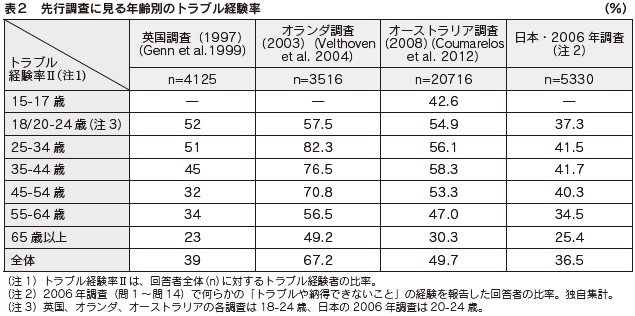

なお、謝礼後送の場合の回収率は30.7%と低い傾向にあるが、しかし、何らかの「トラブルや納得できないこと」を経験したことがあると回答した者が調査対象者全体に占める比率(トラブル経験率Ⅰ)でみると、謝礼後送の場合でも16.3%と、2006 年調査の16.8%と同じ水準である。謝礼同封の場合のトラブル経験者の比率は23.5%と、2006 年調査より高い。これらの結果は、調査員に対してはトラブル経験というプライバシー情報を明かすことが躊躇らわれる場合でも、郵送法(自記式)では各自のトラブル経験について積極的に回答を寄せてくれたと解釈する余地があるとわれわれは考えた。 このような予備調査の結果を踏まえ、さらに慎重な検討を加えた結果、最終的に、2017 年調査では郵送法を採用することとした。その上で、調査票送付時に調査の意義をわかりやすく示したビジュアルなリーフレットを同封して調査への関心を持ってもらうこと、督促を丁寧に行うこと、謝礼については調査票送付時に全員に500 円のクオカードを同封するとともに調査票返送者には後日さらに500 円のクオカードを送ること、さらに、回答者のうちの希望者には後日調査結果の速報を届ける旨を伝えて調査協力への動機づけの一つとするなどの工夫を行った。加えて、近年のコミュニケーション手段の実状も踏まえて、ウェッブによる回答画面も用意し、対象者が紙媒体での回答とウェッブでの回答とを任意に選択できる方法でMixed Mode を試みることとした。 (3)2017 年調査の特徴(2):高齢者をめぐるトラブル経験の正確な測定 2017 年調査のもう一つの重要な特徴は、調査の対象者および調査内容について、高齢者をめぐるトラブルをより適切に測定できるように工夫したことである。 この点ではまず、調査対象者の年齢を、2006年調査では満20 歳以上70 歳以下としていたのに対して、2017 年調査では年齢の上限を外した。上限年齢を10 歳引き上げて80 歳までを対象とする可能性も検討したが、高齢化の進行に伴い80 歳以上人口も増えており、また、高齢者の中でも世代ごとに異なる特性が観察される可能性もあることから、対象者の年齢に上限を設けないこととした。 ところで、2006 年調査を含め、内外の先行調査においては、高齢者は、他の年齢層にくらべて、トラブル経験率や専門機関相談率が低い傾向が確認されている。表2は、1997 年に実施された英国(イングランド゙&ウェールズ)調査(Genn et al.1999)、2003 年に実施されたオランダ調査(Velthoven et al. 2004)、2008 年に実施されたオーストラリア調査(Coumarelos et al. 2012)、そして2006 年調査の結果に基づき、トラブル経験率を年齢層別に比較したものである。いずれの調査においても、65 歳以上の回答では、他の年齢層にくらべて、トラブルの経験率が低くなっている。

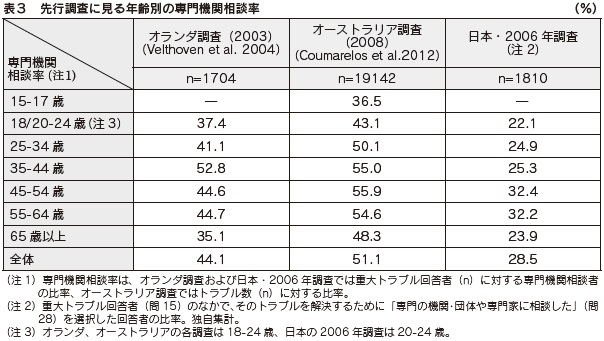

そのトラブルを解決するために専門の相談機関や専門家の助言や支援を求めた比率(専門機関相談率)についても似た傾向が見られる。65歳以上の回答者では、25 歳- 64 歳層にくらべて、専門機関相談率が低くなっている(表3)4。

以上の結果を見る限り、高齢者は、そもそも日常生活においてトラブルを経験することが少なく、また、トラブルに遭遇したとしても、専門機関の助言や支援を得ることが少ないようである。しかし、本当にそうなのであろうか。今回のわれわれの調査はこの点を疑うことから出発した。 高齢者のトラブル経験が少ないことについての従来の説明は、主として、ライフステージまたは高齢者の特性に注目する。ライフステージに注目する議論としては、高齢者は社会参加や活動量が相対的に小さいためにトラブルに遭遇しにくい傾向(Velthoven et al. 2004)、高齢者の場合、トラブルを引き起こす人生のキー・ライフステージ(たとえば雇用、住宅ローン、子の養育、離婚等)はすでに終わっており、トラブル経験率が低くなる傾向(AGE Concern2007)、回答者全体としては消費者問題や金融問題が最も頻繁に報告されるトラブル類型であるところ、高齢者は他の世代にくらべて消費者取引や金融取引に入ることが相対的に少ない傾向(Coumarelos et al. 2012)などが指摘されている。他方、高齢者の人生経験に着目して、高齢者は、それまでの経験の蓄積から、ある種の出来事については対応が容易であり、それらの出来事がトラブルとして意識されない傾向も指摘される(Pleasance 2006)。 しかし、高齢者のトラブル経験が少ないという結果については、先行調査の調査設計上のバイアスも考えられる。高齢者は、そのライフステージと関連して、たとえば施設入居、意思決定の補完・代行、終末期医療、遺言、ケアサービスの決定など、高齢者に特徴的な問題やトラブルを経験している可能性があるにもかかわらず、それらの問題やトラブルが調査項目から脱落している可能性である(Ellison et al. 2004; Pleasance 2006; AGE Concern 2007)。10 年前の2006 年調査に対するわれわれ自身の反省も含めて、従来の調査は、いわば調査自体が「壮年・中年仕様」であるため、高齢者の特徴を捉え損ねていたのではないか。 高齢者のトラブル経験が本当に少ないのかは、なお経験的に開かれた課題というべきであろう。このような考えから、2017 年調査においては、高齢者自身や、高齢者をめぐってその家族が遭遇するトラブルとそれへの対応行動をより正確に測定できるよう、調査票の内容に種々の工夫を加えることにした。具体的には、トラブルカテゴリーのリストに、消費者契約や金銭貸借、住宅の購入や賃貸借、雇用、交通事故、近隣関係、家族などをめぐる一般的なトラブルカテゴリー(45 項目)のほか、「高齢者の介護・扶養」「高齢者の財産管理、成年後見」「高齢者の資産運用」「老人ホームなど介護施設への入居やその後の生活」「デイサービスやその他の介護サービスの利用」「空き家となっている実家の管理」「お墓の購入・管理や葬儀・法要」「高齢者の車の運転や運転免許更新」「オレオレ詐欺や振り込め詐欺」「高額商品の訪問販売や不要なリフォームの勧誘」「高齢者への暴力や高齢者からの暴力」といった高齢者をめぐって特徴的なトラブルカテゴリーを加え、また、専門的な相談機関・専門家のリストに、自治体や警察、消費生活センター、弁護士、司法書士、保険会社、金融機関、学校、病院など、一般的な相談機関・専門家のほか、「民生委員」「社会福祉協議会」「地域包括支援センター(高齢者総合相談センター)」「福祉(介護)施設」「ケアマネージャー」「成年後見人・保佐人・補助人」といった高齢者のトラブルをめぐって特徴的な相談機関・専門家を加えた。このほか、高齢者をめぐるトラブルの特徴は、本人が自ら問題に気づきにくいという点にもあることから(佐藤2017b)、トラブルの認知経路に関する調査項目を充実させるなどの工夫も行った。以上の工夫によって、高齢者をめぐるトラブルを適切に測定することに成功したかどうかは、実際の調査結果とその慎重な分析を待たなければならないが、従来の調査が「壮年・中年仕様」であったことに反省を加え、それを実際の調査項目に落とし込んで検討した今回の調査の工夫は、それ自体が、世界に先駆けて超高齢化が進行している日本の調査研究ならではの試みであり、その結果は、この分野の国際的な研究動向にも重要なインパクトを与えるのではないかと考えている。 3.むすび 調査は間もなく開始予定であり、まずは、それが順調に進むことを期待している。その結果についてはいずれあらためて紹介する機会もあるであろう。また、トラブル経験とそれへの対応行動を調べる今回の調査に続いて、訴訟利用経験のサーベイ調査と、2 つのサーベイ調査の回答者のうちの応諾者に対するインデプス・インタビュー調査も順次実施の予定である。これらの一連の調査を通じて、本プロジェクトが、高齢者およびその家族のトラブル経験の実態とその解決に向けた支援のあり方の側面から、超高齢社会の課題の解明およびそれへの対応について独自の貢献をはたすことができれば幸いである。 1本プロジェクトは、科学研究費補助金基盤研究(S)(2016 年度~2020 年度、研究代表:佐藤岩夫、課題番号:16H06321)の助成を受けて実施している。プロジェクトの詳細は以下を参照。 http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjrp/ 2同プロジェクトは、科学研究費補助金特定領域研究(2003 年度~2008 年度、領域代表:村山眞維・明治大学教授)の助成を受けて実施された。 3人びとの日常生活における法的支援として重要な総合法律支援制度の最近の問題状況については、佐藤(2017a)。 4英国調査においては、専門機関相談率は全体では60%であるが(Genn et al.1999, p.68)、年齢層別の相談率は不明である。 《引用文献》 ○佐藤岩夫(2017a)「総合法律支援制度の意義と課題」『生活協同組合研究』2017 年4 月号、5-12 頁。 ○──(2017b)「ニーズ顕在化の視点から見た地域連携ネットワーク:『法的ニーズ』概念の理論的再構成をかねて」『法と実務』13 号、141-159 頁。 ○樋口範雄(2015)『超高齢社会の法律、何が問題なのか』朝日新聞出版。 ○村山眞維他編(2010)『現代日本の紛争処理と民事司法(全3 巻)』東京大学出版会。 ○ AGE Concern(2007), Civil and Social Justice Needs in Later Life, AGE Concern. ○ Coumarelos, Christine, et al.(2012), Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, Sydney : Law and Justice Foundation of New South Wales. ○ Ellison, Sarah, et al.(2004), Access to Justice and Legal Needs: The Legal Needs of Older People in NSW, Sydney : Law and Justice Foundation of New South Wales. ○ Genn, Hazel, Nigel J. Balmer, Rebecca L. Sandefur(1999), Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law, Oxford: Hart Publishing. ○ Genn, Hazel, and Alan Paterson(2001) Paths to Justice Scotland: What People in Scotland Think and Do About Going to Law, Oxford: Hart Publishing. ○ Pleasance, Pascoe( 2006)Causes of Action : Civil Law and Social Justice, 2nd ed., Norwich :TSO. ○ Velthoven, Ben C.J. van, and Marijke ter Voert (2004) Paths to Justice in the Netherlands: Looking For Signs of Social Exclusion, Research Memorandum of Department of Economics of the Leiden University. |