|

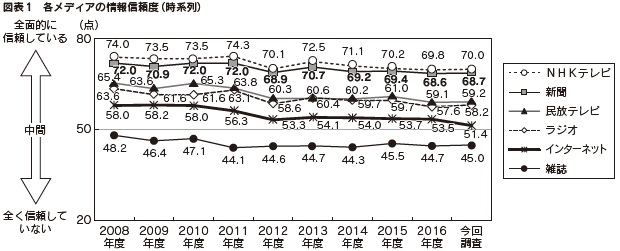

■ 第10回「メディアに関する全国世論調査」(2017年)結果の概要

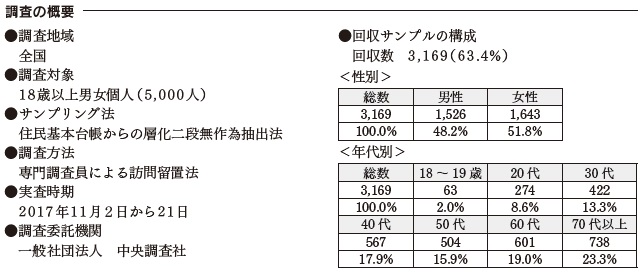

公益財団法人新聞通信調査会(理事長 西沢豊)は、2017年11月2日から21日に「第10回メディアに関する全国世論調査(2017年)」を実施しました。調査方法は、住民基本台帳から無作為に選んだ全国の18歳以上の5,000人を対象とした訪問留置法で、3,169人から回答を得ました。この調査は客観的で信頼性の高い統計手法を用いて調査し、クロス・メディア時代における新聞の在り方を考えるデータを提供することを目的としたものです。2008年12月に着手して以降毎年実施し、今回で第10回目を迎えました。質問項目はメディアの信頼度、新聞の閲読状況・評価、ネットニュースの閲覧状況などを調査の核として毎年継続し、調査実施前の概ね1年間で話題となった事項をトピックとして設定しています。今年度のトピックは、フェイクニュースに関する認知状況や意識、憲法改正報道に関するメディアとの接触状況や評価、衆院選報道におけるメディア評価について質問しました。調査結果の概要は以下の通りです。

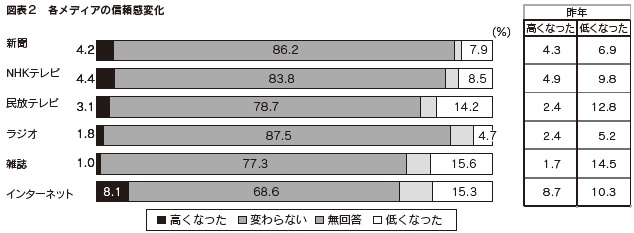

当調査ではメディア信頼度の変化要因を探るため、この1年間で各メディアの信頼感が変化したか、さらに「新聞」に関しては変化した理由についても質問している。今年度の結果についてみると、全てのメディアで「変わらない」と回答した人が多数(68.6 ~ 87.5%)を占める結果となった。その一方、「高くなった」は「インターネット」が8.1%と最も多く、「NHKテレビ」4.4%、「新聞」4.2%である。「低くなった」は「雑誌」が15.6%と最も多く、「インターネット」15.3%、「民放テレビ」14.2%となっている。昨年度調査と比較すると、「インターネット」の信頼感が「低くなった」と回答した人の割合が5.0ポイント増加した。ここからもメディア信頼度で「インターネット」だけ低下している状況がうかがえる。この1年間で新聞への信頼感が高くなったと答えた人(全体の4.2%、133人)に尋ねた理由では「情報が正確だから」34.6%(昨年度比4.1ポイント減)が、信頼感が低くなったと答えた人(全体の7.9%、251人)に尋ねた理由では「特定の勢力に偏った報道をしているから」41.4%(昨年度比11.7ポイント増)がそれぞれトップとなった。

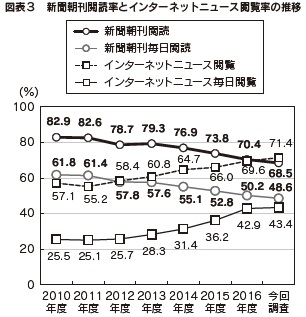

2.新聞閲読とネットニュース閲覧 ―ネットニュースの出所は過半数が「気にしない」。 人びとの新聞との接し方(読み方)も当調査の重要なテーマとして継続して調査を行っている。ここでは、新聞(朝刊)とインターネットニュースの閲読頻度の経年変化を中心に紹介したい。 まず、新聞朝刊閲読率とスマートフォンやパソコンを利用したインターネットニュース閲覧率の時系列変化を見ると、新聞朝刊閲読率は2010年度82.9%から今回68.5%に低下した。一方、インターネットニュース閲覧率は2010年度57.1%から今回71.4%に上昇し、初めてインターネットニュース閲覧率が新聞朝刊閲読率を上回った。また、新聞朝刊を毎日閲読する割合は、2010年度61.8%から今回48.6%に低下、インターネットニュースを毎日閲覧する割合は2010年度25.5%から今回43.4%に上昇し、両者の差は2010年度には36.3ポイントあったが、今回調査では5.2ポイントに縮まった。

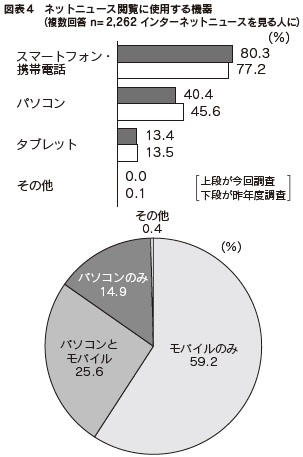

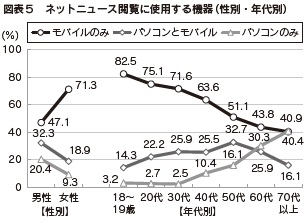

インターネットニュースを閲覧する時に使用する機器については 「スマートフォン・携帯電話」が80.3%、以下、「パソコン」が40.4%、「タブレット」が13.4%となっている。昨年度調査と比較すると、「スマートフォン・携帯電話」が3.1ポイント増加、「パソコン」が5.2ポイント減少し、両者の差が拡大した。これらを「モバイルのみ」「パソコンとモバイル」「パソコンのみ」に再分類したところ、「モバイルのみ」が59.2%、「パソコンとモバイル」が25.6%、「パソコンのみ」が14.9%となった。

これを性別、年代別にみたのが図表5である。「モバイルのみ」は男女とも、年代別では60代以下で「パソコンとモバイル」および「パソコンのみ」の割合を上回った。「モバイルのみ」は男性(47.1%)より女性(71.3%)で多く、年代別では70代以上の40.4%から18 ~ 19歳の82.5%にかけて年代が下がるにつれ多くなった。繰り返しになるが、「モバイルのみ」は60代以上でも4割を超えており、今後、高年代において顕著な上昇がみられると解釈すべきではないだろうか。

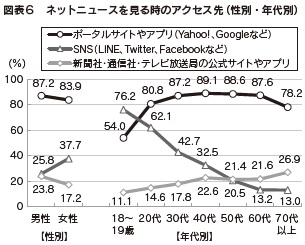

ではここで、従来とは異なる視点で質問した結果を紹介したい。最近のインターネットニュースは実に多くのサイトで掲載、引用されている。人々はどこにアクセスしているのか、ニュースの出所に関心を持っているのか…について見てみよう。まず、インターネットニュースを見る時にどこにアクセスするかについては、「ポータルサイトやアプリ」が85.5%と突出して多く、以下、「SNS」が31.8%、「新聞社・通信社・テレビ放送局の公式サイトやアプリ」が20.5%であった(複数回答)。年代別に見ると、「ポータルサイトやアプリ」は、20 ~ 60代で80%台、70代以上でも78.2%と最も多いアクセス先となっている。「SNS」は男性(25.8%)より女性(37.7%)で多く、年代別では若年代ほど多くなる傾向が顕著だ。

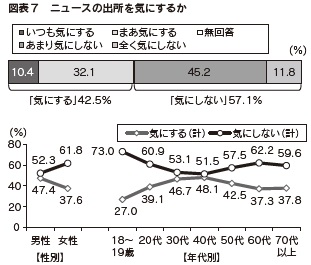

それらニュースの出所を気にするかどうかについては、「気にする」と答えた人が42.5%(「いつも気にする」10.4%と「まあ気にする」32.1%の計)、「気にしない」と答えた人が57.1%(「全く気にしない」11.8%と「あまり気にしない」45.2%の計)となっている。性別、年代別に関わらず「気にしない」と答えた人が「気にする」と答えた人より多く、中でも性別では女性、年代別では20代以下と60代で60%を超えた。多くの国民がニュースなど、インターネット情報に大きな疑問を感じることなく受け入れている実態には驚かされる。メディア全般の信頼性を維持する側面からも、若年代や高年代などを主対象として「メディア・リテラシー」を高めていく活動の重要性が一層増してくるであろう。

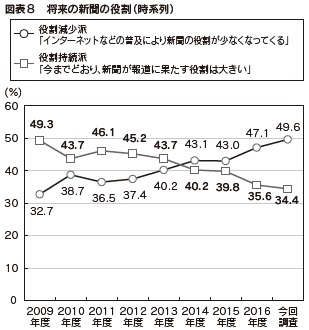

3.インターネットと将来の新聞の役割 ―新聞の役割減少派と持続派の差が拡大。 インターネットの普及が新聞に及ぼす影響についても2009年度の第2回調査から継続して質問を行っている。将来の新聞について、「インターネットなどの普及により新聞の役割が少なくなってくる」と考える役割減少派は49.6%、「今までどおり、新聞が報道に果たす役割は大きい」と考える役割持続派は34.4%であった。両者の差は前年の11.5ポイントから15.2ポイントに拡大した。

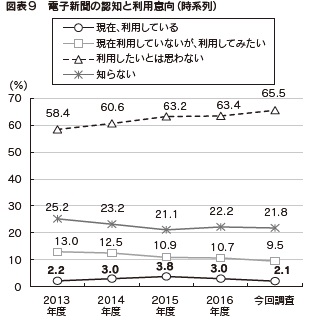

当調査では、新聞の戸別配達に対する意向を継続的に質問している。戸別配達を「ぜひ続けてほしい」は44.6%、「できれば続けてほしい」は21.5%で、両者をあわせた『続けてほしい(計)』は66.0%であった。これを過去の調査と比較すると、『続けてほしい(計)』は2009年度以降80%前後で推移していたが、2013年度に80%を切り、前回70%を切った。今年度はさらに3.5ポイント減少している。前述の「ネットニュース閲覧率」増加の逆相関となっており、新聞を取り巻く厳しい状況を具体的な数値で表す一例として紹介した。 4.電子新聞の利用状況 ―利用率、利用意向共に頭打ち。 パソコンや携帯電話、タブレットなどで読むことができる電子新聞の認知と利用状況はどうか。電子新聞の認知率(「現在、利用している」2.1%、「現在利用していないが、利用してみたい」9.5%と「利用したいとは思わない」65.5%の合計)は77.1%で昨年度調査と同じであった。有料の電子新聞の利用意向を聞いたところ、「現在、利用している」が2.1%と昨年より0.9ポイントの減少、「現在利用していないが、利用してみたい」が9.5%と昨年より1.2ポイントの減少となった。一方、「利用したいとは思わない」は65.5%と昨年より2.1ポイント増加した。

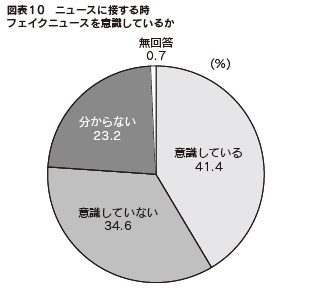

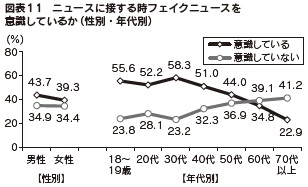

5.フェイクニュースの認知状況と評価 ―認知率は40%強。 一昨年のアメリカ大統領選以降、「フェイクニュース」という言葉が世界のマスコミ全般を賑わしている。今回調査では「フェイクニュース」という言葉の認知度や意識等について、トピック項目として質問した。 まず、フェイクニュースという言葉を「知っている」と答えた人は41.9%、「聞いたことはあるが内容はわからない」と答えた人は24.4%で、「知らない」が33.4%であった。次に、フェイクニュースという言葉の説明をした上で、ふだんニュースに接する時にフェイクニュースがあるかもしれないと意識しているか尋ねたところ、「意識している」と答えた人が41.4%、「意識していない」と答えた人が34.6%となった。年代別では、70代以上から30代にかけて年代が下がるほど「意識している」が多くなり、同項目は40代以下の若中年層で過半数を占めている。フェイクニュースの拡散を防ぐために、何らかの規制が必要と思うか尋ねたところ、「業界による自主規制が必要だと思う」と答えた人が39.3%で最も多く、「政府による規制が必要だと思う」は12.9%、「NPOなど有志等による民間の検証が必要だと思う」は12.7%であった。一方、「規制や検証は必要ないと思う」と答えた人は4.8%と少ない。

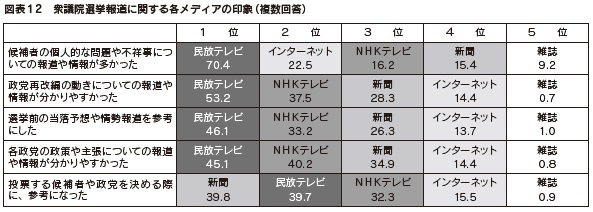

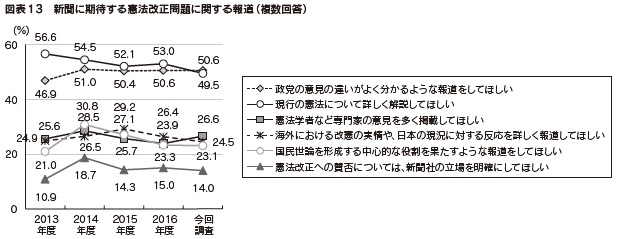

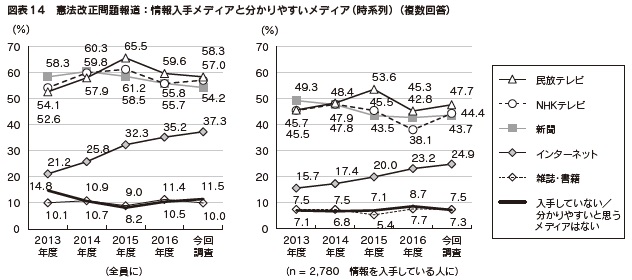

6.衆院選報道について ―民放テレビの印象が強い。 当調査では、2017年10月に実施された衆議院選挙における報道姿勢や、その評価・印象に関する質問も幾つか設定している。まず選挙報道について各メディアの印象をみると、新聞は「投票する候補者や政党を決める際に、参考になった」が39.8%で、民放テレビ(39.7%)とほぼ同率の上位に並んだ。民放テレビは総じて比率が高く、「候補者の個人的な問題や不祥事についての報道や情報が多かった」は70.4%と他のメディアを圧倒した。以下、「政党再改編の動きについての報道や情報が分かりやすかった」で53.2%、「選挙前の当落予想や情勢報道を参考にした」で46.1%、「各政党の政策や主張についての報道や情報が分かりやすかった」で45.1%といずれも1位となっている。他のメディアについて概観すると、「政党再改編の動きについての報道や情報が分かりやすかった」「選挙前の当落予想や情勢報道を参考にした」「各政党の政策や主張についての報道や情報が分かりやすかった」は、トップの民放テレビに続き、2位にNHKテレビ、3位に新聞、4位にインターネットとなった。2017年衆議院選挙の前後は政治家、選挙候補者、政党などに関する不祥事やゴシップ的な話題提供が続き、映像によるテレビ報道の優位性を実感させるものとなった。選挙報道でもっと充実してほしいと思った内容について尋ねたところ、「党や候補者の政策や主張の違いについて」が62.9%で最も多く、以下、「党の公約(マニフェスト)の分析や専門家の意見」が40.1%、「候補者の政治実績や経験について」が30.7%となった(複数回答)。  7.憲法改正報道について ―情報の量、質ともにネットの評価が上昇傾向。 当調査では、2013年度調査から継続して憲法改正問題と新聞報道について調査を行ってきた。今回が第5回目である。まず、「あなたは、憲法改正問題に関心がありますか」と質問したところ、「関心がある」と答えた人が70.5%(「非常に関心がある」21.0%と「やや関心がある」49.5%の計)、「関心がない」と答えた人が28.7%(「全く関心がない」6.0%と「あまり関心がない」22.7%の計)となった。関心がある人の割合は前回調査(70.9%)からほとんど変化はない。2013年度に当質問を開始して以来70%前後で推移しており、変わることのない関心の高さを示している。国会で憲法改正問題が議論されていく中で新聞に期待する報道については、「政党の意見の違いがよく分かるような報道をしてほしい」が50.6%で最も多く、前回まで継続してトップを堅持してきた「現行の憲法について詳しく解説してほしい」(49.5%)を上回った(複数回答)。改正問題に関しては、国民の間で一定レベルの知識が浸透してきたことをうかがわせる結果となった。  次に、憲法改正問題に関する情報をどのメディアから入手しているかについては、「民放テレビ」を挙げた人が58.3%と最も多く、以下、「NHKテレビ」が57.0%、「新聞」が54.2%、「インターネット」が37.3%という結果になった(複数回答)。前回調査と比べると、民放テレビが1.3ポイント、新聞が1.6ポイント、雑誌・書籍が1.4ポイントそれぞれ減少した。それらに対して、NHKテレビが1.3ポイント、インターネットが2.1ポイントそれぞれ増加している。  憲法改正問題に関する情報で分かりやすいと思うメディアは「民放テレビ」が47.7%、「NHKテレビ」が44.4%、「新聞」が43.7%、「インターネット」が24. 9%という結果になった(複数回答)。前回調査と比べると、民放テレビが2.4ポイント、NHKテレビが6.3ポイント、新聞が0.9ポイント、インターネットが1.7ポイントそれぞれ増加している。インターネットは「情報を入手している」「情報が分かりやすい」の2分野で、2014年度以降一貫して比率の増加が続いている。双方とも現時点では民放テレビ、NHKテレビ、新聞に次ぐ第4位の比率であるが、遠くない将来に順位が逆転する可能性は高いと思われる。  |