|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2018」からわかる 若年・壮年者の暮らしむき、介護、社会ネットワークの実態(前編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所) 要 約 (石田 浩)

2.世代間の暮らしむきの変化

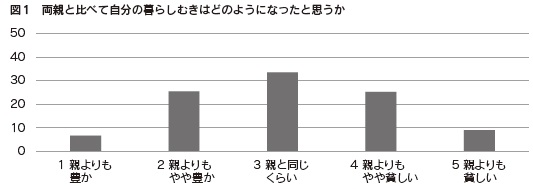

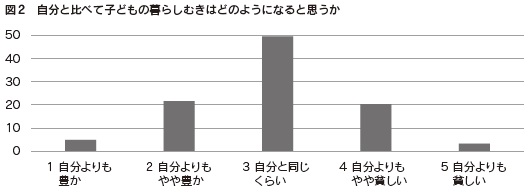

これに対して図2の子ども世代との比較では、「自分と同じくらい」の回答がほぼ半分を占めており、残りは「自分よりも豊か・やや豊か」(27%)と「自分よりも貧しい・やや貧しい」(24%)がほぼ半々となっている。

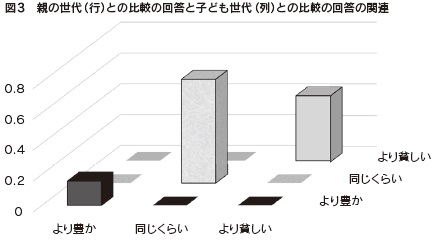

これらの回答は、平成世代を生きてきた若年・壮年者の感じ方として、昭和の時代を生きた親世代とこれから令和の時代を生きる子ども世代の暮らしむきを比較したものと考えることができる。実際の昭和世代の暮らしむきがどのようなものであったか、令和世代の暮らしむきがどのようになるのかは、この回答からは容易に推察できない。あくまでも平成世代を生きた現役層が、親世代と子世代の生活水準と主観的に比較した回答である。 (2) 親世代との比較と子ども世代との比較の関連 それでは親世代との比較と子ども世代との比較の回答には関連があるのだろうか。回答を「より豊か」「同じ」「より貧しい」の3カテゴリーとして2つの回答のクロス集計を行うと、関連は統計的に有意である(カイ2乗=154.3、自由度=4、p値<0.001)。親世代と比較した回答と子ども世代と比較した回答は、すでに見たように分布が異なる。そこで周辺分布をコントロールした上で2つの回答の関連を示したのが、図3である(対数線形モデルより推計)。

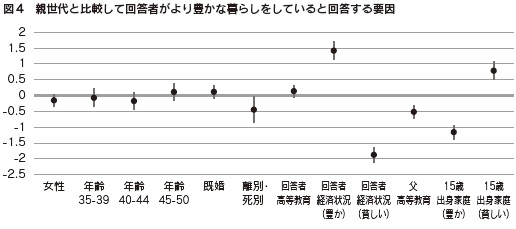

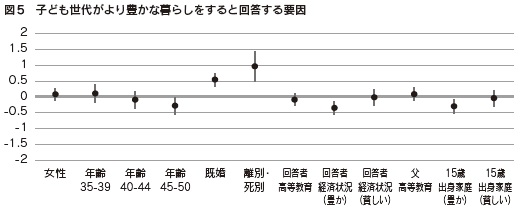

この図から上の世代と下の世代に対して、どちらも同じ比較傾向にある回答が多いことがわかる。特に親世代と「同じくらい」の暮らしむきであると答えた場合には、子ども世代も「同じくらい」の暮らしむきになるだろうと答える傾向がとても強い。自分が親世代と比べて「より貧しい」暮らしむきであるとする回答者は、子ども世代も自分と比べて「より貧しい」であろうと回答する傾向がある。これらの傾向よりもずっと弱いが、親世代と比べて「より豊か」な暮らしむきであると回答する者は、子ども世代も自分世代に比べ「より豊か」な暮らしむきになるだろうと予想している傾向がある。しかし、自分が親よりも豊かになったと考えている場合には、すでに有利な生活状況にあるので、子どもがこれ以上より豊かになるであろうと考える傾向はそれほど強くはないと言える。これに対して自分が親よりも貧しくなった場合には、子どもがさらに貧しくなる可能性を否定できない回答者がそれなりにいることをこの結果は示唆している。このように暮らしむきについて、3世代の間で(回答者の主観的な感じ方としては)再生産する傾向があることが確認される。 (3) 暮らしむきの世代間比較に影響を与える要因 次にどのような回答者が親世代あるいは子ども世代と比較して「より豊か」な暮らしむきをしているのかを多変量解析(ロジット回帰)で分析した。回答者の社会的な背景、学歴、年齢、婚姻関係、現在の経済的環境が、親世代あるいは子ども世代との暮らしむきの比較に影響を与えているのかを検証した。社会的背景としては、父親の学歴(高等教育を受けたか否か)、15歳時の家庭の経済的環境(「豊か・やや豊か」「ふつう」「貧しい・やや貧しい」の3カテゴリー)を考慮した。回答者の学歴は高等教育の有無、年齢は、回答時の年齢が30歳代前半(30-34歳)、30歳代後半(35-39歳)、40歳代前半(40-44歳)、40歳代後半(45-50歳)に分けた。回答者の婚姻関係は、未婚、既婚、離死別の3カテゴリー、回答者の現在の経済的環境は3つのカテゴリー(「豊か・やや豊か」「ふつう」「貧しい・やや貧しい」)に分けた。 図4は、ロジット回帰の係数(点)と標準誤差(上下の棒)をプロットしたものである。棒がY軸のゼロに触れる係数は、5%の水準で統計的に有意ではない。図に表れないカテゴリー(例えば性別でいえば男性)を基準のカテゴリーとして用いた。図4から明らかになる知見は以下である。回答者が親世代と比較してより豊かな暮らしをしていると考えているのは、未婚に比べ離別・死別で少ない傾向がある。回答者の現在の経済状況が豊かな場合には「ふつう」と比べ、親より豊かな暮らしを享受していると回答する傾向があり、逆に現在の経済状況が貧しい場合には、親より豊かな暮らしを享受していないと回答する傾向がある。回答者の現在の経済環境が、親世代との暮らしむき比較のレファレンスとなっていることがわかる。

親世代の要因でいうと、15歳のときの家庭の経済的環境が「貧しい」場合には「ふつう」に比べ、親世代よりもより良い暮らしをしていると感じる傾向がある。他方では、父が高等教育を受けている場合、15歳時点での家庭の経済的環境が豊かな場合には、親世代より豊かな暮らしむきと答える確率が小さくなっている。つまり出身家庭の社会・経済状況がかなり良好な場合には、親世代より暮らしむきが豊かになったとは、回答者は考えにくいことを示している。回答者の性別・年齢・学歴は影響を与えていない。 回答者が子ども世代と比較して子どもがより豊かな暮らしをすると考えているのは、図5に示したように、未婚者に比べ既婚者、離死別者で多い傾向にある。離別・死別の経験者は現在の暮らしむきがあまり良くないと答える傾向があるため、自分たちの経済状況よりは子ども世代は良くなるであろうと考える傾向があるようである。これに対して回答者の現在の経済状況が豊かな場合には、子ども世代がこれ以上豊かになるとは考えない傾向が読み取れる。同様に、15歳時点での家庭の経済的環境が豊かな場合には、子どもの世代がより豊かになる可能性が少ないと考える傾向がある。性別・年齢・回答者と父親の教育は有意な効果を示していない。

(4)小括 本節では、暮らしむきに関する世代間の移り変わりについて分析した。分析結果をまとめると、親世代との比較では、回答者の暮らしむきは「より豊か」「同じ」「より貧しい」がほぼ3等分している。子ども世代との比較では、「自分と同じくらい」の回答がほぼ半分を占めており、残りは「自分よりも豊か」と「自分よりも貧しい」がほぼ半々となっている。これらの回答は、平成世代を生きてきた若年・壮年者の感じ方として、昭和の時代を生きた親世代とこれからの令和の時代を生きる子ども世代の暮らしむきを比較したものである。暮らしむきの世代間比較に影響を与える要因としては、回答者の現在の経済環境とともに、15歳時点での出身家庭の豊かさが重要な参照基準となっているようである。 文献 ○玄田有史、2001『仕事のなかの曖昧な不安』中央公論新社。 ○小杉礼子(編)、2002『自由の代償フリーター』日本労働研究機構。 ○小杉礼子、2003『フリーターという生き方』勁草書房。 ○小杉礼子(編)、2005『フリーターとニート』勁草書房。 ○白波瀬佐和子、2005『少子高齢社会のみえない格差』東京大学出版会。 ○宮本みち子・岩上真珠・山田昌弘、1997『未婚化社会の親子関係』有斐閣。 ○宮本みち子、2002『若者が社会的弱者に転落する』洋泉社。 ○山田昌弘、1996『結婚の社会学』丸善。 (石田 浩)

3.介護の状況と影響

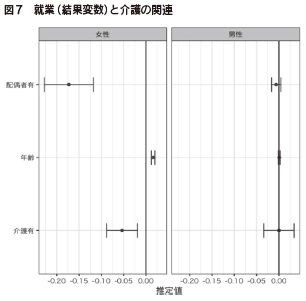

(2)介護と就業 厚生労働省「平成29年雇用動向調査」によれば、平成29年の常用労働離職者735万人のうち、「個人的理由による離職」は74.7%を占めており、「介護・看護」による離職は1.2%となっている。平成25年に取りまとめられた「社会保障制度改革国民会議報告書」には、「今後、要介護者が急増する中、親などの介護を理由として離職する人々が大幅に増加する懸念がある」との記述があり、これからの日本社会において介護と就業の両立を支援する制度設計は喫緊の課題である。ここでは、介護と就業の関連について確認する。図7は、「東大社研パネル調査」のWave8からWave12のデータを用いて、線形固定効果(linear fixed effect:LFE)モデルによる分析をおこなった結果である。LFEは個体内(within-unit)の変化をモデリングしているため、分析結果は、個体内の変数の変化とアウトカムの変化の関連として解釈できる。就業の変数としては、従業状の地位(正規や非正規)を問わず、就業している場合に1の値をとる変数を作成している。

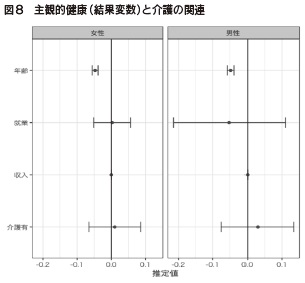

なおWave8では28~48歳、Wave12では32歳~52歳の対象者が含まれている。分析結果からは、介護が就業に与える影響は男女で異なることが確認できる。すなわち、女性では介護をしていると就業しない傾向があるのに対して、男性ではそのような関連はみられない。女性の場合、介護に直面すると就業を中断する傾向があるということだ。山田・酒井(2016)では、介護に関するより詳細な情報を含む「中高年者縦断調査」を用いて介護と労働の関連を分析しており、男女ともに介護は就業に負の影響を与えることを示している。本稿で用いている「東大社研パネル調査」の対象者の年齢は、「中高年者縦断調査」に比べて若いため、異なる結果を得たとも考えられる。つまり、年齢を重ねるごとに、周囲に介護を必要とする者が出てくるが、そうした要介護者に対して初期の(本人年齢も比較的若い)段階では女性が介護を担っており、男性については何らかの形(配偶者、きょうだい、親族など)で介護を外注している可能性がある。この点については、男女の従業上の地位、配偶者状況と介護の関係を詳細にみることである程度は確認できるだろうが、別稿にて検討したい。 (3)介護と健康 近年では、「介護疲れ」「介護うつ」といった言葉が行き交い、長期間および長期間の介護が健康に与える様々な側面が問題視されている。以下では、介護と健康の関連についての分析結果を紹介する。介護については、これまでと同様の変数を用いる。健康については、主観的健康(self-rated health)を変数として用いる。「東大社研パネル調査」における主観的健康(self-rated health)とは、「あなたは、自分の健康状態についてどのようにお感じですか」という質問に対して、「1:とても良い「2:まあ良い」「3:普通」「4:あまり良くない」「5:悪い」の選択肢で測定される。解釈をわかりやすくするために、値が高くなるほど健康状態が良くなるよう値を反転して分析をおこなった。図8はLFEによる分析結果を示している。図8からは、男女ともに、介護有のパラメター推定値の95%信頼区間が0をまたいでおり、介護と主観的健康に目立った関連がないことがわかる。なお、介護頻度の情報を残したままの変数で追加的に分析をおこなったが、介護と主観的健康の関連は確認できなかった。

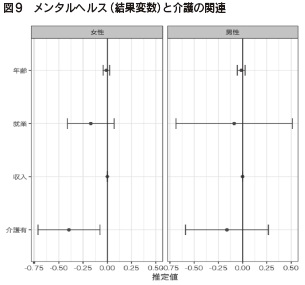

次に介護とメンタルヘルスの関連について確認する。主観的健康とは、身体的、精神的、図8主観的健康(結果変数)と介護の関連社会的など様々な要素からなる主観的な健康状態であった。介護はいずれの健康要素にも影響を与えうるが、とりわけ精神的な健康への影響は大きいと考えられる。メンタルヘルスの指標としては、MHI-5(mental health inventory 5)を用いる。MHI-5は、過去1ヶ月間で「かなり神経質であった」「どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと」「落ち着いておだやかな気分であったこと」「落ち込んで、憂鬱な気分であったこと」「楽しい気分であったこと」の5項目について尋ねている。回答選択肢は、それぞれの項目について「1:いつもあった」から「5:まったくなかった」の5件法で測定される。分析では、これらの5項目について単純加算し、値が高くなるほどメンタルヘルスが良くなるよう値を変換している。図9はLFEモデルによる分析結果である。男性では、介護とMHI-5の関連がみられない一方で、女性では介護をしているとMHI-5が低い傾向にある。「東大社研パネル調査」では介護の内容について識別ができないが、女性は男性に比べてよりハードな介護をしている可能性などが指摘できるだろう。なお、介護頻度の情報を残したまま同様の分析をおこなった結果、女性においてのみ、介護頻度が高いほどMHI-5が低くなる傾向があった。

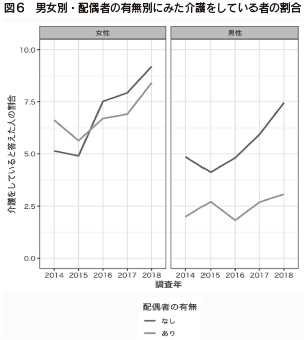

(4)小括 本節では、同一個人を複数時点にわたって調査した「東大社研パネル調査」データを用いて、(1)介護の頻度は男女別および配偶者別でどのように異なるのか、(2)介護をすると就業にどのような影響を与えるのか、(3)介護をすると主観的健康とメンタルヘルスにどのような影響を与えるのか、の3点について分析結果を紹介した。 (1)については、男女ともに調査年が新しくなる(年齢を重ねる)につれて介護をしている人の割合が増加していた。女性については、配偶者の有無によって介護をしている人の割合に大きな差はない一方で、男性の場合には、配偶者の有無によって介護をしている人の割合に約5%の差が生じていた。(2)については、女性のみ、介護に直面すると就業を中断する傾向があることがわかった。今後は、従業上の地位(正規や非正規)を考慮した分析が課題となる。(3)については、介護をすることと主観的健康の間に関連はみられなかったものの、メンタルヘルスについては女性においてのみ介護とMHI-5の負の関連を確認した。長時間および長期の介護については、身体的健康にも大きな影響を及ぼしうるが、介護の期間や対象を考慮しない場合には、介護はまずメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が指摘できる。以上の分析結果を踏まえると、介護をすることとその影響については、ジェンダー差が存在することがわかる。 日本において、介護の可視化および社会化が進展する契機となったのは、2000年に導入された介護保険制度の創設である。「介護の社会化」を掲げた介護保険制度を契機に、(主に女性による)家庭での奉仕や義務として考えられてきた介護は、広く「労働」や「サービス」として認知されるようになった。しかしながら、冒頭で述べた通り、世帯や個人などのある単位で生じる介護を完全に社会化することは困難だろう。介護保険制度などのフォーマルな介護サービスを利用しながら、就業や健康に配慮した持続可能なインフォーマルな介護のあり方が求められる。本稿では、「東大社研パネル調査」を用いて、インフォーマルな介護の実態とその影響に着目しているが、介護保険制度創設以降においても、女性は男性に比べて介護をしており、また様々な指標において介護の影響を受けやすい。「介護の社会化」が掲げられる以前のジェンダー規範は、インフォーマルな介護において依然として続いている。介護サービス利用が介護者に与える影響については、すでに様々な研究が存在する(Tamiya et al. 2011)。「東大社研パネル調査」は介護が影響を与えうる様々な指標を含んでおり、介護サービス利用と様々な指標の関連を明らかにすることは制度改善のための課題となろう。 文献 ○Tamiya, N., Noguchi, H., Nishi, A., Reich, M. R., Ikegami, N., Hashimoto, H., Shibuya,K., Kawachi, I. and J.Campbell, 2011, “Population ageing and wellbeing: lessons from Japan’s long-term care insurance policy.” Lancet 378(9797): 1183-92. ○山田篤裕・酒井正(2016)「要介護の親と中高年の労働供給制約・収入減少」『経済分析』191:183-212. (大久保将貴) |