|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2019」にみる 若年・壮年者の初職への移行、職業キャリア、結婚活動、介護問題(前編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

要約 (石田 浩)

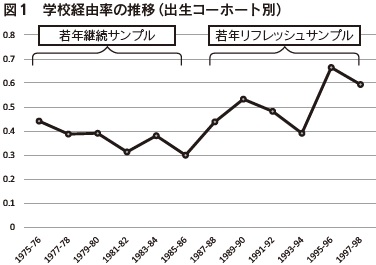

2.学校から初職への移行

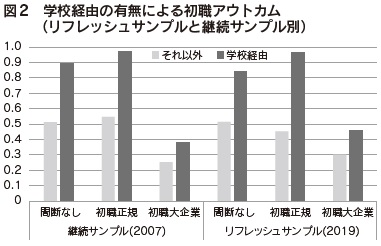

(3)「学校経由」と就職のアウトカム 学校経由による就職か否かにより、どのように初職のアウトカムが異なるのかを検証するため、3つの指標を検討した。(1)卒業後4月に間断なくすぐに就職したか(間断なし)、(2)初職が正規雇用であったか(初職正規)、(3)初職が大企業(従業員300人以上)であったか(初職大企業)である。 図2に示したように、3つのアウトカムすべてに関して、学校経由とそれ以外の入職経路では大きな違いがある。「間断なく」就職した者の比率は、学校経由の場合には8割以上でそれ以外の場合に比べ30%以上高い。「初職正規」の比率は、学校経由は97%でそれ以外よりも40%以上高い。「初職大企業」についても、学校経由の比率は46%(リフレッシュ)と38%(継続)で、それ以外に比べ13-16%高い。

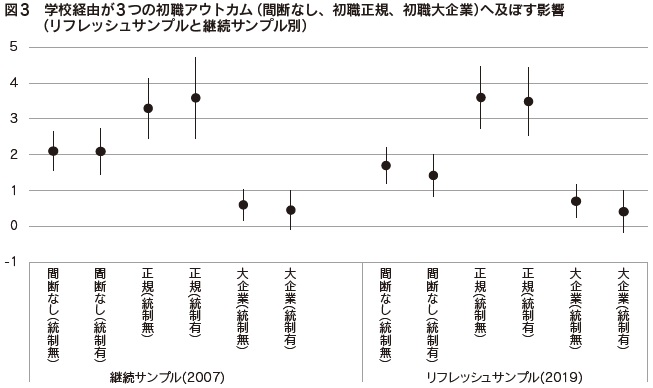

上記のような学校経由による就職の有利さは、継続・リフレッシュサンプルの両方で共通であり、有意な違いは確認されない。このことは、学校を通した就職の仕組みとメリットは10年ほど前の対象者と比較しても衰えることなく日本社会に根付いていることを物語っている。つまり近年においては、学校を通した就職をする比率が上昇しており、その効果も依然として高い。 図3は継続サンプル、リフレッシュサンプル別のロジスティックス回帰の分析結果である。3つのアウトカム(間断なし、初職正規、初職大企業)への学校経由の効果を、対数オッズ比(図の黒丸)とその95%の信頼区間(上下の棒)で示した。「統制無」は他の変数をコントロールしない場合(図2と同様の結果)、「統制有」は他の変数をコントロールした後の結果である。他の変数として考慮したのは、出生コーホート、社会的背景の要因として、父学歴・母学歴(高等教育の有無)、15歳時の暮らし向き(「貧しい」から「豊か」までの5段階評価)、15歳時の家庭にあった本の数(「0冊」から「501冊以上」までの8段階評価)。さらに個人の能力を表す指標として、中学3年時の成績(「下の方」から「上の方」までの5段階評価)を考慮した。

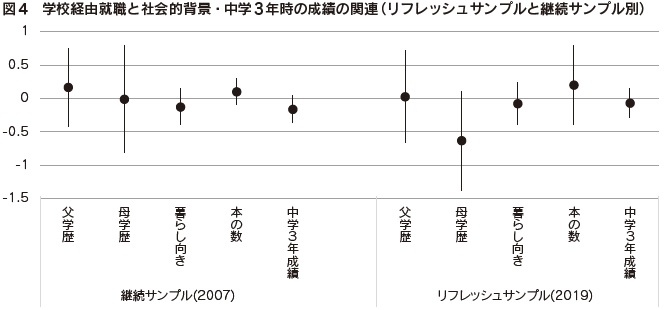

対数オッズ比の係数値(黒丸)はすべてプラス(ゼロより上)なので、学校経由での就職はそうでない就職と比べて有利であることを示している。特に初職が正規職の確率の違いが大きい。この有利さは、他の変数のコントロール前後でほとんど差がなく、リフレッシュ・継続の間でも違いはみられない。これらの結果は、(1)学校を経由した就職は、それ以外のルートでの就職に比べ、より良好な就職先に提供していること、(2)学校経由の有利さは、学校経由を利用する生徒の家庭背景や成績により説明されるのではないこと、(3)この学校経由のメリットは、1990年代から2000年代前半に就職した継続サンプルに対象者と2000年代後半以降に就職した最も若いリフレッシュサンプルの対象者の間でも違いは確認されないこと、を示唆している。 (4)出身家庭と「学校経由」の就職 学校経由による就職は、有利な初職アウトカムに繋がることが明らかになったが、それでは学校経由の就職は、すべての生徒に開かれているのか、それとも有利な家庭の出身者や成績良好な者により利用されているのであろうか。図4は、学校経由の就職の機会が出身家庭の背景と中学3年の成績に影響されているのかを示したものである。従属変数は、学校経由の就職が1でそれ以外の就職が0のダミー変数、独立変数は、父学歴・母学歴(高等教育の有無)、15歳時の暮らし向き(「貧しい」から「豊か」までの5段階評価)、15歳時の家庭にあった本の数(「0冊」から「501冊以上」までの8段階評価)、中学3年時の成績(「下の方」から「上の方」までの5段階評価)である。ロジスティックス回帰の分析結果を継続サンプル、リフレッシュサンプル別に示した。それぞれの独立変数の効果を対数オッズ比(図の黒丸)とその95%の信頼区間(上下の棒)で示した。

図4からわかるように、継続サンプル、リフレッシュサンプルのいずれにおいても、学校経由の就職機会と家庭背景要因及び中3時の成績との間に有意な関連はみられない。すべての変数について、95%の信頼区間はゼロを含んでいる。この結果は、学校を通した就職機会は、出身家庭が相対的に有利で学校の成績も良いような一部の「特権的な」生徒のみが利用できるわけではなく、家庭の状況や成績とは概ね関係なく希望する生徒は学校による就職支援を受けることができていると考えることができる。 (5)小括 本節では、就職において学校の役割が顕著である高校における就職の斡旋・支援について分析した。学校経由により就職した高卒者の比率は、労働市場において求人倍率が上昇し売り手市場となっていた2010年代後半には、それ以前と比べ大きく上昇していることがわかった。これは良好な労働市場と生徒の希望に沿って就職先を決定していくという就職指導の変化の両方を反映している可能性がある。学校経由による就職は、それ以外のルートでの就職に比べ、より良好な就職先に提供しており、そのメリットは2000年代後半以降も持続している。 最後に、誰が学校経由の就職を利用することができるかを検証したところ、出身家庭の状況や成績と学校を通した就職機会の間には、関連がないことが明らかになった。このことは、学校を通した就職の支援体制は、それを希望するすべての生徒に開かれている可能性を示唆している。高校を卒業してすぐ社会にでていく若者は、若年層全体の中では相対的に恵まれない、いわばマイノリティに当たる。このような社会的に不利な立場にある若者に対して、学校はより良好な就職の機会を提供し、これ以上不利な状況に陥らないように支援するセーフティネットの役割を果たしている可能性がある(大島2012)。 文献 ○石田賢示,2014,「学校から職業への移行における「制度的連結」効果の再検討─初職離職リスクに関する趨勢分析─」『教育社会学研究』94:325-344. ○大島真夫,2012,『大学就職部にできること』勁草書房. ○大多和直樹,2014,『高校生文化の社会学』有信堂高文社. ○加瀬和俊,1997,『集団就職の時代―高度成長期のにない手たち』青木書店. ○苅谷剛彦,1991,『学校・職業・選抜の社会学―高卒就職の日本的メカニズム』東京大学出版会. ○苅谷剛彦・菅山真次・石田浩,2000,『学校・職安と労働市場―戦後新規学卒市場の制度化過程』東京大学出版会. ○菅山真次,2011,『「就社」社会の誕生』名古屋大学出版会. ○堀有喜衣,2016,『高校就職指導の社会学―「日本型」移行を再考する』勁草書房. ○本田由紀,2005,『若者と仕事―「学校経由の就職」を超えて』東京大学出版会. ○労働政策研究・研修機構編,2018,『「日本的高卒就職システム」の現状―1997年・2007年・2017年の事例調査から』労働政策研究・研修機構. (石田 浩)

3.初期職業キャリアの移動とその背景

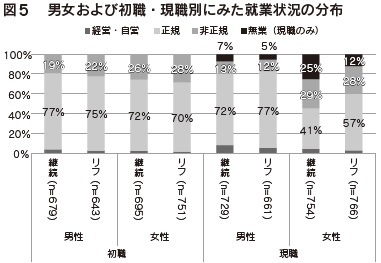

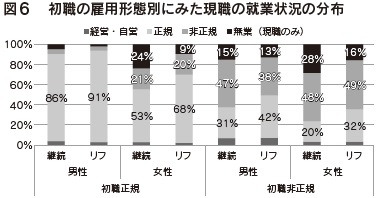

上記の結果は、日本社会における非正規雇用の増大傾向をふまえると一見不可解である。しかし、就業構造基本調査(総務省)の調査票情報および2015年SSM調査データを分析した研究は図5の解釈に有益である(阪口 2018)。その研究では、1990年代に初職非正規雇用の割合が上昇し、2000年代以降はそれが平坦気味に推移していることが示されている。継続、リフレッシュサンプル双方に2000年代入職者が相当程度存在するため、全体平均でみると微増傾向を示すにとどまっているといえる。 初職に比べ、現職就業状況の分布は特に女性について両サンプル間で違いがみられる。男性についても、確かに継続サンプル(2007年)に比べリフレッシュサンプル(2019年)では無業率が微減し、正規雇用割合は5%ポイント上昇している。しかし、無業の減少と正規雇用割合の上昇がより明確なのは女性についてである。2007年の25~31歳女性対象者の41%が正規雇用、25%が無業である。一方、2019年の同条件の集団でみると正規雇用は57%に増加し、無業は12%に減少している。この結果からは、男性現職については大きな変化がみられないのに対し、女性の現職については無業ではなく正規雇用としての働き方が結果的に選ばれやすくなったと解釈することができる3。 男女ともに初職の雇用形態の分布が二つの世代のあいだであまり変わらない一方、現職の状況が特に女性について変化しているという結果は、初期職業キャリアの違いが学卒時の就職状況では十分に説明できない可能性を示唆している。つまり、先に述べた二つの仮説のうち、後者についてより詳細に検討を加える必要があると考えられる。 (3)初職から現職にかけての就業状態の移動 初職から現職にかけて、就業状況の移動がどのように生じているのかを、JLPSでは確認することができる。図6は、初職が正規雇用または非正規雇用であった者に限定し、初職雇用形態、性別、サンプル種別に区分して現職の就業状況の分布を示したものである。

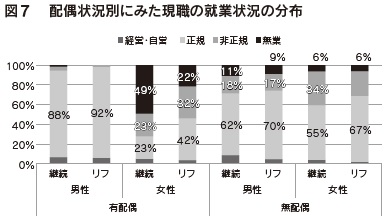

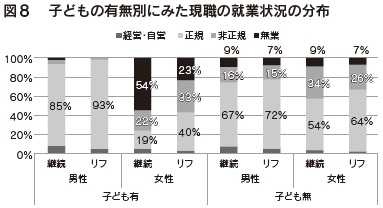

男性サンプルについてみると、初職が正規雇用である場合には現職もほとんどの者が正規雇用である。初職を正社員や正規職員として始められると、その後のキャリアでも同様のポジションを占めやすいということが明らかである。初職が非正規雇用である者についてみると、継続サンプルに比べてリフレッシュサンプルでは正規雇用の割合が大きく、無業割合はやや小さい。 しかし、男性よりも変化が大きいのは女性についてである。初職が正規雇用である女性のうち、現職でそのまま正規雇用の働き方であるのは継続サンプルでは53%だが、リフレッシュサンプルでは68%である。初職正規雇用から現職無業に移動した者の割合をみると、継続サンプルでは24%、リフレッシュサンプルでは9%である。初職と現職のあいだのキャリアについては不明だが、継続サンプルよりも正規雇用としての働き方を続けやすくなっているという解釈は十分に成り立つ。 女性で初職が非正規雇用である者についても、上記と同様の傾向が読み取れる。初職正規雇用の場合とは異なり、初職が非正規雇用であると現職も同じく非正規雇用である割合が継続、リフレッシュサンプルともに半数近くに上る。しかし、リフレッシュサンプルで正規雇用への移動割合はより大きく、無業への移動割合はより小さい。 以上の結果からは、初職・現職のあいだでのキャリア移動という面からみても、女性が正規雇用として働き続ける可能性が以前よりも(若干ではあるかもしれないが)高まっていると結論づけられる。しかし、この知見には家族的状況という観点で懸念が残る。つまり、正規雇用の働き方を維持できている、あるいは非正規雇用から正規雇用の仕事に移動した女性には配偶者(多くの場合は夫)がいなかったり、子どもがいなかったりするのではないかという疑問である。こうした疑問は、日本社会が現在でも男性稼ぎ手モデル的な性別役割分業構造のもとにあるという知見にもとづけば、なんら不思議なものではない(乾 2014; 筒井 2014)。 (4)家族的状況を考慮した就業状態の比較 女性が正規雇用就業しやすくなった背景が配偶状況や子どもの有無によるものなのかを検証するため、図7では配偶状況別、図8では子どもの有無別にみた男女の現職就業状況の分布を示している。もし有配偶、あるいは子どものいる女性については就業状況の変化が生じていないのだとすれば、図6の結果は晩婚化や少子化傾向を反映した見かけ上のもの(疑似相関)に過ぎないということになる。

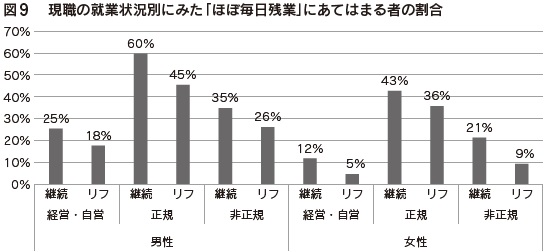

家族的状況による疑似相関ではないかという懸念に反し、図7、図8の結果からは、リフレッシュサンプルの女性についてより大きな正規雇用割合を示すことが明らかとなった。以下、それぞれの結果について述べるが、男性サンプルについては大きな変化がみられないため説明を割愛する。 配偶状況別に現職の就業状況をみた図7では、確かに有配偶女性の正規雇用割合は継続、リフレッシュサンプルともに半数に満たない。しかし、両サンプルのあいだでその割合を比較すると、継続で23%、リフレッシュで42%とほぼ倍近くに増大している。また、特筆すべきは無業割合についてである。継続サンプルでは49%の有配偶女性が現職無業であるのに対し、リフレッシュサンプルの有配偶女性の無業割合は22%である。ちなみに、無配偶女性についても正規雇用割合は2007年から2019年にかけて12%ポイント上昇し、非正規雇用割合は9%ポイント低下している。 ほぼ同様の結果は、子どもの有無別に現職就業状況を集計した図8からも得られている。継続サンプルの有配偶女性では無業割合が54%であり、仕事の続けにくさは結婚よりも子どもを持つことで生じることが確認できる。しかし、リフレッシュサンプルの有配偶女性では正規雇用割合が継続サンプルよりも倍以上に増加し、無業割合は半分以下に減少している。子どものいない女性については、図7の無配偶の場合と同様の傾向を示している。 以上の分析から、結婚や出産など家族形成にかかわるライフイベントが女性の正規雇用就業を難しくしている点を確認しつつも、それにもかかわらず2007年から2019年にかけて女性の正規雇用就業割合の増加と無業割合の低下が幅広く生じていることを明らかにした。有配偶女性、あるいは子どものいる女性が正規雇用として働くことは、男性と比べて依然として明らかに困難である。しかし、時間軸に沿って比較した結果からは、以前に比べれば女性のキャリア継続のチャンスがやや広がっているという可能性は否定できないだろう。 (5)職場環境や家事参加状況の比較 では、なぜ女性の正規雇用就業割合が増加したのだろうか。可能性の一つは近年の人手不足や好況など、労働供給側にとって有利な状況が生じたことかもしれない。しかし、女性、とりわけ有配偶女性や子どものいる女性が、正規雇用という働き方を家族内の役割から独立して自由に選択できるとは想定しづらい。彼女らのキャリアに関する意思決定や行為は、自身の就業環境に加えて配偶者の状況にも依存するはずである(不破 2020: 172)。このような問題意識・指摘をふまえて人々の働き方の変化を分析するためには、職場環境や家庭での家事分担と、就業状況の変化を関連付けるのが一つの手である。 JLPSでは、対象者の職場環境についての質問、また自身に加えて配偶者の家事の活動状況に関する質問を設けている。仕事や生活の具体的側面を考慮しながら、人々の就業状況の変化について分析できるのは、本調査ならではともいえる。以下では関連するいくつかの分析結果を示し、女性が以前よりは正規雇用としての働き方を選択するようになった社会的背景について考察する。 はじめに、人々の職場環境の変化について検討する。JLPSでは職場環境についてあてはまる事項を複数選択する質問が設けられており、そのなかに「ほぼ毎日残業」というものがある。図9はその選択割合を、性別、現職雇用形態、サンプル種別によりそれぞれ示したものである。 図9の結果のなかで最も重要なことは、性別、現職の雇用形態を問わず、継続サンプルよりもリフレッシュサンプルの方で「ほぼ毎日残業」と回答する者の割合がより小さいことである。もちろん、長時間労働とそれによる心身の不調は重大な問題であり、図9の結果は単純には楽観視できない。 しかし、女性の正規雇用の働き方の継続という点から考えると、図9の結果は2通りの意味で重要である。1つは、女性の正規雇用就業者のなかで残業の割合が低下していることである。生活時間は1日24時間であり、その全体を増やすことも減らすこともできず、できるのはその分配を変えることだけである。正規雇用における残業、あるいは長時間労働の割合の低下は、労働以外の活動に時間を割ける余地が生じることを意味している。

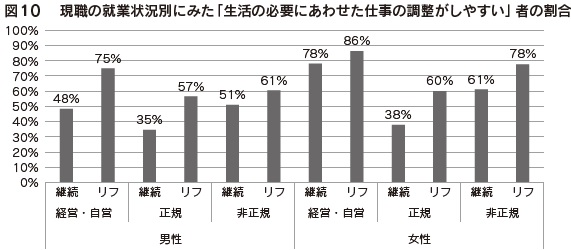

もう1つ重要な点は、男性の正規雇用就業者の残業割合も低下していることである。2019年でも依然として半数近くの正規雇用男性が「ほぼ毎日残業」と回答している結果は決して喜ばしいものではないかもしれない。しかし、男性の生活時間でも若干の余裕が生じることで、家事や育児を配偶者と分担する素地も生じうる。言い換えれば、男性の長時間労働の状況が改善しない限り家事分担を進めることなど不可能なのである。その意味で、男性の残業割合の低下は、女性が働きやすい環境整備にとっても必要な要因と考えられる。 図9でみたような残業割合の低下は、個人の労働時間の調整のしやすさに関する若干の改善と対応しているように思われる。図10はその結果であり、「生活の必要にあわせた仕事の調整がしやすい」のか否かに関する調査事項を集計したものである4。これをみると、男女ともに、また現職の雇用形態を問わず、継続サンプルよりもリフレッシュサンプルで調整がしやすいという者の割合が大きい。数値の現れ方は図9と反対だが、その意味するところは同じである。

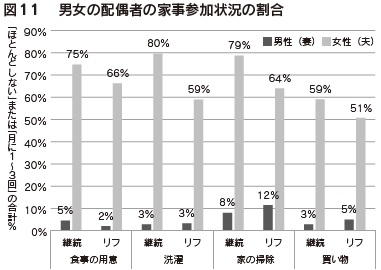

これらの変化の理由についてはさらなる分析が必要だが、長時間労働状況の改善が女性の正規雇用としての就業継続に寄与している可能性が示唆された。そして、長時間労働問題の改善は、女性自身が働きやすくなることだけでなく、男性の家事参加状況の改善を通じて間接的に女性の就業を促進する可能性も示唆する。 夫の家事参加が消極的であることはすでに知られていることである(不破 2020)。それでは、その状態について継続、リフレッシュサンプルのあいだで何らかの変化が認められるのだろうか。この点について検討した結果が図11である。男性対象者の配偶者(妻)と、女性対象者の配偶者(夫)5の家事参加について、「ほとんどしない」または「月に1~3回」の割合を合わせた値を集計した。ここでは「食事の用意」「洗濯」「家の掃除」「日用品・食料品の買い物」の4項目を用いた。この値が高いほど、配偶者の家事参加が消極的であると解釈できる。

妻側の家事参加状況について、「ほとんどしない」あるいは「月に1~3回」と回答する男性(夫)の割合はきわめて小さい。また、継続、リフレッシュサンプルのあいだでの割合の差も小さい6。妻が主たる家事の担い手であるということが明らかであろう。 一方、夫側の家事参加状況については両サンプルのあいだで差が生じている。家事の内容により違いはあるものの、いずれの項目でもリフレッシュサンプルで「ほとんどしない」あるいは「月に1~3回」の回答割合がより小さい。依然として夫と妻のあいだでの家事参加の不均衡は存在するが、夫側で若干の改善がみられることは、2007年から2019年にかけての変化の1つといえる。ちなみに、2004年と2009年に実施された家族社会学関係の全国調査(NFRJ)の結果からは、二時点間で夫の家事分担割合が上昇していることも報告されている(乾 2014: 47)。JLPSとNFRJは調査対象や設計も異なるため厳密な比較はできないが、夫の家事参加が微増傾向にある点は共通であり、現代日本社会においてささやかではあるが確実に生じている変化といえるかもしれない。 (6)小括 ここまで、継続サンプル、リフレッシュサンプルのあいだで初職から現職の就業状況に関する移動の仕方を比較してきた。その結果、初職の雇用形態の分布が両サンプルのあいだで安定的である一方、現職での正規雇用割合がリフレッシュサンプルでより多くなった。このことは、1990年代後半から2000年代前半にかけて初職を開始した若年者に比べ、それ以降に入職した者で正規雇用への移動機会が相対的に開かれていることを意味している。また、その変化はとりわけ女性において顕著であった。 また、配偶状況と子どもの有無別に現職の就業状況を集計すると、有配偶女性、あるいは子どものいる女性であっても以前よりも正規雇用就業者割合が上昇していた。配偶状況や子どもの有無が女性の正規雇用就業に対して抑制的に作用することは確かだが、そのなかでも正規雇用として働く(働き続ける)女性の割合は増えているといえる。男性の初期職業キャリア移動の状況に大きな変化は生じていないが、女性については学卒時の雇用状況には還元できない、キャリアのあり方自体の変容が示唆された。 女性が正規雇用として以前よりも働きやすくなった背景について、今回の分析では労働時間に関する職場環境、および家庭での家事分担について検討した。その結果、男女ともに以前よりも恒常的な残業が減少し、生活の必要に応じて仕事を調整できる機会も増えていることが明らかとなった。また、有配偶者のパートナーの家事参加状況をみると、夫(女性対象者の配偶者)の家事参加が以前よりは改善している傾向も見出された。 女性の正規雇用就業割合の増加とこれらの背景要因の変化のあいだの因果関係は、ここでの分析では必ずしも明らかではない。しかし以上の結果は、労働時間の調整可能性を高めてゆくことが、女性の働き方に直接影響する可能性だけでなく、男性の働き方および生活行動の変化を通じて女性の働きやすさにもつながりうることを示唆している。今回の速報的分析結果の妥当性については、今後の追跡調査の蓄積を通じてより精緻な検証が可能となるであろう。 2年齢の上限は、今回のリフレッシュサンプル調査の対象者年齢である31歳に合わせた。年齢の下限については、20歳代前半では大学等の高等教育機関に在学中の対象者も多く含まれ、学生を除くと高校までの学歴の対象者の特徴をより強く反映した結果となる。そのため、今回の分析では便宜的に下限を25歳とした。 3こうした傾向は、「就業構造基本調査」(総務省統計局)の公表された統計などからも確認できた。その意味で、二つの世代のあいだの就業状況の分布の変化は、ある程度母集団の特性を反映したものと思われる。当然ながら、母集団の特性からの乖離を調整する必要がないわけではなく、より詳細な検討は今後の課題である。 4正確には、「子育て・家事・勉強など自分の生活の必要にあわせて、時間を短くしたり休みを取るなど、仕事を調整しやすい職場である。」という質問文に対し、「かなりあてはまる」「ある程度あてはまる」「あまりあてはまらない」「あてはまらない」の選択肢を選ぶ形式をとっている。ここでは、「かなりあてはまる」と「ある程度あてはまる」の割合の合計を、「生活の必要にあわせた仕事の調整がしやすい」者の割合として定義した。 5JLPSの対象者のなかには同性パートナーとの事実婚により有配偶だと回答している者も存在しうる(それを明確に区別する質問は、JLPSでは設けていない)。ここでの「夫」「妻」という名称はあくまで便宜的なものであることを付記しておく。 6いずれも、5%の統計的有意水準では有意な差であるとはいえなかった。 文献 ○不破麻紀子,2020,「職場のワーク・ライフ・バランス環境とパートナー関係」石田浩・有田伸・藤原翔編『人生の歩みを追跡する――東大社研パネル調査でみる現代日本社会』勁草書房,171-94. ○乾順子,2014,「既婚女性からみた夫婦の家事分担――家事分担の平等化過程における規定構造の変化――」『ソシオロジ』59(2) :39-56. ○阪口祐介,2018,「ジェンダー・学歴と初職非正規雇用リスク――就業構造基本調査を用いた趨勢分析――」『桃山学院大学社会学論集』52(1): 55-90. ○筒井淳也,2014,「女性の労働参加と性別分業―― 持続する「稼ぎ手」モデル」『日本労働研究雑誌』 No.648: 70-83. (石田 賢示) |