|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2019」にみる 若年・壮年者の初職への移行、職業キャリア、結婚活動、介護問題(後編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

要約

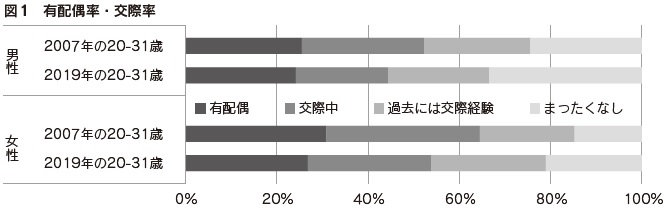

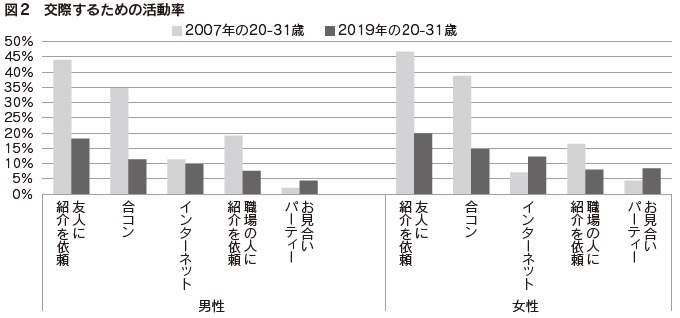

それによると、男性についても女性についても、有配偶率はこの12年間のあいだに低下したことがわかる。ただし、その下げ幅は決して大きなものではない。2007年の20-31歳男性の有配偶率が25.5%なのに対して、2019年の20-31歳男性のそれは24.2%であった。わずかに1.3パーセンテージポイントだけ有配偶率の低下がみられた。女性では、2007年の20-31歳の有配偶率が30.9%であるのに対し、2019年では26.8%であった。こちらは概ね4.1ポイントの低下である。 それよりも大きな低下がみられたのは、交際率のほうである。調査時点で無配偶かつ交際相手がいる者の割合を比較すると、より低下が顕著である。2007年の20-31歳男性の交際率が26.8%であるのに対し、2019年では20.2%と、6.6ポイントも減少している。女性でも、2007年の20-31歳の交際率は33.6%で、2019年のそれは27.0%であり、男性同様に6.6ポイントの減少が観察される。 ではその逆にどのカテゴリが増加したのかといえば、交際経験がまったくない者の割合であることは明白である。男性では2007年の20-31歳については24.5%だったが、2019年には33.5%と、約9.0ポイントも増加している。女性についても、2007年は14.8%だったが、2019年では21.1%となり、違いは6.3ポイントとやはり大きく増加がみられる。 よって、2007年から2019年にかけて、若年層の恋愛離れが進んできたことをみてとることができる。「婚活」が社会の耳目を集めるところとなった時代背景ではあったが、未婚化のトレンドを変えるには至ってはいないのである。そしてそれ以上に、「草食化」と語られる言説に符合するように、交際あるいは恋愛が徐々に多くの若者にとって縁遠いものとなっていくかのような傾向がみられた。 ただ、婚姻や交際の状況をみるだけだと、重要な事実を見落とす危険性がある。何かというと、「結婚や交際の実現に向けて何をしているか」という点である。つまり、「婚活」がある意味ブームとなったことで、仮に交際していなくても、交際するためのさまざまな活動には能動的になっているのかもしれない。そこで次に、未婚者が結婚に向けておこなった活動、いわゆる「婚活」の実態を、時代間で比較していきたい。 (3)交際に向けた活動 図2は、未婚者に関する、調査時より直近1年以内に、交際してみたい異性と出会うためにおこなった諸活動の経験率である。概ねではあるが、「婚活」に相当するとみてよい項目といえる。「東大社研パネル調査」では、「その他」まで含む13の活動について、複数回答可の形式で経験の有無をたずねている。それらのうち、2019年調査での選択した割合の高いもの(上位5位まで)の活動にかんしてのみ結果を図示した。

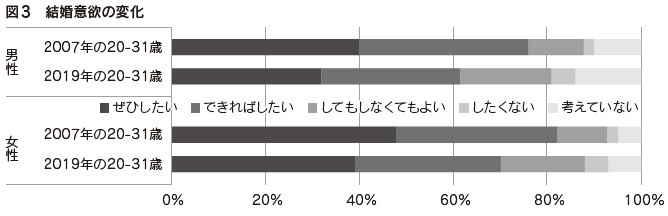

男女ともに、活動経験率の上位のものはだいたい同じである。第1位は「友人に紹介を依頼」で、男性で18.2%、女性では19.9%がこの1年間に経験ありと回答した。第2位は「合コン」で、男性の11.4%、女性の14.8%が経験があるようだ。第3位の「インターネット」については、男性の9.9%、女性の12.3%が経験ありと回答をしている。第4位は「職場の人に紹介を依頼」であり、これにかんしては男性では7.7%、女性では8.1%の経験率となっている。そして第5位は「お見合いパーティー」への参加であるが、男性で4.5%、女性で8.4%が経験をしたと回答をしている。 注目すべきは、これら諸活動のなかで、経験率が激減したものと増加したものに分かれることである。2007年当時には男女ともに4割5分もの経験率だった「友人に紹介を依頼」は、2019年では26~27ポイントもの大幅な減少となった。同じく「合コン」への参加も、同様に男女とも23~24ポイントほどの大きな減少がみられた。それから「職場の人に紹介を依頼」については女性で8ポイント、男性で12ポイントの減少だが、2007年に比して半減しているわけであるから、やはり大幅減とみてよい。 一方で、「お見合いパーティー」および「インターネット」の活動経験率はやや増加している。「お見合いパーティー」の経験率の増加は、男性で2.4ポイント、女性で3.9ポイントと値そのものは大きくはないけれど、比較基準となる2007年当時の経験率が小さいゆえに比でみると倍増となっている。「インターネット」はというと、男性では2007年から2019年にかけて活動率は横ばいに過ぎないが、女性の方は5.1ポイントの増加となっている。 かつて主流だった友人や職場での紹介や合コンといった活動から、インターネットやお見合いパーティーへのような活動へと、婚活の中心的な内容が変わりつつあることを反映した結果なのかもしれない。ただ現状では、新たなタイプの婚活の増加分よりも、従来主流型の婚活の減少分のほうが圧倒的に大きいため、全体的には、結婚活動は低調になってきているように結果を受けとめざるをえない。こうした活動が減っていること自体、結婚や恋愛が、若年層の誰しもが望むことではなくなってきていることを映し出したものなのかもしれない。 (4)結婚意欲と独身理由 回答者本人の主観的な結婚意欲の分布をみたものが、図3である。この質問への回答から、前項でも触れた、現代の若年層にとってどれほど結婚を求めているのかを把握することができる。

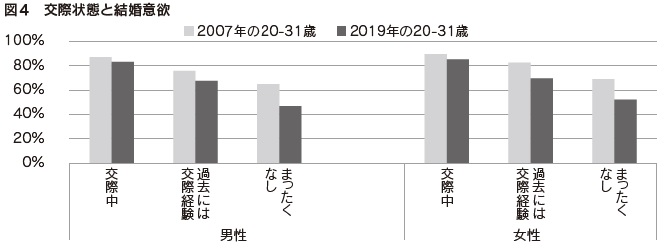

2007年当時の若年層と比べると、2019年の若年層のほうが、結婚意欲が弱くなっていることが図3よりうかがえる。結婚を「ぜひしたい」との回答割合は、男性では2007年の40.0%から2019年の32.0%へと、8ポイント減少した。女性でも、2007年の48.0%から2019年の39.1%へと変わり、同じく減少していることがわかる。その反面、「してもしなくてもよい」という中立的回答は男女それぞれ7ポイント、8ポイントほど増加している。また、「したくない」という否定的回答と、結婚について「考えていない」という保留的な回答も、微増している。全体的にいうと、結婚意欲は以前の世代よりも弱くなったとみることができる結果といえる。 では、交際の状態別に結婚意欲を検討すると何がいえるだろうか。図4は、未婚者を、「交際中」、「過去に交際経験あり」、「交際経験なし」の3つのグループに分けて、それぞれの結婚意欲の時代間変化をみたものである。なお、ここでは、「ぜひ結婚したい」と「できれば結婚したい」という回答の割合を合計した値を縦軸に示した。

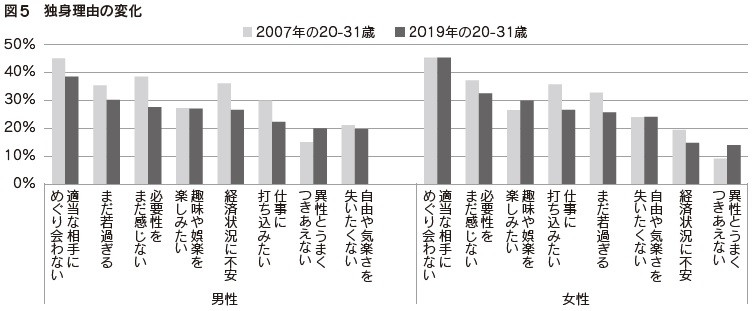

図4によると、交際状態ごとに、結婚意欲の低下の程度が異なることが明らかである。現在交際相手がいる場合には、2007年から2019年にかけて、結婚をしたい者の割合低下は、男女いずれもだいたい4パーセンテージポイントくらいだけである。だが、過去に交際経験がある場合だと8~13ポイントほどの低下になり、さらにまったく交際経験のない場合になると17~18ポイントもの大幅な低下になる。つまり、恋愛や交際から遠ざかっているほど、結婚意欲の低下がより顕著になる傾向をみてとることができる。結婚意欲の低下は一様に起きているわけではなく、このように恋愛経験が少ない層においてより大きく低下することがわかった。 最後に、若年の未婚者たちが、自身の独身理由としてどのような回答をしたのかをみてみよう。「東大社研パネル調査」では、未婚者に限り、2007年以降、独身理由を複数回答可能な形式で継続的にたずねてきた。その質問の選択肢は19あるが、それらのなかから男女それぞれで上位8位までの選択肢に絞って、回答率の変化をみたものが図5である。

選択肢の回答率にかんして、順位の変動はいくらかあるものの、上位になるものは2つの調査時でだいたい同じである。男女ともに「適当な相手にめぐり会わない」が常にトップで、概ね4割超の回答率になっている。それに次ぐ回答率になるのは、「まだ若過ぎる」や「必要性をまだ感じない」などである。「趣味や娯楽を楽しみたい」、「仕事に打ち込みたい」なども安定して高い回答率を示している。 2007年と2019年のあいだで回答分布を比較すると、回答率が下がった選択肢が多いことがわかる。具体的には、男性において、「必要性をまだ感じない」との回答率が約11ポイントも下がったほか、「経済状況に不安」や「仕事に打ち込みたい」なども回答率は時点間ではっきりと低下している。女性では、「仕事に打ち込みたい」、「まだ若過ぎる」などの選択肢の回答率低下が相対的に大きめである。また、他の選択肢も多かれ少なかれ回答率の低下がみられる。 しかし他方で、回答率が上昇した選択肢がわずかながらある。それは、女性に限るが「趣味や娯楽を楽しみたい」という選択肢と、それから「異性とうまくつきあえない」という選択肢である。変化の大きさと、男女で共通した傾向ということから、後者の意味はより重いものと考える。すなわち、異性と交際をしようにもうまくはいかないと自己認知する若年層がこれまでよりも増えつつあるのである。それは、既にみた結婚意欲の低下とも相まって、恋愛や結婚へと向かう力を弱める方向へと作用するだろう。 (5)小括 本節では、若年層の恋愛の変化を検討した。2007年に比べて2019年では、男女ともに有配偶率も交際率も減少トレンドにあった。その背景にあったのは、結婚活動と結婚意欲の低下である。特に、友人に交際する異性を紹介してもらうことや「合コン」への参加といった、従来主流であった結婚活動の経験率の減少が著しい。他方で、お見合いパーティーへの参加やインターネットを通した出会いは増加していた。未婚の若者たちの意識に着目すると、結婚意欲が低下しつつあるだけでなく、独身理由についても「異性とうまくつきあえない」という回答が増加していることから、恋愛に対して消極的な方向へと若者が変化してきていることがうかがえる。 文献 ○深澤真紀(2009)『草食男子世代―平成男子図鑑』光文社知恵の森文庫. ○小林盾・能智千恵子(2016)「婚活における結婚の規定要因はなにか」『理論と方法』31(1): 70-83. ○日本性教育協会編(2019)『「若者の性」白書―第8回青少年の性行動全国調査報告』小学館. ○山田昌弘・白河桃子(2008)『「婚活」時代』ディスカバー携書. (三輪 哲)

5.家族介護と介護サービス利用の状況

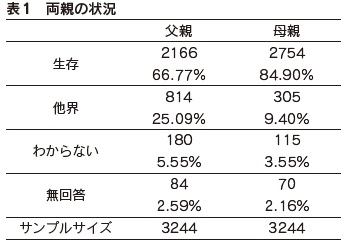

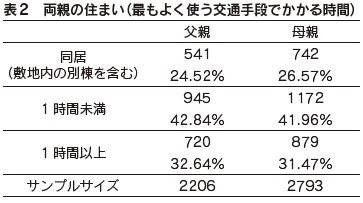

続いて、「両親の住まい」について集計した結果が表2である。この質問では、最もよく使う交通手段を用いた場合に、対象者の自宅からかかる時間として、「同じ建物内」「同じ敷地内の別棟」「30分未満」「30~60分未満」「1~3時間未満」「3時間以上」の選択肢が与えられている。ここでは、「同居(敷地内の別棟を含む)」「1時間未満」「1時間以上」の3カテゴリで集計をした。表2からは、対象者の父母ともに25%程度が同居していることがわかる。また、「1時間未満」に父母の住まいがあるのは約42%、「1時間以上」は約32%であることから、およそ7割が「1時間未満」の場所に父母の住まいがあることがわかる。

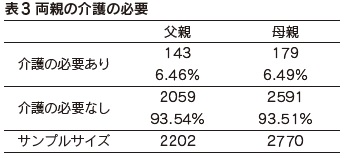

(3)両親の介護の必要 次に、両親の介護が必要か否かについて確認しよう。表3は、父母別に介護の必要について集計した結果である。先述の通り、両親の状況が「わからない」もしくは「無回答」と回答した対象者は集計から除いている。表3からは、父母ともに約6.5%が「介護が必要である」と対象者が回答している。

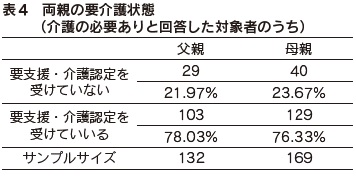

それでは、両親の介護が必要な対象者のうち、どの程度が要支援または要介護認定を受けているのだろうか8。表4の集計では、表3において「介護の必要がなし」または「無回答」の対象者は集計から除いた。表4の結果からは、介護が必要な父母のうち、父母ともに約80%が要支援または要介護認定を受けていることが確認できる。このことは、介護が必要であるのにも関わらず、約20%の父母が要支援または要介護認定を受けていないことを意味する。要支援または要介護認定がなされない軽度の要介護状態が考えられる一方で、本来であれば要支援または要介護認定を受けられるのにも関わらず、要介護認定申請そのものをしていない可能性も指摘できる。

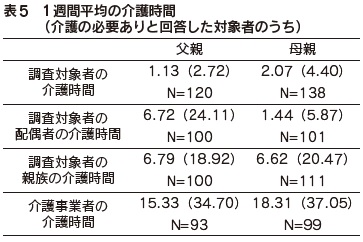

(4)誰がどの程度両親に介護をしているか 両親の介護が必要な場合に、家族や介護サービス事業者はどの程度介護をしているのだろうか。表5は、「調査対象者」「調査対象者の配偶者」「調査対象者の親族」「介護事業者」 それぞれの介護時間(1週間平均)を集計した結果である。「介護事業者」は父で約15時間、母で18時間と最も長く、続いて、「調査対象者の親族」が父母ともに約6.7時間となっている。「調査対象者」の介護時間は、父親で1.1時間、母親で2時間である。「調査対象者の配偶者」については、父親が6.7時間、母親が1.4時間となっている9。平均的な介護時間でみた場合には、主な介護提供者は非家族(介護事業者)であることがわかる。

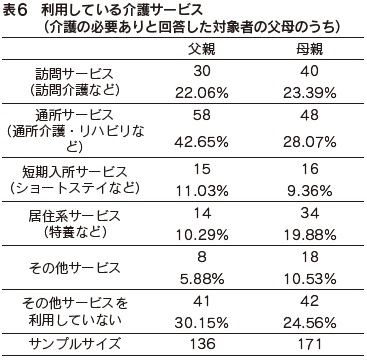

最後に、両親が利用している介護サービスの詳細について確認しよう。表6は、父母のそれぞれについて、現在利用している介護サービス(複数回答)を集計した結果である。最も利用されているサービスは「通所サービス」であり(父親が43%、母親が28%)、続いて「訪問サービス」が利用されている(父親が22%、母親が24%)。「短期入所サービス」については、父母ともに約10%であり、「居住系サービス」については父親で10%、母親で20%が利用している。介護の必要があると回答した対象者のうち、いずれの「サービスも利用していない」と回答したのは父親で30%、母親で25%であった。

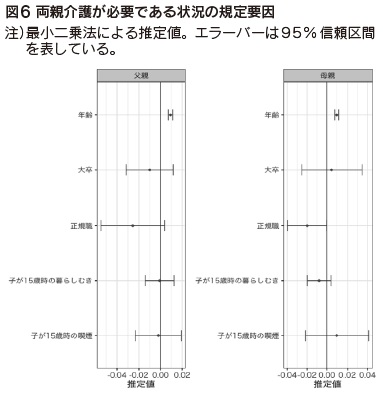

(5)誰が介護の必要に直面しているのか これまでに、家族介護と介護サービス利用の状況について簡単な要約統計量を確認した。ここでは、父母の介護が(現在)必要であることは、父母の(過去の)属性に規定されているのかを検討する10。多変量解析における結果変数は「介護を必要としているダミー」であり、予測変数としては父母それぞれについての「学歴(大卒ダミー)」「年齢」「(調査対象者が15歳時点での父母の)正規職ダミー」「(調査対象者が15歳時点での)暮らしむき」「(調査対象者が15歳時点での父母の)喫煙ダミー」を設定する。これらの変数を用いて、最小二乗法によってモデル推定をした結果が図6である。図6からは、年齢が高いほど介護が必要な状態になりやすく、(調査対象者が15歳時点での父母が)正規職であれば介護が必要な状態になりにくいことがわかる11。後者の分析結果は、ライフコースの初期における社会経済的地位が、その後の要介護状態に影響を与えることを示唆している。

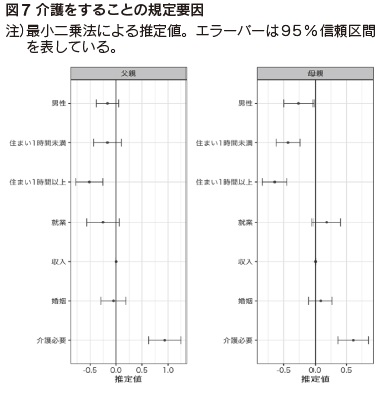

(6)誰が両親の介護をしているのか 最後に、調査対象者が実際に家族介護をするかしないかは、どのような要因に規定されるのかを検討する。先の分析では、父母の要介護状態を父母の属性に回帰していたのに対して、ここでは子である対象者が介護をしているのかを、(主に)対象者本人の属性に回帰する。多変量解析における結果変数は「介護を実際にしているダミー」であり、 予測変数としては「(子の)性別」「住まい(1:同居、2:1時間未満、3:1時間以上)12」「(子の)就業ダミー」「(子の)収入」「(子の)婚姻ダミー」「(父母の)介護必要ダミー」を設定する。これらの変数を用いて、最小二乗法によってモデル推定をした結果が図7である。図7からは、父母と子の住まいの行き来にかかる時間が長いほど、子が父母の介護をしなくなる傾向が確認できる。また、父母の介護が必要な状況であれば、子は介護をする傾向にあることもわかる13。性別に着目すると、男性は女性に比べて父親へも母親へも介護をしない傾向がある。

(7)おわりに 本稿では、「東大社研パネル2019」調査で新たに尋ねた家族介護と介護サービス利用の質問項目を用いて、基礎集計をおこなった。基礎集計結果のポイントは以下の通りである。 ・調査対象者のうち「父親生存」は約71%、「母親生存」は約85%、約70%が「1時間未満」の場所に父母の住まいがある ・父母ともに約6.5%が介護が必要な状況にある ・父母の介護が必要な対象者のうち、約80%が父母ともに要支援または要介護認定を受けている ・平均的な介護時間でみた場合には、主な介護提供者は非家族(介護事業者)である ・父母の介護が必要な対象者のうち、いずれの「サービスも利用していない」と回答したのは父親で30%、母親で25%であった 以上の基礎集計に加えて、本稿では「誰が介護の必要に直面しているのか?」「誰が両親の介護をしているのか?」という点に着目し、多変量解析をおこなった。前者の分析結果は、(子が15歳時点で父母が)正規職であれば、(非正規職や無職に比べて)父母の介護が必要な状態になりにくいことを示している。後者の分析結果からは、父母と子の住まいの行き来にかかる時間が長いほど、子が父母の介護をしない確率が高まることが明らかとなった。 7例えば、厚生労働省が実施する「中高年者縦断調査」では「家族が介護を必要としているか」「調査対象者が介護をしているか」について尋ねているが、「介護サービスの利用」については尋ねていない。また厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」では調査対象が要支援または介護認定を受けている者に限定されるため、介護者に焦点をあてた分析が困難である。 8介護保険制度の枠組みでは、介護保険被保険者は、要介護認定申請をすることで、介護認定審査会の結果を経て要支援または要介護の認定を受けることができる。最も軽度の要支援1から、最も重度の要介護5まで合計7段階の要介護度が設けられている。 9サンプルサイズが小さく分散が大きいため、この差が偶然でないのかについては判断を保留せざるを得ない。 10山田・酒井(2016)やOshio and Usui (2018) では、周囲に介護の必要があるイベントの発生はランダムに生じる(外生的)と想定している。しかしながら、この仮定は自明ではないため、本稿では様々な変数との関連を確認する。 11ただし、95% 信頼区間が0 をまたいでいないのは女性のみである。 12「住まい」の参照カテゴリは「1:同居」である。 13Oshio and Usui (2018) は介護が必要な状況になることはランダムに発生すると想定し、この変数を、実際に介護をする変数の操作変数として用いている。Oshio and Usui (2018) でも本稿の結果と同様に、周囲に介護が必要な者がいると、実際に介護をする確率が高まることが指摘されている。 引用文献 ○Oshio、 T. and E. Usui. (2018)、 “Howdoes informal caregiving affect daughters’employment and mental T health in Japan?”Journal of The Japanese and International Economics 49: 1-7. ○山田篤裕・酒井正(2016)「要介護の親と中高年の労働供給制約・収入減少」『経済分析』191: 183-212. (大久保 将貴)

6.まとめ (石田 浩) |