|

■ 令和元年度「国語に関する世論調査」結果の概要

文化庁 国語課 町田 亙

文化庁では、令和元年度「国語に関する世論調査」の調査報告書を令和2年9月に発行した。この調査は、国語施策の参考とするとともに、国民の国語への関心を喚起するため、平成7年度から毎年実施している。調査結果は、文化審議会国語分科会の審議資料とされる等、国語施策の参考とされる。以下では、本調査の概要について、令和2年9月に調査報告書を取りまとめた際に発表した概要版にしたがって紹介する。

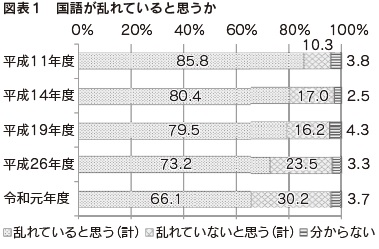

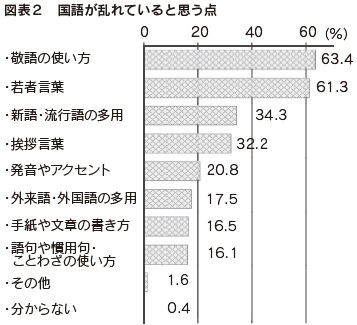

「非常に乱れていると思う」を選択した人の割合が10.5%、「ある程度乱れていると思う」が55.6%で、この二つを合わせた「乱れていると思う(計)」は66.1%となっている。一方、「全く乱れていないと思う」は2.4%、「余り乱れていないと思う」は27.8%で、この二つを合わせた「乱れていないと思う(計)」は30.2%となっている。過去の調査結果(平成11、14、19、26年度)と比較すると、「乱れていると思う(計)」は、平成11年度調査(85.8%)から今回調査(66.1%)に掛けて減少傾向にあり、前回の平成26年度調査(73.2%)から7ポイント減少している。 2.国語が乱れていると思う点 国語が「非常に乱れていると思う」と「ある程度乱れていると思う」と回答した人(全体の66.1%)に、どのような点で乱れていると思うかを尋ねた(選択肢の中から三つまで回答)結果が図表2である。

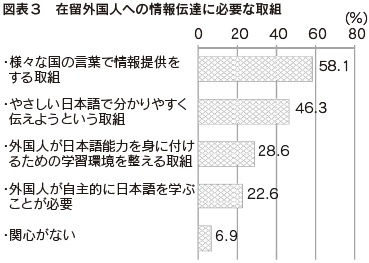

「敬語の使い方」(63.4%)、「若者言葉」(61.3%)の割合が他に比べて高く、それぞれ6割を超えている。次いで「新語・流行語の多用」(34.3%)、「挨拶言葉」(32.2%)が3割を超えている。 3.在留外国人への情報伝達に必要な取組 災害や行政に関する情報などを日本に住んでいる外国人に対して伝えるために、どのような取組が必要だと思うかを尋ねた(選択肢の中から幾つでも回答)結果が図表3である。

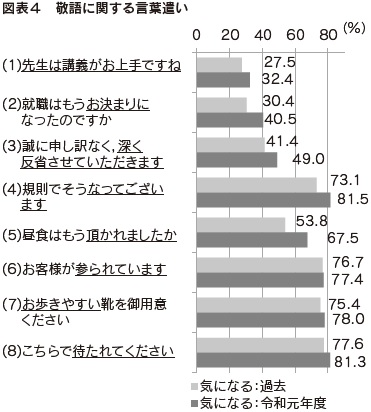

「様々な国の言葉で情報提供をする取組」が58.1%で最も高く、次いで「やさしい日本語で分かりやすく伝えようという取組」が46.3%となっている。 なお、日本に住んでいる外国人に対するやさしい日本語の取組を知っているかを尋ねる問いでは、「知っている」が29.6%、「知らない」が68.1%となっている。 4.敬語に関する言葉遣いに対する印象 「誠に申し訳なく、深く反省させていただきます」「こちらで待たれてください」など、下線部の八つの言い方を挙げて、気になるかどうかを尋ねた結果が図表4である。

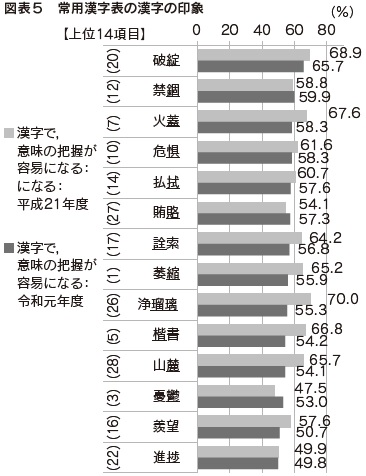

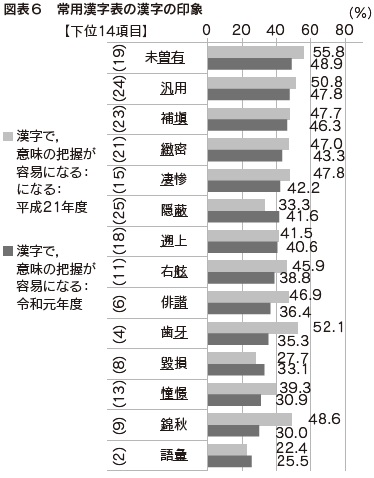

「気になる」という回答の割合は、「(4)規則でそうなってございます」が最も高く81.5%、次いで「(8)こちらで待たれてください」が81.3%、「(7)お歩きやすい靴を御用意ください」が78.0%、「(6)お客様が参られています」が77.4%となっている。一方、「(1)先生は講義がお上手ですね」は32.4%、「(2)就職はもうお決まりになったのですか」は40.5%となっている。 過去の調査結果((1)(3)(7)は平成10年度、(2)(4)(5)(8)は11年度、(6)は12年度)と比較すると(図4)、「気になる」は、(1)~(8)の全てで増加傾向にある。中でも、「(5)昼食はもう頂かれましたか」は 14ポイント、「(2)就職はもうお決まりになったのですか」は10ポイント、「(4)規則でそうなってございます」は8ポイント、それぞれ「気になる」が増加している。 5.平成22年の常用漢字表改定で追加された漢字の印象 下線部の漢字表記を見て、どう思うか尋ねた。その結果が図表5、6である(今回調査で「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」の割合が高い順に、図表5が上位14項目、図表6が下位14項目)。選択肢は、「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」、「読みにくいので、振り仮名を付けるのが望ましい」、「読みにくいので、仮名書きが望ましい」、「分からない」である。この設問で取り上げた28の漢字による表記は、平成21年度に行った同様の調査の結果に基づいて選定したものである。

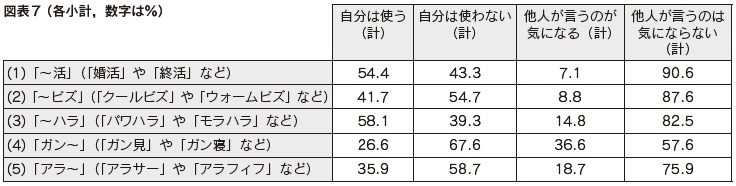

平成21年度調査では、平成22年に「常用漢字表」が改定されるのに先立ち、「常用漢字表」への追加候補漢字に対する国民の意識を調査するため、174の漢字による表記について、どのように感じるかを今年度調査と同じ選択肢を示して尋ねた。この174の表記は、平成22年内閣告示「常用漢字表」に追加された196字(当時は追加候補漢字)のうち、都道府県名に使われる11字を除いた185字を174の語として示したものである。 今回の調査は、平成21年度調査で「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」と回答した人の割合が70.0%以下であった55の漢字による表記を対象に、国民の意識の推移を調査しようとするものである。令和元年度と令和2年度の2回に分けて調査を行うこととし、1回目となる今回は、その約半数に当たる28の表記について調査を行った。 28の漢字による表記について、「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」は、割合が高い順に、「(20)経営が破綻する」(65.7%)、「(12)禁錮5年の判決」(59.9%)、「(7)決戦の火蓋を切る」と「(10)彼の将来を危惧する」(それぞれ58.3%)となっている。((1)から (28)の数字は問題番号。以下同様。) 一方、「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」と回答した人の割合が低いものは、順に、「(2)彼は驚くほど語彙が豊富だ」(25. 5%)、「(9)錦秋の京都を訪ねる」(30.0%)、「(13)西欧文明への憧憬」(30.9%)、「(8)名誉を毀損する」(33.1%)となっている。 過去の調査結果(平成21年度)と比較すると、「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」が5ポイント(以下「P」)以上増加しているのは、「(25)隠蔽」(8P増)、「(3)憂鬱」(6P増)、「(8)毀損」(5P増)である。 一方、「漢字を使うことで、意味の把握が容易になる」が10ポイント以上減少しているのは、「(9)錦秋」(19P減)、「(4)歯牙」(17P減)、「(26)浄瑠璃」(15P減)、「(5)楷書」(13P減)、「(28)山麓」(12P減)、「(6)俳諧」(11P減)である。 6.新しい表現に対する印象 「~活」(「婚活」や「終活」など)、「~ハラ」(「パワハラ」や「モラハラ」など)などの、いろいろな語に付く表現を五つ挙げて、自分が使う(ことがあると思う)か、また、他人が言うのが気になるかをそれぞれ尋ねた結果が図表7である。

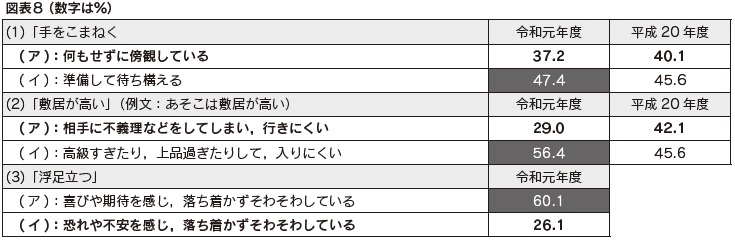

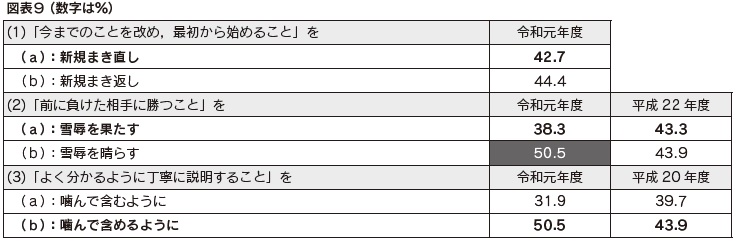

選択肢は「(ア)自分も使う(又は使うことがあると思う)し、他人が言うのも気にならない」、「(イ)自分は使わないが、他人が言うのは気にならない」、「(ウ)自分は使う(又は、使うことがあると思う)が、他人が言うのは気になる」、「(エ)自分は使わないし、他人が言うのも気になる」、「どれに近いとも言えない」、「分からない」である。図表7では、(ア)と(ウ)の合計を「自分は使う(計)」、(ア)と(イ)の合計を「他人が言うのは気にならない(計)」のようにして、各小計を示した。 「自分は使う(計)」と回答した割合は、(3)「~ハラ」(「パワハラ」や「モラハラ 」など)が最も高く58.1%、次いで(1)「~活」(「婚活」や「終活」など)が54.4%となっている。一方、「自分は使わない(計)」は、(4)「ガン~」(「ガン見」や「ガン寝」など)が最も高く67.6%となっている。 (1)~(5)の全てで、「他人が言うのは気にならない(計)」は、「他人が言うのが気になる(計)」より高く、(4)「ガン~」(「ガン見」や「ガン寝」など)を除いて75%以上となっている。 7.慣用句等の認識と使用 例年尋ねている、慣用句などの言葉の意味・言い方について問いの結果は図表8、9である。表中の太字は、辞書等で主に本来の意味・言い方とされてきた選択肢である。また、白抜きの数字は、辞書等で本来の意味・言い方とされてきた方を選択した割合より、そうでない方を選択した割合が5ポイント以上高いものである。

慣用句等の意味(図表8)では、「(1)手をこまねく」「(2)敷居が高い」「(3)浮足立つ」のいずれも、辞書等で本来の意味とされてきたものとは異なる方が多く選択されるという結果となっている。 選択肢は、(ア)と(イ)の意味のほか、「アとイの両方」、「ア、イとは、全く別の意味」、「分からない」である。 過去の調査結果((1)、(2)は平成20年度、(3)は新規の問い)と比較すると、 辞書等で本来の意味とされてきた方を選択した割合が、(1)、(2)ともに減少傾向にあり、「(2)敷居が高い」は13ポイント減少している。 慣用句の言い方(図表9)では、辞書等で本来の言い方とされてきた(2)「(a)雪辱を果たす」を使う割合は、辞書等で本来の言い方とされてきた方とは異なる「(b)雪辱を晴らす」を下回っている。 選択肢は、「(a)の方を使う」、「(b)の方を使う」、「(a)と(b)の両方とも使う」、「(a)と(b)のどちらも使わない」、「分からない」である。 過去の調査結果((2)は平成22年度、(3)は20年度、(1)は新規の問い)と比較すると、辞書等で本来の言い方とされてきた方を選択した割合が、 (2)「(a)雪辱を果たす」では5ポイント減少し、一方、(3)「(a)嚙(か)んで含めるように」では7ポイント増加している。 おわりに 以上、「令和元年度 国語に関する世論調査」について調査結果の概要を紹介した。 なお、全問の結果については文化庁ウェブサイトで概要版のPDFファイルを公開している。QRコードから御参照いただきたい。

備考:百分比は各問いの回答者数を100%として算出し、小数点第2位を四捨五入して示しているため、百分比の合計が100%にならない場合がある。また、百分比の差を示す「ポイント」については、小数点第1位を四捨五入して示した。 |