|

■ 第13回「メディアに関する全国世論調査」(2020年)結果の概要

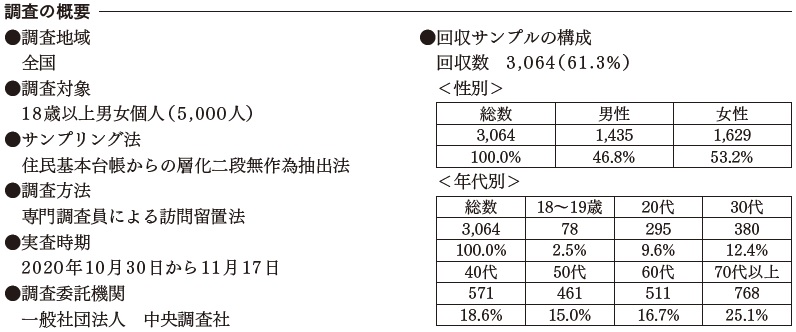

公益財団法人新聞通信調査会(理事長 西沢豊)は、2020年10月30日から11月17日に「第13回メディアに関する全国世論調査(2020年)」を実施しました。調査方法は、住民基本台帳から無作為に選んだ全国の18歳以上の5,000人を対象とした訪問留置法で、3,064人から回答を得ました。この調査は客観的で信頼性の高い統計手法を用いて調査し、クロス・メディア時代における新聞の在り方を考えるデータを提供することを目的としたものです。2008年12月に着手して以降毎年実施し、今回で第13回目を迎えました。今回はコロナ禍のもとでの調査でしたが、例年並みの回収率を得られました。今年度のトピックは、コロナ報道に関するメディアとの接触状況や評価、東京五輪・パラリンピックの開催について質問しました。調査結果の概要は以下の通りです。

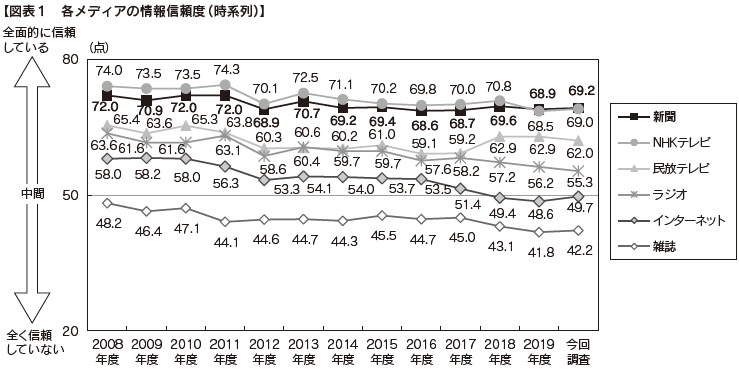

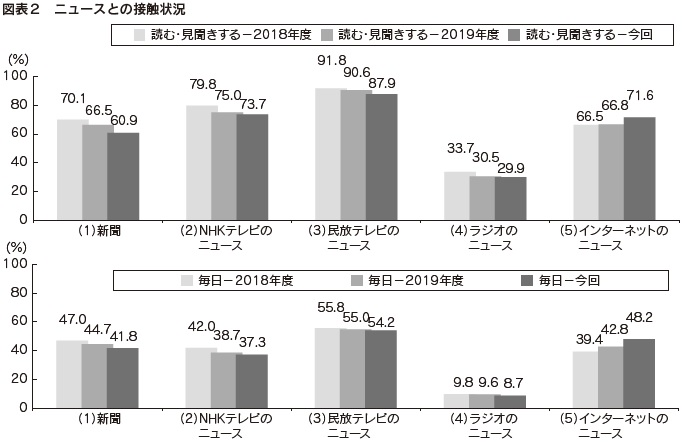

当調査ではメディア信頼度の変化要因を探るため、この1年間で各メディアの信頼感が変化したか、さらに「新聞」に関しては変化した理由についても質問している。今年度の結果について見ると、全てのメディアで「変わらない」と回答した人が70%以上と多数を占める結果となっている。「高くなった」は「インターネット」が6.2%と最も多く、次いで「新聞」が5.0%、他のメディアは3%未満となっている。「低くなった」は「民放テレビ」(13.5%)、「雑誌」(11.5%)、「インターネット」(10.0%)が10%以上となっている。この1年間で新聞への信頼感が高くなったと答えた人(全体の5.0%、154人)に尋ねた理由では「情報が正確だから」33.8%(昨年度比3.1ポイント減)が、信頼感が低くなったと答えた人(全体の8.1%、247人)に尋ねた理由では「特定の勢力に偏った報道をしているから」46.6%(昨年度比7.3ポイント減)がそれぞれトップになっている。時系列変化を見ると、信頼感が低くなった理由としての「特定の勢力に偏った報道をしているから」は2016年度調査の29.7%から前回調査の53.9%へと増加傾向が続いていたが、今回調査では減少に転じている。 2.ニュースとの接触状況 ―ニュースとの接触率は民放がトップ。 ニュースとの接触状況については、各メディアのニュースを週に何日かでも読む・見聞きすると答えた接触率が高い順に、民放テレビのニュースが87.9%(昨年度90.6%)、NHKテレビのニュースが73.7%(昨年度75.0%)、インターネットのニュースが71.6%(昨年度66.8%)、新聞が60.9%(昨年度66.5%)、ラジオのニュースが29.9%(昨年度30.5%)となっている。そのうち、毎日の接触率は、民放テレビのニュースが54.2%(昨年度55.0%)、インターネットのニュースが48.2%(昨年度42.8%)、新聞が41.8%(昨年度44.7%)、NHKテレビのニュースが37.3%(昨年度38.7%)、ラジオのニュースが8.7%(昨年度9.6%)である。 昨年度調査と比較すると、ニュース接触率は、新聞が5.6ポイント、民放テレビのニュースが2.7ポイント、NHKテレビのニュースが1.3ポイント、ラジオのニュースが0.6ポイント、いずれも低下している。毎日の接触率も、新聞が2.9ポイント、NHKテレビのニュースが1.4ポイント、ラジオのニュースが0.9ポイント、民放テレビのニュースが0.8ポイント、いずれも低下している。対して、インターネットのニュースは接触率が4.8ポイントの上昇、毎日の接触率が5.4ポイントの上昇となっている。【図表2】

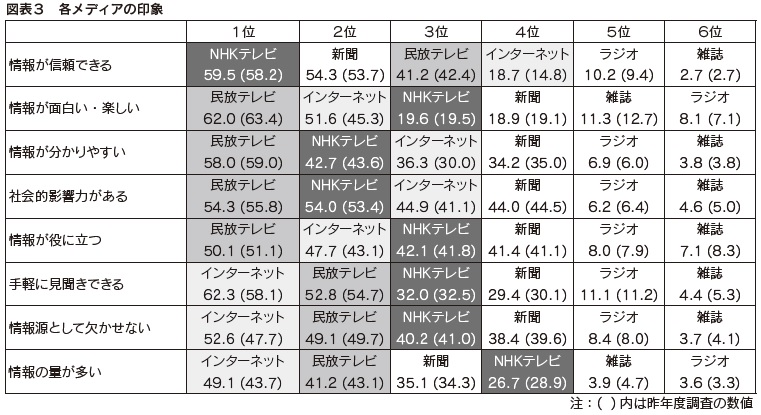

接触時間は、平均接触時間が長い順に、民放テレビのニュースが36.9分(昨年度36.0分)、NHKテレビのニュースが28.1分(昨年度28.3分)、インターネットのニュースが25.4分(昨年度24.7分)、新聞が25.1分(昨年度24.9分)、ラジオのニュースが21.7分(昨年度22.2分)となっている。民放テレビのニュース接触時間が他のメディアより長くなっているが、これは前回と同様に、ニュースに特化していない番組、例えば昼間や夕方の総合情報番組も含め回答されているためと思われる。 どんな場所、時間帯にニュースと接触しているのかを見ると、新聞は「自宅(午前中)」が41.2%で最も高く、民放テレビのニュースとNHKテレビのニュースは「自宅(夕方以降)」(民放55.1%、NHK44.2%)が最も高くなっている。インターネットのニュースは「自宅(夕方以降)」が35.4%で最も高いが、「職場・学校」(20.8%)、「移動中(電車・バスなど)」(19.1%)も高くなっている(複数回答)。 政治、経済、社会、国際情勢など8つの分野のメディア別接触状況を聞いたところ、全ての分野で「民放テレビ」が最も高くなっている。2位には、社会、政治、国際情勢、経済に関することで「NHKテレビ」、スポーツ・芸能、生活・健康、文化に関することで「インターネット」、地域に関することで「新聞」が挙げられている(複数回答)。 次に各メディアの印象を尋ねたところ、「情報が信頼できる」ではNHKテレビが1位に、「情報が面白い・楽しい」「情報が分かりやすい」「社会的影響力がある」「情報が役に立つ」では民放テレビが1位に、「手軽に見聞きできる」「情報源として欠かせない」「情報の量が多い」ではインターネットが1位になっている。新聞は、「情報が信頼できる」で2位に、「情報の量が多い」で3位となっている(複数回答)。昨年度調査と比較すると、民放テレビは全ての項目の割合が減少し、インターネットは全ての項目の割合が増加となっている。インターネットを除く5つのメディアの増減は2ポイント以内となったが、インターネットは「情報が分かりやすい」「情報が面白い・楽しい」の6.3ポイント増をはじめ、他の項目も3ポイント以上の増加となっている。【図表3】

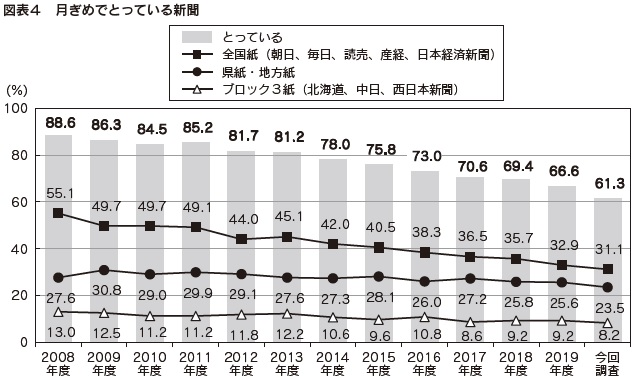

3.新聞の購読状況と評価 ―新聞の購読率は過去最大の低下。 ここからは新聞の購読率や満足度など、新聞全般に対する評価を紹介したい。まず新聞の購読率を見ると、本調査を始めた2008年度から低下傾向が続き、2008年度88.6%から今回調査61.3%へ27.3ポイントの低下となっている。前回調査66.6%からは5.3ポイントと過去最大の低下となっている。種別では全国紙は2008年度の55.1%から今回調査の31.1%へ24.0ポイントの低下、前回調査32.9%からは1.8ポイントの低下となっている。県紙・地方紙は2008年度27.6%から今回調査23.5%へ4.1ポイントの低下、前回調査25.6%からは2.1ポイントの低下となっている。ブロック3紙は2008年度13.0%から今回調査8.2%へ4.8ポイントの低下、前回調査9.2%からは1.0ポイントの低下となっている。【図表4】

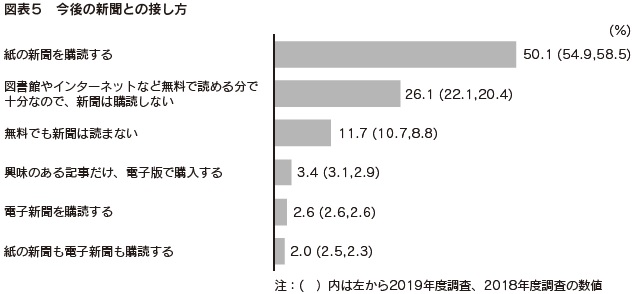

新聞を取る理由は「新聞を読むのが習慣になっているから」が48.1%(昨年度47.6%)でトップ、「新聞でなければ得られない情報があるから」が40.4%(昨年度39.9%)で次いでいる。一方、新聞を取らない理由は「テレビやインターネットなど他の情報で十分だから」が74.0%(昨年度70.7%)でトップ、次いで、「新聞の購読料は高いから」が37.9%(昨年度38.6%)となっている(共に複数回答)。 今後の新聞との接し方については、「紙の新聞を購読する」と答えた人が最も多く50.1%となっているが、一昨年度58.5%、昨年度54.9%と低下が続いている。一方、「図書館やインターネットなど無料で読める分で十分なので、新聞は購読しない」は26.1%(一昨年度20.4%、昨年度22.1%)、「無料でも新聞は読まない」は11.7%(一昨年度8.8%、昨年度10.7%)と上昇が続いている。【図表5】

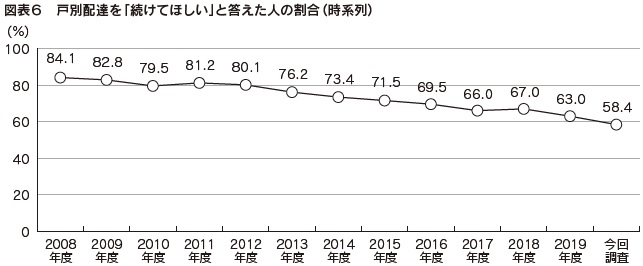

また、戸別配達については、「ぜひ続けてほしい」は33.4%、「できれば続けてほしい」は25.0%で、両者をあわせた『続けてほしい(計)』は58.4%となっている。過去の調査と比較すると、『続けてほしい(計)』の割合は減少傾向が続き、調査開始の2008年度(84.1%)からは25.7ポイント、昨年度(63.0%)からは4.6ポイントの減少となっている。年代別に見ると、昨年度から全ての年代で減少し、18~19歳で14.5ポイント減少したのをはじめ、40代で9.5ポイント、30代で7.4ポイント減少している。【図表6】

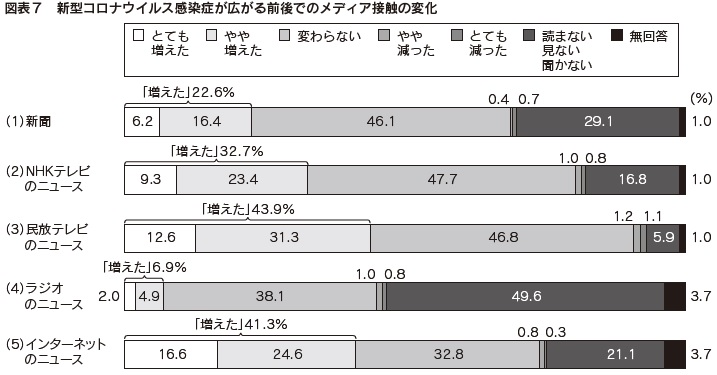

4 .新型コロナウイルス感染症について ―自粛行動に与えた影響はメディア報道が最多。 本調査では、コロナ禍でのメディア接触の実態を調査した。ここからしばらくはコロナ禍でのメディア利用について見てみよう。新型コロナウイルス感染症が広がる前後を比較してニュースとの接触が「増えた」(「とても増えた」と「やや増えた」の計)のは、順に、民放テレビのニュースが43.9%、インターネットのニュースが41.3%、NHKテレビのニュースが32.7%、新聞が22.6%、ラジオのニュースが6.9%となっている。年代別に見ると、「増えた」と答えた人の割合は、50代以下ではインターネットが他のメディアより多く50%を超えている。60代以上では民放テレビが最も多くなっている。NHKテレビと新聞は年代が高いほど「増えた」と答えた人が多くなる傾向が見られる。【図表7】

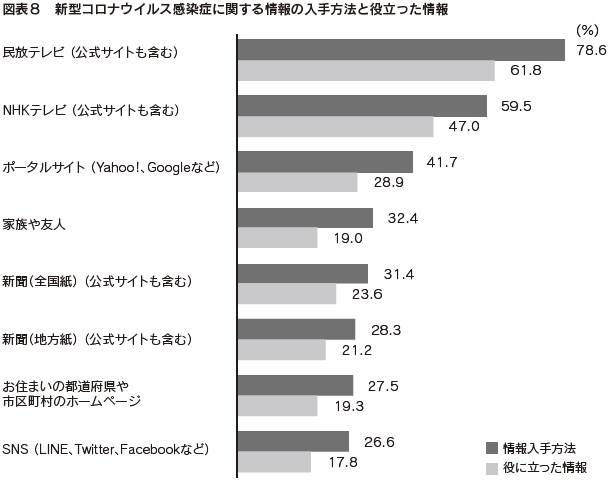

新型コロナウイルス感染症に関する情報の入手方法を尋ねたところ、「民放テレビ(公式サイトも含む)」が最も多く78.6%、以下、「NHKテレビ(同)」59.5%、「ポータルサイト(Yahoo!、Googleなど)」41.7%、「家族や友人」32.4%、「新聞(全国紙)(同)」31.4%、「新聞(地方紙)(同)」28.3%、「お住まいの都道府県や市区町村のホームページ」27.5 %、「SNS(LINE、Twitter、Facebookなど)」26.6%となっている(複数回答)。新型コロナウイルス感染症に関する情報で役に立ったものを尋ねたところ、「民放テレビ」が最も多く61.8%、以下、「NHKテレビ」47.0%、「ポータルサイト」28.9%、「新聞(全国紙)」23.6%、「新聞(地方紙)」21.2%、「お住まいの都道府県や市区町村のホームページ」19.3%、「家族や友人」19.0%、「SNS」17.8%となっている(複数回答)。民放テレビが多かった背景には、情報番組の視聴が考えられる。年代別に見ると、情報の入手方法は20代以下では「SNS」が最も多くなっている。また、情報で役に立ったものは、18~19歳で「SNS」が最も多く65.4%、20代では45.8%となっている。20代以下でのコロナに関する情報接触は「SNS」が大きな比重を占めていることが分かる。【図表8】

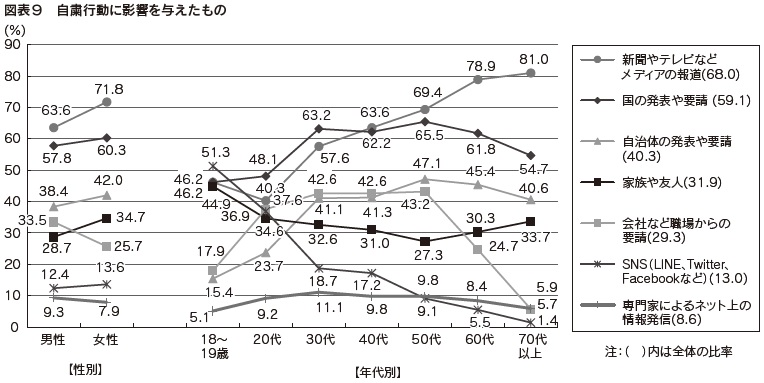

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、2020年4月に1回目の緊急事態宣言が発令され、その後も感染状況に応じて、自粛行動が求められた。外出自粛などの行動に影響を与えたものを質問したところ、「新聞やテレビなどメディアの報道」を挙げた人が68.0%と最も多く、以下、「国の発表や要請」が59.1%、「自治体の発表や要請」が40.3%、「家族や友人」が31.9%、「会社など職場からの要請」が29.3%という結果になっている(複数回答)。年代別に見ると、「新聞やテレビなどメディアの報道」は年代が上がるに従って多くなっており、40代以上で最も多くなっている。「SNS」に焦点を絞ると、年代が上がるほど比率は低くなることが分かる。18~19歳は51.3%、20代は36.9%と高い水準にあるが、30代では18.7%にまで下がり、70代では1.4%となっている。20代以下では、「SNS」の情報をもとに、自粛行動を決めていることが分かる。流れてきた情報のリツイートの数や「いいね!」の数が、自粛をするかしないかの判断基準になっているようだ。メディアが、この年代に対して、どのようにして正確な情報を届け、適切な行動を促していけるかが、課題として浮 き彫りになっている。【図表9】

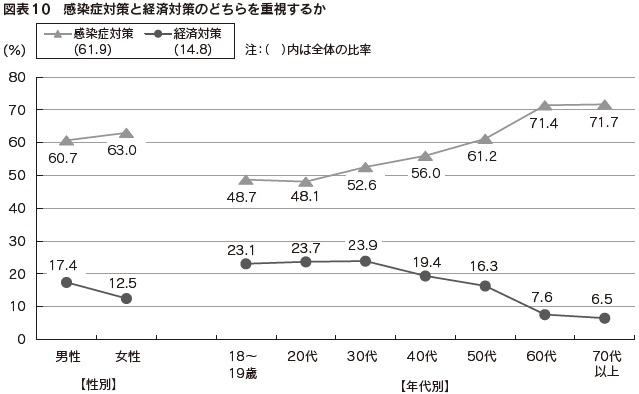

感染症対策と経済対策のどちらを重視するか尋ねたところ、「感染症対策」と答えた人が61.9%(「感染症対策」24.6%と「どちらかと言えば感染症対策」37.4%の計)、「経済対策」と答えた人が14.8%(「経済対策」3.7%と「どちらかと言えば経済対策」11.2%の計)となっている。また、「どちらとも言えない」は22.2%となっている。年代別に見ると、全ての年代で「感染症対策」の割合が「経済対策」を上回っている。「感染症対策」は年代が高いほど、「経済対策」は年代が低いほど、高くなる傾向が見られる。【図表10】

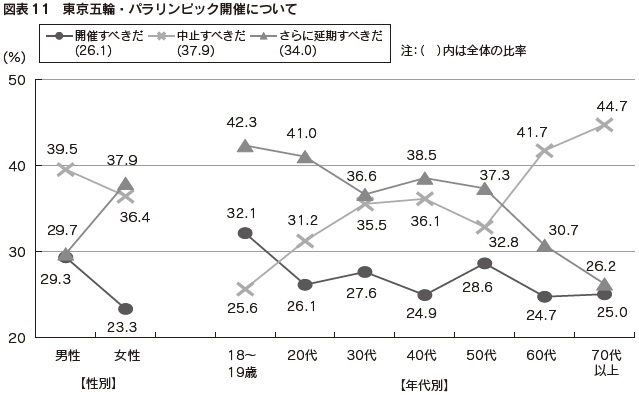

新型コロナウイルス感染症への対応について、大変評価している場合は100点、全く評価していない場合は0点、どちらとも言えない場合は50点として点数をつけてもらったところ、平均点は政府が53.6点、居住している都道府県・市区町村が56.6点となっている。本調査は第三波がピークに至る前に実施している。 5.東京五輪・パラリンピックについて ―中止37.9%、延期34.0%、開催26.1%。 新型コロナウイルス感染症が世界的に収束していない中での東京五輪・パラリンピック開催についてどう思うか尋ねたところ、「中止すべきだ」と回答した人が最も多く37.9%、次いで「さらに延期すべきだ」が34.0%となっている。「開催すべきだ」は26.1%となっている。性別に見ると、「開催すべきだ」(男性29. 3%、女性23.3%)、「中止すべきだ」(男性39.5%、女性36.4%)は男性の方が高く、「さらに延期すべきだ」(男性29.7%、女性37.9%)は女性の方が高くなっている。年代別に見ると、「開催すべきだ」は、18~19歳で32.1%と他の年代より高くなっている。「中止すべきだ」は60代以上で高く40%を超えている。「さらに延期すべきだ」は、20代以下で高く40%を超えている。【図表11】

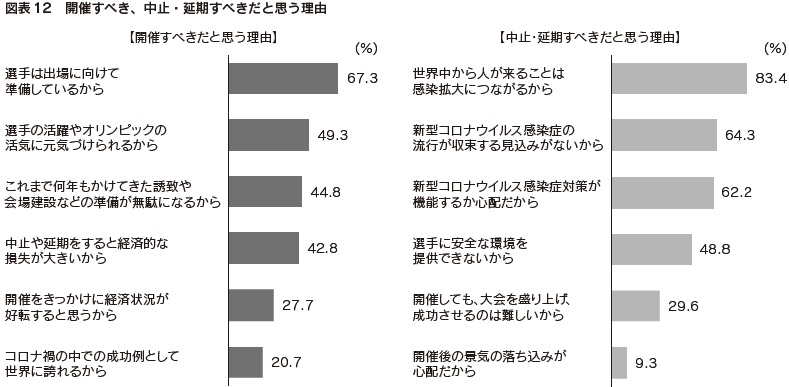

「開催すべきだ」と答えた人にその理由を聞いたところ、「選手は出場に向けて準備しているから」が最も多く67.3%、以下「選手の活躍やオリンピックの活気に元気づけられるから」(49.3%)、「これまで何年もかけてきた誘致や会場建設などの準備が無駄になるから」(44.8%)、「中止や延期をすると経済的な損失が大きいから」(42.8%)となっている(複数回答)。 「中止すべきだ」「さらに延期すべきだ」と答えた人にその理由を聞いたところ、「世界中から人が来ることは感染拡大につながるから」が最も多く83.4%、以下「新型コロナウイルス感染症の流行が収束する見込みがないから」(64.3%)、「新型コロナウイルス感染症対策が機能するか心配だから」(62.2%)、「選手に安全な環境を提供できないから」(48.8%)となっている(複数回答)。【図表12】

以上、今年度の「メディアに関する全国世論調査」の結果を概観してきた。本調査は2008年から毎年継続して調査を実施しているが、今回はコロナ禍というこれまで経験したことがなかった災厄のもとでの調査実施であった。しかし、予想以上に多くの人々の協力を得ることができ、例年と同じ水準で分析することが可能になった。 結果を見ると、7割近くの人が「新聞やテレビなどメディアの報道」がコロナ拡散防止のための自粛行動につながったとしており、コロナ報道における新聞などの主要メディアの果たす役割が大きいことを改めて確認できた。新聞について見ると、近年の調査で確認されてきたようにインターネットの台頭により、新聞の購読率や接触状況は低下し続けている傾向は変わっていない。それでも、情報の信頼度に関して言えば、新聞が最も信頼のおけるメディアとして、人々に認識されていることを確認できた。今後も、新聞がメディアのなかで果たす役割を模索するための手段として、本調査を継続的に実施し、そこから得られた知見をもとに、人々の期待に応える新聞の姿を描いていきたい。

|