|

■ 性別質問の選択肢に関する調査

ラフ・コモンズ㈱ 宮下 公一

近年、質問紙調査での性別分類について、調査関係者内でも社会的にも関心が集まっている。このたび、議論を促す一助になればと考え、この問題に関して小規模なアンケートを行ったので、その結果を紹介する。 (1) アクセスパネル調査 調査対象 全国・20~79歳のオンライン調査アクセスパネル登録者 標本抽出 割当法(パネル登録情報の性別・年代による) 調査方法 Web調査 有効回収数 422人 実施時期 2021年8月18日~20日 (2) 日本世論調査協会会員調査 調査対象 会員社および個人会員で調査票設計に関わる人

標本抽出 会員窓口担当者へのメール案内による機縁法 調査方法 Web調査 有効回収数 20人 実施時期 2021年8月11日~31日

1.調査の背景 Q.あなたの性別をお聞かせください。 1 男 2 女 3 ノンバイナリー/第3の性別 4 答えたくない

この質問形式(選択肢)は、オンライン調査のシステム(Webアンケート作成ツール)にデモグラフィック設問のテンプレートとして用意されている性別質問を、筆者が一部修正して作成した。オンライン調査システムの中には、調査票作成者が便利なように、このような質問テンプレートが用意されているものがある。

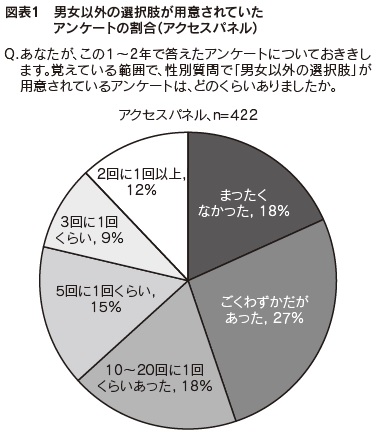

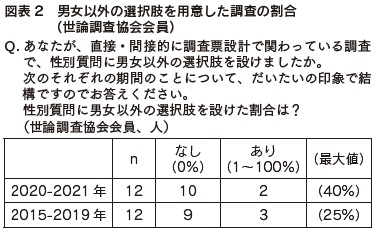

なお、回答は記憶に基づく印象であり、個別の質問の選択肢についてどの程度覚えているかは人による。また、オンライン調査用のパネルなので、過去に回答しているアンケートはマーケティングリサーチが中心と考えられる。 回答をみると、「まったくなかった」は18%にとどまった。一番多いのは「ごくわずかだがあった」27%、次いで「10 ~ 20回に1回くらいあった」18%で、“多くはないが、見たことがある”というところが実情と思われる。 ■世論調査協会会員~男女以外の選択肢を設けているのは少数 一方、調査主体側の状況はどうかをみるため、世論調査協会会員に対し、直接・間接に調査票設計に関わった調査のうち、性別質問に男女以外の選択肢(DK/NAは除く)を設けた調査が何%あったかをたずねた。

回答のあった12名のうち10人は「0%」であり、男女以外の選択肢を設けた調査があったのは2名と少数であった(2020-2021年)。また、2015-2019年から増えているようすもみられない。ただし、男女以外の選択肢を設けている調査が「40%」という会員もいる。 3.男女以外の選択肢を設けることへの賛否・違和感の有無 ■設計・実施者側が持つ違和感 前出の性別質問に対し、違和感を感じるかどうかについて質問した。

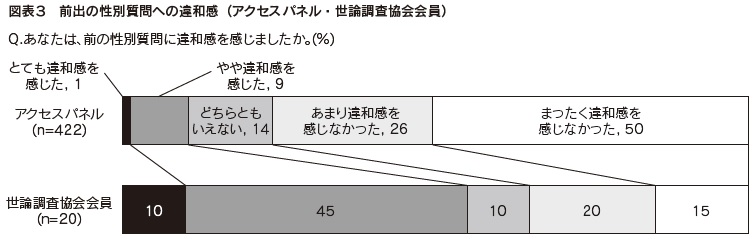

「とても違和感を感じた」「やや違和感を感じた」という人は、回答する側=アクセスパネルでは10%で、大部分は違和感を感じていない。 一方、世論調査協会会員は半数(55%)の人が違和感を感じており、調査を設計・実施する側には気になる点があるようだ。 『違和感を感じる』と答えた世論調査協会会員に、その理由を自由回答で答えてもらったのが図表4である。回答を読むと、男女以外の選択肢を設けること自体についてではなく、その方法・形式について違和感を示している回答が多く、大きくまとめると次の2つの問題が指摘されている。 ◆用語(ノンバイナリ―・第3の性別)の適切さ ◆「性別質問で具体的に何を質問しているのか」という問題が露わになること(質問内容の明確さ) 図表4 前出の性別質問に違和感を感じる理由(世論調査協会会員、抜粋)

●ノンバイナリーの選択肢を見慣れていない為

●用語としてなじみがない(ノンバイナリー)、第三の性別というのも見聞きしたことがない ●判断には知識が必要なのでは? ●今まで、アンケートを含め、公的な書類上でも男女以外の項目を見たことがないので。ただ、最近の世の中の流れからノンバイナリーという言葉や考え方も見聞きするので、少し違和感がある程度。 ●「ノンバイナリー・第3の性別」の意味(定義)が明確にはわかりませんでした。ただ、私自身は回答に迷うことはないと思います。 ●ノンバイナリーの選択肢は、匿名とは言えカミングアウトしていることになり、選びにくいのではないか。「答えたくない」や「無回答」でも差し支えないのではないかと思います。 ●生物学的性別と社会的性別のどちらを調査で重視しているのか不明で、「ノンバイナリー」を入れることの有用性がわからないため。 ●一般的な世論調査で性別を聞く場合、(本人の性的自認に拘わらず)男性・女性のいずれかのカテゴリーで社的生活を送っているかを聞く意図と思うが、「ノンバイナリー/第3の性別」という選択肢が入ることで、ジェダーではなくてより内面的な性的自認を問う設問であるように感じてしまった。もし、対象者の中に自身の性的認について葛藤を持ちながらも、「男性」「女性」というジェンダーの枠の中で生活している人がいた場合、この選択肢が入ることで、かえって戸惑ったり不快に思ったりするのではないかと思う。自身は「ノンバイナリー/第3の性別」であるという自認して暮らしている人にとってはもちろんこの選択肢があった方が良いとは思うが、「ノンバイナリー」の人よりもジェンダーに葛藤を抱いている人の方が人数的には多いと思う。

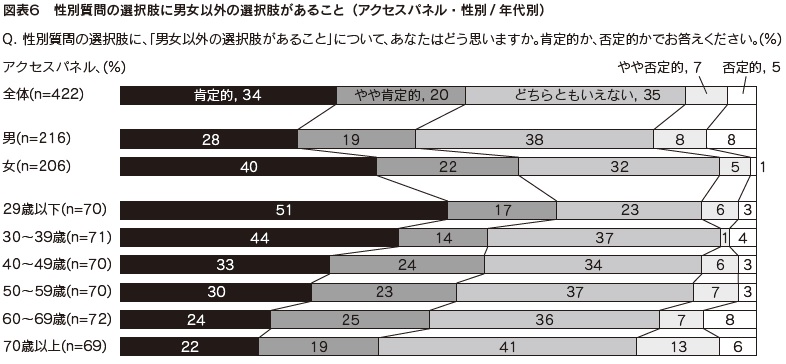

■男女以外の選択肢があることについては半数強が肯定、女性、若年ほど肯定的

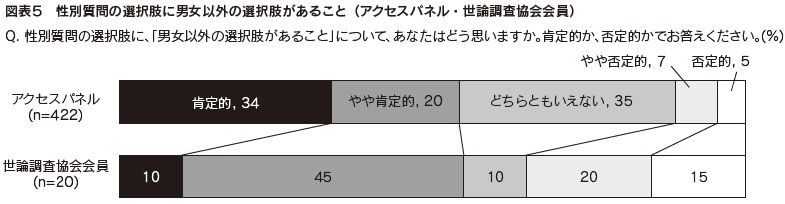

アクセスパネルでは「肯定的」「やや肯定的」が合わせて54%、半数強を占め、「どちらともいえない」が35%、「やや否定的」「否定的」は計12%にとどまる。 世論調査協会会員では、「やや肯定的」の割合が多いものの、肯定層は55%でアクセスパネルとほとんど同じ。しかし、「やや否定的」「否定的」は35%とアクセスパネルに比べ多かった。 なお、アクセスパネルの回答を性別、年代別にみると、女性、若い年代ほど肯定的な態度を示しており(図表6)、20代では肯定層が68%を占める。

■設計者・実施者側は調査精度やデータの扱い方に懸念 肯定的な理由、否定的な理由を自由回答からみてみると、アクセスパネルで肯定的な理由(図表7)としては、おおむね次の3つにまとめられる。 ◆現実に男女2択では不十分 ◆(LGBTsの)尊厳、価値観の尊重 ◆時代の要請 図表7 「男女以外の選択肢があること」に肯定的な理由(アクセスパネル、抜粋)

●自分の身近なところにはいないが、そういう人がいることは、理解している。

●今は色んな選択肢があるから。 ●最近、自分でも強く自覚しなくなってきたから。 ●あって当然だと思うから。 ●LGBTがもっとオープンであってもいいと思うから。 ●いろいろな人がいて当たり前だと思うから。 ●男女以外の選択肢があることに対して個人的な違和感が完全に払拭されている訳ではないが、世の中は多様性を認める時代になっていることや当事者の立場にたてば心と体の一致が大切であり、尊重することに理解は示せるため。 ●私は身体も心も性が一致するがそうでない人もいるし、男と女ではなく人間として生きている人もこの世にはありその尊厳を肯定したいから。 ●男女どちらに決めるかは個人の自由だから。 ●それぞれの価値観を尊重する事で、自由な暮らしが保たれる。 ●時代の変化、要請。 ●どちらにも当てはまらない人もいるから。 ●男女だけの性別に縛られる必要がないから。 ●いろんな感情を抱えている人がいるのは事実だと思うから。 ●男女だけだと様々な理由で違和感を感じる人がいることを知っているから。 ●今の時代、男女の2項目しかないほうがおかしいから。

アクセスパネルの、男女以外の選択肢があることに否定的な理由(図表8)は大きく次の2つにまとめられる。 図表8 「男女以外の選択肢があること」に肯定的な理由(世論調査協会会員、抜粋)

●人類男と女(まずいかな?)。

●不要と思う。 ●そこまで気を使う必要があるのかな、とも思ってしまう。 ●やはり 固定観念から脱け出せないので。 ●まだ慣れていないから。 ●考えられないから。 ●医学的にはありえないから。 ●身近でないから。 ●性別を明確にさせる必要がある場面もあるのではないか。 ●性別とは遺伝子で定義されていると考えるから。 ●トランスジェンダーは手術の上、戸籍変更すべき。 ●古いタイプの人間なのか。男は男、女は女。2択でいい。 ●男と女しかいない。 ●不可解だから。 ●生物学の性別分類が当たり前。 ●屁理屈に近いため。 世論調査協会会員の肯定的な理由としては、アクセスパネル同様「尊厳、価値観の尊重」といった態度が示されているほか、「やや肯定的」という弱い肯定を示した理由として、集計・分析上の問題点や時系列性への影響を挙げる回答が多かった。 図表9 「男女以外の選択肢があること」否定的・判断保留する理由(世論調査協会会員、抜粋)

●多様な性のあり方があるので、調査にも反映させていけばよいと思うから。

●自分の調査でもすでに第3の選択肢をもちいていて、これまでの実績では250人に1名程度の割合で選択肢?が選択されている。 ●Q2の理由にも記したとおり、2分を望まない個人の考えを尊重することも大切 ●男女以外の選択肢があることをスタンダードとする社会のあり方に賛成するから。ただ、男女以外の選択肢を細かく細分化するのではなく、「その他」と提示してもよいと思う。 ●男女どちらなのか決めかねている人がいるので、無理に選ばせることは問題があるので ●基本は肯定的だけれども、男女の2択だったから分析が楽になっていたという気もしたので。 ●個々人の意識に沿った回答肢を用意すべきだと思うが、時系列性などへの影響がどの程度あるのかがわからないため、積極的に男女以外の回答肢を増やすべきとまでは言えない。 ●性別という基本的な属性で少数者の動向を把握することは、世論や社会情勢の動向を正確に把握することを目的とする一般的な世論調査・社会調査において、重要なことと考える。ただし全体から見て該当者が非常に少数の場合、調査全体の回答者数との兼ね合いで集計を捨象せざるを得ない状況もあるかも知れない。 ●回答者への配慮や多様な性区分の分布把握のために選択肢を追加したほうが望ましいと考える。一説には男女以外の区分該当者は人口の1割程度と、それなりの割合を占めていると考えられるので、選択肢を追加することが実態の正確な把握に近づくことが期待される。ただし男女2区分を用いてきた長期時系列調査の場合、 その扱いには検討を要するだろう。 世論調査協会会員で否定的な態度あるいは「どちらともいえない」と判断を保留した人の理由をみると、アクセスパネルとは異なり、「男女以外/生物学的性別以外を認めない」といった理由はなく、調査結果や分析・報告上の問題点を挙げる回答が多くを占めた。問題点としては次のような点が挙げられている。 図表10 「男女以外の選択肢があること」否定的・判断保留する理由(世論調査協会会員、抜粋)

●違和感はあるものの否定はできない

●調査内容によって選択肢の有効性が異なるため、一概に肯定/否定を判断できない。 ●対象者の立場になるとあってもよいかと思うが、調査結果やデータの扱いに苦労しそう。調査の仕様にもよるが、個人の特定などにも繋がる可能性がないとは言えないと思うので。 ●社会的な要請もあると思いますが、以下のような懸念があります。ふざけて「第3の性別」に○をする人がいたり「答えたくない」の割合が多くなったりして、分析の精度が下がるのではないか。回答者が何について聞かれているのかわからないのではないか(身体の性?性自認?)。選挙人名簿や住民基本台帳からの抽出の場合、性別が不一致のときどうするか。 ●いわゆる性的違和の場合は、男女どちらかに主観的な回答をすることが可能である。それ以外の場合となると、性的違和ではなく、インターセクシャルに該当する人にほとんど限定され、人口でみると、性的違和のケースよりもかなり少数派となる人々と想定される。通常の世論調査でその質問をすると、むしろインターセクシャルの人々の析出が目的のように見えてしまい、現実に集計・公表の仕方などで個人が特定されやすくなるリスクも高くなる。逆に、個人の特定を避けるためにノンバイナリ―における属性別の回答部分布を表示・公表しないとなると、聞いておきながらノンバイナリ―の意見を抹殺したような印象を与える。結局、その他・わからない・答えたくない などを併合し、ぼかしたような形で第3の選択肢を用意するというのが無難なのではないかと考えられる。

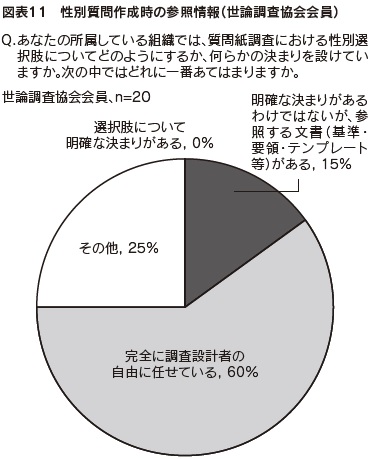

4.性別質問をどう設計していくか

多くの設計者は、性別質問を自由に、別の言い方をすれば、参照する指針がなく自分の責任で作る必要がある、というのが現状といえる。 ■今後の性別質問をどうすべきか 最後に、今後、性別質問をどのようにしていくべきと思うか、アクセスパネル、世論調査協会会員それぞれに意見をきいた。 アクセスパネルからは、以下のような意見がみられた(図表12)。 ◆男女2択で良い ◆アンケート内容によって変える ◆回答拒否を認める ◆第3、4の選択肢を設ける ◆性別の質問自体をなくす ◆選択式ではなく記述式にする ◆複数の観点で性別をとらえる(「心の性、体の性」「性自認もきく」) 図表12 今後、質問紙調査の性別選択肢をどのようにしていくべきと思うか(アクセスパネル、抜粋)

●男女だけでよい。それ以外の選択は、アンケート内容による。

●今まで通りでいいと思う。 ●特殊なアンケート以外はまだ男女選択表記であるべき。 ●性別で区切る必要があるか、から考えてみたらどうですか。動向を知るのに自覚の性別が必要なら聞いてみてもいいのでは。 ●男 女 男として生まれたが、違和感がある。女として生まれたが、違和感がある。 答えたくない。 ●二者択一ではなく自分で記入できるようにしていいのでは。 ●個人的には多様性(ダイバーシティ)や個々の価値観を幅広く認めていくためにも性別選択肢ができるようになることを望むが。自分も含めて社会が受け入れていくには一定の時間が必要と考えており、徐々に進めていくべきだと思う。 ●男・女・答えたくない、の3択が良いと思う。その他と書かれていることがあったが、その他って何なんだろうと思ったので。 ●性別選択肢は、男女だけでなく、いろいろあっていい。 ●細かく書かなくても本人が嫌なら答えなくてもいいと思う。 ●第三の選択肢があっていいと思う。 ●アンケートの出題者の意向によると思う。 ●すべてのアンケートの性別選択肢が男女以外に選べるようになるとよいと思う。 ●選択肢から選ぶのはアンケートに答える本人なので、どのような選択肢があってもいいと思う でも男女をはっきり知りたいアンケートでは、男女だけでいいと思う。 ●性別は外見、内見で自分で選べば良いので男女だけでも良いのではないかとも思いますが、該当する方が、男女だけで違和感が有ると言うなら男女以外の項目を作っても良いかとも思います。 ●選択ではなく記入にすればいいと思う。 ●どちらともいえないという選択肢を設けてもいいと思います。心の性、体の性と分けてもいいかも。 ●気にする人もいるでしょうから、今後は増やしていくのが良いのではないかと思います。 ●選択肢そのものをなくせばいいと思う。 ●性別は必要ないと思う。 ●やはりある程度のパターンはあるべきだと思う。 ●男性、女性、その他、でいいのではないでしょうか。 ●第3の性別とともに「性自認」も入れるべき。 ●賛否両論ありますが、生まれ持った性別が本来のジェンダーなので、私は違和感はないです。答えるのを躊躇するのであれば、アンケートに参加を控える選択肢もありだとおもいます。

世論調査協会会員からの意見は図表13のとおりで、アクセスパネルとかなり重なるが、次のような回答がみられた。 図表13 今後、質問紙調査の性別選択肢をどのようにしていくべきと思うかする理由(世論調査協会会員、抜粋)

●現段階では、LGBTQ+であることを示すような「その他」の追加も良いとは思えないため、選択肢は男性と女性のみとし、注釈で未回答を許す旨の記述をする程度ではないかと考える。

●性別選択肢だけを取り上げて議論するのではなく、どのような内容の調査の場合に問題となり、結果への影響が懸念されるか考えたうえで、状況に応じて柔軟に運用すればよいと考える。 ●性別質問に苦痛を感じる人に対しては何か配慮をしたほうがいいと思いますし、部内でも検討していますが、今のところよい案はありません。第3の選択肢を設ける方法もあるでしょうが、「その他」では適切な表現とは思えず、どういう選択肢にするかが難しいです。ドイツなどのように法律で第3の性が認められれば問題ないのかもしれませんが。また、選挙人名簿や住民基本台帳からの抽出であれば、法律上の性別は正確にわかるので、それでよいとする考えもあるかもしれません。 ●多くの人にとって最も答えやすい質問かもしれないが、答えにくい立場の人にとってはもっとも答えにくい質問となる。郵送調査や面接調査の場合は、状況によっては、答えない という方法をこの場合、許容していることを示すしかない。ウェブ調査の場合は、選択肢として何らかの回答を用意することになるが、属性別集計は、基本的な公表事項となることが多いので、その他・わからない・答えたくない などの併合した形で、この場合に限り、曖昧にした選択肢を用意せざるを得ないと考えられる。 ●調査の性質と性別選択肢の必要性に応じて個別に検討することは否定されていませんが、時系列分析などを考えると、検討は積極的ではないように思います。 ●住民基本台帳や選挙人名簿を閲覧して調査対象者を選定する調査の場合は、性別については台帳等に記載されているカテゴリーに合わせるという方針でよいと思う。もし今後、役所の方で新しい性別のカテゴリーを台帳に追加するのであればそれに対応する。もし「男性」「女性」の2カテゴリーで聞くのはおかしいという意見があった場合は、世論調査で「性別」を聞く大きな目的の一つは、統計的に回答データの偏りを検証する際に住民基本台帳や国勢調査といった悉皆の統計データと比較することにあるので、台帳に合わせている旨説明すればよい。ただし、「答えたくない」「回答しない」といった選択肢はあった方が良いと思う。 ●社会の状況を注視しながら、工夫していくことが重要だと思う。ただ、出現率が少なければ、そのカテゴリーで分析できなくなるのが悩ましい。しかし、分析の視点からしても、いろいろな性規定の考え方があることを念頭に社会分析する必要があるのだから、調査設計にも反映させていかなければならないと思う。 ●調査の内容により選択肢の取り扱いはことなると思います。 ●Q3SQでも回答したが、回答者への配慮や性自認の分布把握のために、原則としては選択肢を追加したほうが望ましいと考える。後は実務的にどのような表現の選択肢であれば十分かを検討する必要がある。身体的性別と性自認、性的嗜好の組合せを考えると多くの選択肢が考えられるが、調査目的などから見て「どこまで細分化した選択肢を設けるべきか」は議論されてよいと思う。 ●最初の設問のように、中間的や回答拒否の選択肢を用意する方がよい。ただし、例数が1、2であると、却ってそれが個人情報になってしまう可能性があり、その扱いは慎重にする必要もあると思う。 ●過去を振り返ると、私の場合は面接調査が主体であり、性別項目はあるが、直接は尋ねずに調査員が記録することが慣例であった。(つまり、住民基本台帳などの記載の通りに記録してきた。)実験的に電話調査やWEB調査などを行う場合でも、各調査機関の方法を学ぶ意味で、各機関の方法に任せてきた。国際比較調査においては、各国での通常の方法を尊重するようにしてきた。(多くの場合、1.男、2.女、3.不明であった。問題やクレームが生じたことはない。) もし、世論調査対象者に直接尋ねなければならないような形式で性別を尋ねるとしたら、「1.男、2.女、3.その他、4.いいたくない」か、 「1.男、2.女、3.その他 (記入 )、4.いいたくない」などで対応するので十分に思えるが、世論調査従事者の間だけではなく、ジェンダー問題や関連活動に従事している人々など社会全体の意向を聞きながら、他方で世論調査の意義の理解にも努め、データ分析の基本情報が欠如しないようにすることが重要であろう。

5 .おわりに |