|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2020」と 「2020ウェブ特別調査」からわかるコロナ禍の生活・意識と離家(前編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

要約 (石田 浩・石田 賢示)

2.コロナ禍における不安と生活・意識の変化

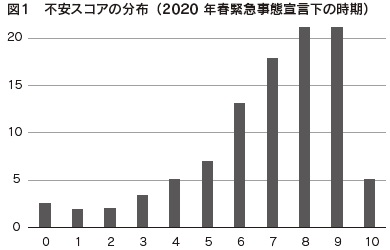

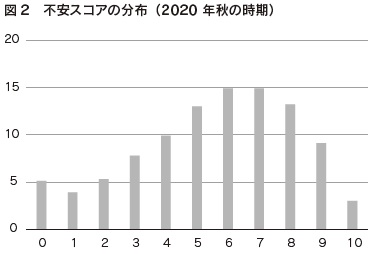

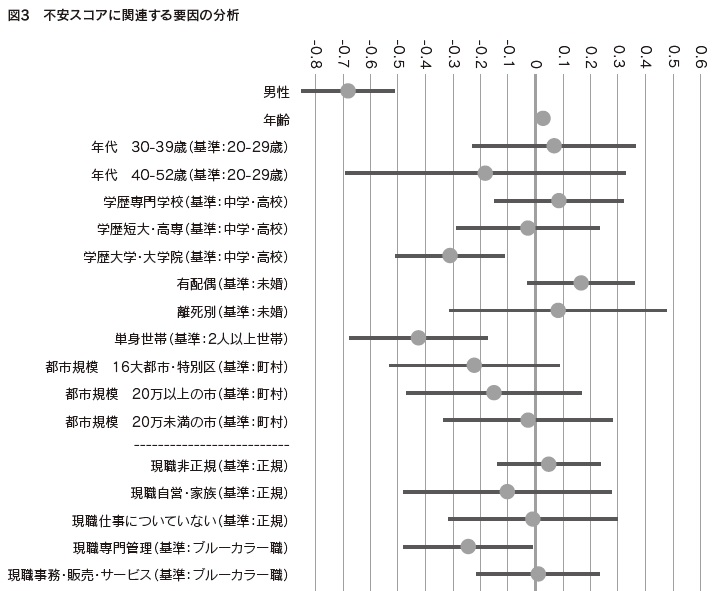

2020年春の緊急事態宣言下の時期における不安スコアの分布(図1)は、右に偏っており、8,9,10といった高いスコアを示す回答者が、47%と半分近くになる。ほとんどすべての項目について不安があった回答者が半数近くに上ったことになる。これに対して2020年秋の時点では、不安スコアの分布はより均一化し、8,9,10の高いスコアの回答者の割合は4分の1である。スコア0から3までの回答者も4分の1弱を占める。 この不安スコアを用いて、どのような人が、不安スコアが高い傾向にあるのかを分析した。分析は、緊急事態宣言下の不安スコアを用いた。不安スコアを従属変数とする重回帰分析の結果を図3に示す。それぞれの独立変数の効果(係数を丸で表示)と95%の信頼区間(丸の左右のバー)を表示した。信頼区間がゼロを含む場合には、その独立変数の効果は統計的に有意ではなく、含まない場合には有意であることを表す。パネル調査であることの利点を活かして、個人属性(性別・年齢・学歴)とともに2020年1月から3月時点で回答者の置かれている状況(配偶関係、世帯構成、居住地)と雇用情報(初職、現職)を独立変数として導入している。

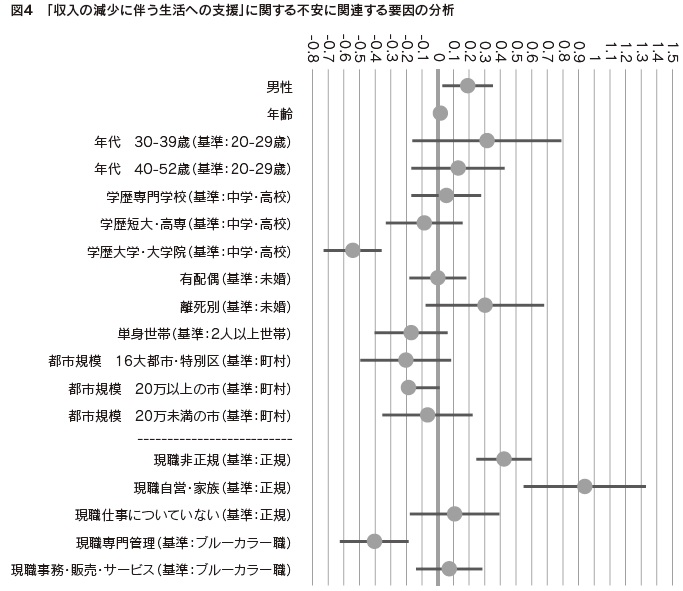

結果をみていこう。男性の方が女性よりも不安スコアは低い傾向にある。女性の方が一般的に不安を感じやすいようである。年齢が高くなると不安は高くなる傾向にある。大学・大学院学歴の場合には、中学・高校学歴よりも不安スコアが低く、不安を感じにくい傾向がある。高学歴の方が情報収集のスキルが高く、在宅勤務など感染リスクを減らす働き方をしやすいので、不安を感じにくいのかもしれない。単身者は複数人の世帯と比較して、不安スコアが低い傾向がある。単身の場合には、家庭にウイルスを持ち込み、同居家族を感染させてしまうという不安は少ないかもしれない。専門・管理職の場合には、ブルーカラー職と比較して不安スコアが低い傾向にある。専門・管理職従事者は、通勤を回避しオンラインで働くなど、よりフレキシブルな働き方が可能である職種であることが関連しているのかもしれない。年代、配偶関係、都市規模、従業上の地位の違いは、不安の程度とは関連が見られなかった。 最後に不安項目のなかで「収入の減少に伴う生活への支援」について取り上げ、どのような人が収入減による生活への支援に関して不安に感じているのかを分析した。分析は、緊急事態宣言下の不安状態を用いた。「収入の減少に伴う生活への支援」について不安がありか否かを従属変数とするロジスティックス回帰分析の結果を図4に示す。独立変数は上記の分析と同様である。収入減に伴う経済面に関する不安の場合には、不安全般とは異なり、男性の方が女性よりも不安を感じやすい傾向にある。学歴に関しては、高学歴層で経済不安は低いことがわかる。中学・高校学歴の低学歴層は、大学・大学院の高学歴層に比べて、1.7倍(1/e-0.544)経済不安を感じやすい。さらに雇用状況が経済不安と関連していることがわかる。現職(2020年1月から3月の時点)が「非正規(パート・派遣・請負)」「自営・家族従業者」である場合には、「経営者・正規社員」である場合に比べ、経済不安を感じやすい。現職が専門・管理職の場合にはブルーカラー職の場合と比較して、経済不安を感じにくい。特に「自営・家族従業者」は「経営者・正規社員」と比べ2.6倍(e0.939)経済不安を感じやすく、この差は顕著である。緊急事態宣言下の時短営業などの影響が直接的に現れているのかもしれない。低学歴層や非正規労働者を含め社会経済的に不利な状況にある人の方が、経済不安度が明らかに高いことがこの結果から読み取れる。

(2)コロナ禍における健康と生活意識の変化 2020年ウェブ特別調査の対象者は、JLPS2007年からの継続サンプル、2011年からの追加サンプル、そして2019年からの若年リフレッシュサンプルの3種のサンプルの対象者である。いずれのサンプルについても2019年1月から3月の調査(継続調査のWave 13、追加調査のWave 9、リフレッシュサンプルのWave 1)と2020年1月から3月の調査(継続調査のWave 14、追加調査のWave 10、リフレッシュサンプルのWave 2)の回答を参照することができる。つまり特別調査の回答とそれ以前の調査の回答の比較が可能となり、同一の調査項目については、時点間の変化の軌跡を明らかにすることができる。 そこでこのJLPSの特性を活かして、健康に関連する調査項目と生活意識に関する調査項目について時点間の変化を分析する。表1は、主観的な健康状態についての質問(「あなたは、自分の健康状態についてどのようにお感じですか」)の回答(5件法)の結果を、2020年1月から3月と2020年秋の2つの調査時点間でクロス集計(実数と行%)したものである。主対角線上の回答が、健康状態に変化のない回答者(全体の54%)、主対角線よりも上の回答は、健康状態が悪くなった回答者(17%)、主対角線よりも下の回答は、健康状態が良くなった回答者(29%)を表す。ほぼ半数の回答者は、自分の健康状態に変化がなかったが、健康状態が良くなった回答者が3割弱、逆に悪くなった回答者が2割弱いたことがわかる。

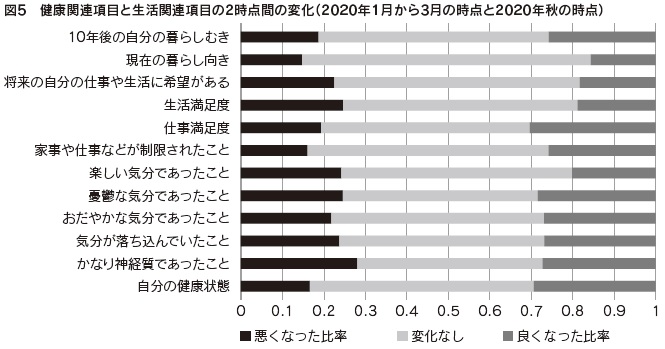

同様な形で2020年1月から3月と2020年秋の2つの調査時点間のクロス集計を下記の6つの健康関連項目と5つの生活関連項目について作成し、変化のない回答者、悪くなった回答者、良くなった回答者の割合を図として表示したのが、図5である。JLPSでは精神的健康についての5つの質問(図を参照)と健康上の理由で家事や仕事などの活動が制限されたこと(活動制限)について質問している。それぞれの質問は、「いつもあった」「ほとんどいつもあった」「ときどきあった」「まれにあった」「まったくなかった」の5段階の選択肢を用意した。生活関連項目では、「次のことについて、現在あなたはどのくらい満足していますか」の質問のうち「仕事」と「生活全般」の回答を取り上げた。回答は「満足している」「どちらかといえば満足している」「どちらともいえない」「どちらかといえば不満である」「不満である」の5件法選択肢を用意した。生活の将来展望については、「あなたは、将来の自分の仕事や生活に希望がありますか」の質問についての回答(「大いに希望がある」「希望がある」「どちらともいえない」「あまり希望がない」「まったく希望がない」)を示した。暮らし向きについては、現在の暮らし向き(「豊か」「やや豊か」「ふつう」「やや貧しい」「貧しい」の5件法選択肢)と10年後の暮らし向き(「良くなる」「少し良くなる」「変わらない」「少し悪くなる」「悪くなる」の5件法選択肢)を取り上げた。これらの質問について、回答が変わらないのかそれとも良い方向に回答が変化したのか、悪い方向に変化したのかという全体的な傾向を掴むために分析した。

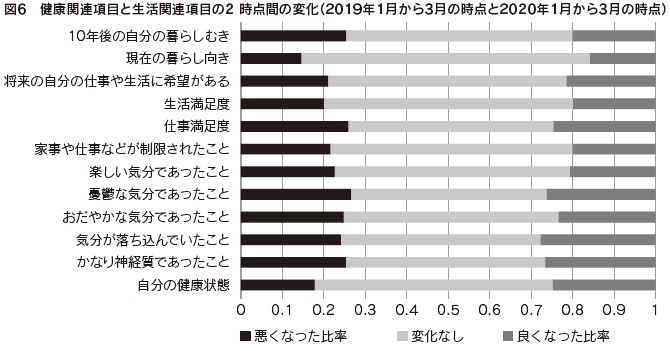

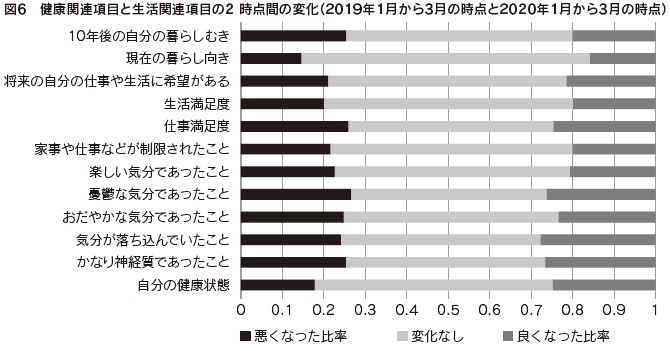

図5の結果を検討すると、どの項目についても最も大きなグループは「変化なし」である。2020年1月から3月の時点から2020年秋の時点までの半年ほどの間のことなので、変化しない人がほぼ半数かそれ以上であるのも不思議ではない。悪い方向で変化したのが良い方向で変化したのに比べ明らかに大きい項目は、「楽しい気分であった」「生活満足度」「将来の仕事や生活に希望」の3つである。それ以外の9項目は良い方向の比率の方が大きいか悪いと良いがほぼ同じ比率である。新型コロナウイルス感染症がこの間に大きく拡大していったことを受けて、健康や生活に関わる人々の置かれた状況が悪化したのではないか、という予想もあった。しかし結果をみると、必ずしも健康・生活の領域のすべてで悪化の方向に向いているというわけではなさそうである。 この新型コロナウイルス感染症拡大の時期のインパクトがあったのかを確かめるために、2019年1月から3月の時点と2020年1月から3月の時点の間の変化についても同じように変化パターンの図を作成した。これはコロナ禍が到来する前の1年間の変化を表す。図6の結果をみると、変化パターンは驚くほど類似している。どの項目でも最も大きなグループは「変化なし」である。悪い方向で変化したのが良い方向で変化したのに比べ明らかに大きい項目は、「楽しい気分であった」と「10年後の暮らし向き」の2つである。

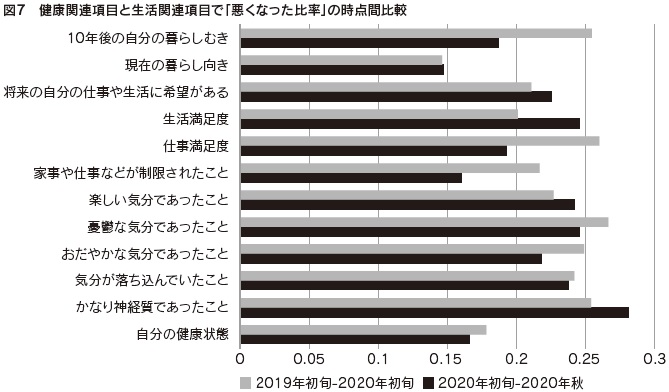

図7は、図5と図6の「悪くなった比率」のみを取り出して、2つの時点間変化を比較したものである。薄い色の棒が「2019年初旬から2020年初旬」にかけての変化、濃い色の棒が「2020年初旬から2020年秋」のコロナ禍を経た時期の変化である。新型コロナウイルスの感染症が拡大する以前には、「10年後の暮らし向き」「仕事満足度」「健康により家事や仕事などが制限されたこと」の項目で、「悪くなった比率」が相対的に高い。コロナ禍を経験した後には、「生活満足度」と「かなり神経質であったこと」の項目が相対的に高い。しかし、全体的な傾向から言うとコロナ禍で健康と生活に関わる状況が大きく損なわれたと結論することはできない。少なくともこれらの調査項目に関しては言えば、変化は限られている。新型コロナウイルスの感染症が拡大する以前から、健康と生活に関連して悪い方向に変化している人々が2割程度存在していたことがわかる。コロナ禍を経た2020年秋頃にも、ほぼ同様の比率の人々が悪化を経験している。但し注意しなければならないのは、特別調査が実施されたのは、第1回の緊急事態宣言を経て、状況がある程度落ち着き小康状態であった2020年9月から10月にかけての時期であったことである。もしかすると緊急事態宣言下では、健康状態と生活環境が悪化した状況にあった人がより多く存在した可能性は否定できない。残念ながら本調査からはこの点については明らかにすることはできない。

(石田 浩)

3.コロナ禍における社会的孤立

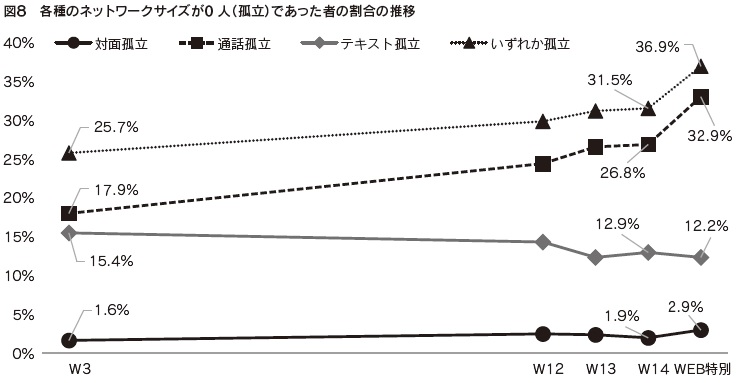

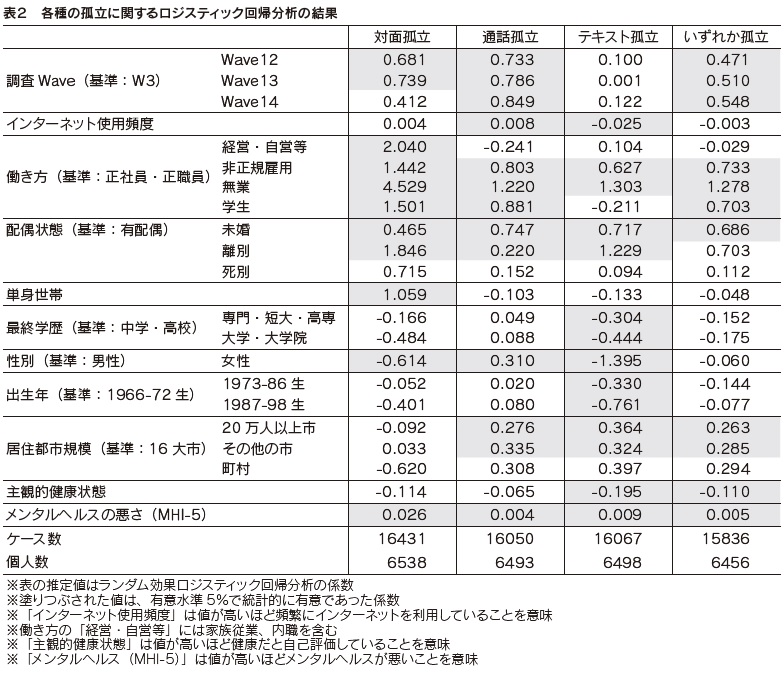

ネットワークサイズについてはじめて尋ねた2009年(W3)では、対面孤立は1.6%、通話孤立は15.4%、テキスト孤立は17.9%、「いずれか孤立」は25.7%という結果であった。対面で誰とも接触しないという状況が稀であることがわかる。通話やテキストメッセージをやり取りする相手がいないという状況は対面の場合よりも生じやすいが、それでも多くの人にあてはまるわけではない。これら3種の孤立のうち、いずれかにあてはまるのは約4分の1となっている。 その後、孤立の状況はどのように推移してゆくだろうか。2020年1-3月(Wave 14)までにかけて、対面孤立の割合は概ね平坦に推移している。一方、通話孤立の割合は増加、テキスト孤立の割合は減少傾向にあることが折れ線グラフから読み取れる。両者の反対の傾向は、2000年代以降のスマートフォンとSNSの普及を反映したものと思われる。通話が相手の時間を拘束する一方、テキストメッセージのやり取りは時間帯を問わず可能である。利便性の違いにより通話からテキストへとコミュニケーションの仕方が移ったことが理由の一つと考えられる。「いずれか孤立」の割合がゆるやかな上昇傾向にあるのは、最もパーセンテージの大きな通話孤立の推移を反映していることが主要な理由である。 それでは、コロナ禍の前後で孤立状態はどのように変化したのだろうか。図8なかで注目すべきはWave 14とWEB特別調査のあいだの変化である。WEB特別調査が実施された2020年9月から10月は緊急事態宣言の発令下にはなかったが、引き続き外出自粛が推奨されていた期間ではある。外出自粛の影響が生じているとすれば、孤立割合はWave 14から上昇していると予想できる。 対面孤立 の割合は2.9%となっており、Wave 14からは1%ポイントの上昇である。この差は、孤立割合の水準を考慮すると無視できない。Wave 14とWEB特別調査のあいだでの1%ポイントの差は有意水準5%で統計的に有意である。孤立割合の比をとると、Wave 14からWEB特別調査にかけて孤立割合は1.5倍に増加している。対面での接触機会が失われたことが、JLPSのデータからも確認できたといえる。 割合の差という点で最も顕著なのは通話孤立についてである。Wave 14からWEB特別調査にかけて、通話孤立の割合は26.8%から32.9%という6ポイントの上昇がみられる。この差は有意水準5%で統計的に有意である。また、割合の比をとると1.2倍になっている。WEB特別調査では質問の文言にビデオ通話を加えており、オンライン通話のサービスが人びとの接触機会を維持していたのであれば、孤立割合の変化はより小さかったはずであろう。しかし、集計結果はそのような想定に反したものとなっている。通話孤立の割合の上昇理由についてはさらなる検討が必要だが、外出の機会が持ちづらい生活状況が背景として考えられるのかもしれない。電話やビデオ通話は何らかの用件があって生じることが多いはずである。誰かと話す、話題を共有するような用件がなければ、通話の道具があったとしてもコミュニケーションは生じようがない。この点は、生活行動の変化との関わりで検証を進めることができるだろう。 メール・テキストメッセージのやり取りをする相手に関しては、Wave 14からWEB特別調査にかけて孤立割合が減少しているが、統計的には有意な差ではなく誤差の範疇だといえる。「いずれか孤立」の割合は5.4%ポイント上昇しているが、これは主に通話孤立の割合の変化によるものといえる。 以上の結果は、対面、あるいは通話といった、他者と一定の時間を共有しながらコミュニケーションをとるようなネットワークに関して、コロナ禍で孤立を経験する者が増加した可能性を示唆している。それでは、コロナ禍での孤立の増加は人びとのあいだで共通に生じた現象なのだろうか。それとも、孤立を経験しやすくなった人とそうではない人がいるのだろうか。以下では社会的孤立の経験に関する異質性を検証するが、それに先立ちどのような人びとが孤立を経験しやすいのかを確認しておこう。 (5)孤立リスクの背景 ここでは、Wave 3からWave 14までのデータを用いて、どのような人が孤立を経験しやすいのかを検討する。WEB特別調査データを含めなかったのは、人びとのより定常的な孤立リスクの要因を検討したいためである。特別調査データを含めることで、コロナ禍という特殊な状況の影響が少なからず反映される。後述の分析では元々孤立しやすかった人とそうでない人のあいだで孤立経験のしやすさの推移を比較する。この、「元々孤立しやすいか」という側面について、コロナ禍の影響が混ざってしまうことを避けるため、特別調査データは分析に含めなかった。 分析では、性別、出生年、働き方、学歴、調査時の居住都市規模、配偶状態、単身世帯か否か、仕事以外でのインターネットの利用頻度、健康状態、メンタルヘルスの悪さ、および調査Waveの情報を用いて、対面、通話、テキスト、「いずれか」の4種について孤立しているか否かを説明するランダム効果ロジスティック回帰分析を用いた3。その結果は表2の通りである。

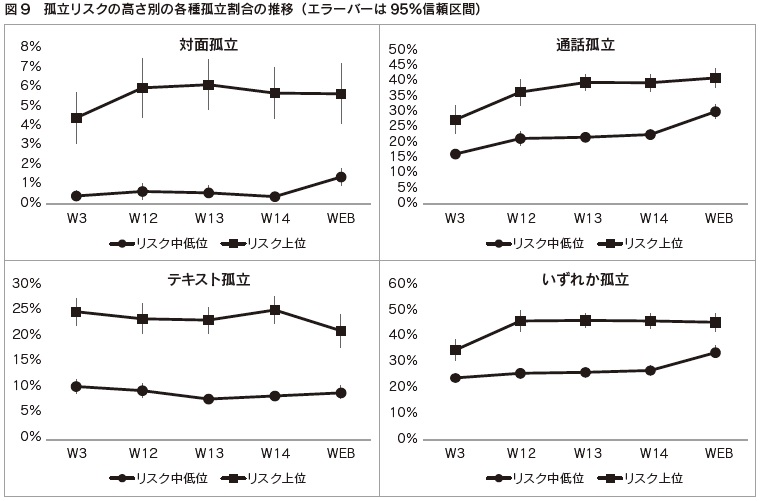

対面孤立と関連しているのは、働き方、配偶状態、単身世帯か否か、性別、そしてメンタルヘルスの悪さである。働き方については、正社員・正職員以外の状態すべてでプラスに有意な回帰係数が得られており、対面ネットワークからの孤立が生じやすいことを意味している。配偶状態については未婚者、離別者は有配偶者と比べて孤立が生じやすく、単身世帯でも孤立が生じやすい。JLPSでのネットワークサイズの質問では家族も含めた接触人数を尋ねているため、同居家族がいる状況で孤立が生じにくいことは不自然ではない。性別については、女性の方が孤立は生じにくい。そのメカニズムはさまざまであろうが、同じJLPSを用いて友人不在リスクを分析した研究では女性の方が友人のいない状態にはなりにくく(石田 2020)、海外の研究でも女性の方がネットワークを維持しやすいことが報告されている(Kalmijn 2012)。メンタルヘルスについては、悪い状態であると孤立が生じやすい。因果の向きの問題は残るが、メンタルヘルスと孤立の関連を検討する先行研究と整合的な結果である。 通話孤立と関連しているのは、インターネット使用頻度、働き方、配偶状態、性別、居住都市規模、そしてメンタルヘルスである。インターネット使用頻度が多いほど孤立が生じやすいという結果は、そのような人は通話よりもSNSを活用していることを反映していると思われる(テキスト孤立の結果から)。働き方については非正規雇用、無業、学生で孤立が生じやすい。配偶状態については対面孤立の分析と同様の結果となっている。性別については、女性の方がより孤立しやすいという結果であった。居住都市規模については、より小規模の都市で孤立が生じやすく、メンタルヘルスについては対面孤立と同様に悪い状態であると孤立が生じやすい。 テキスト孤立と関連するのは、インターネット使用頻度、働き方、配偶状態、最終学歴、性別、出生年、居住都市規模、主観的健康状態、そしてメンタルヘルスの悪さである。インターネット使用頻度については、通話孤立とは逆にSNSの利用頻度の多さを反映したものと思われる。働き方については、非正規雇用と無業で孤立が生じやすい。配偶状態については先の2つと同じ結果である。最終学歴については、学歴が高いほど孤立が生じにくいという結果である。性別については女性の方が孤立しづらい。出生年については、より若い世代ほど孤立が生じにくい。学歴の結果と合わせて解釈すると、いわゆる「デジタル・ネイティブ」と呼ばれる世代が全体的な高学歴化を同時に経験しており、SNSでのネットワークを維持しやすいことを反映しているものと思われる。主観的健康状態とメンタルヘルスについては、悪い状態であるほど孤立を経験しやすいという結果である。 さいごの「いずれか孤立」と関連するのは、ここまでみた3種の孤立に関する結果のうち、共通する要因が統計的に有意な結果として表れているように見える。働き方、配偶状態、居住地域、健康状態によって孤立の生じやすさが異なるという結果である。フルタイムの仕事をしていないこと、未婚者であること、小規模の地域に居住していること、そして健康状態が芳しくないことは、社会ネットワークを維持しづらいことと関連している。 (6)社会的孤立に対するコロナ禍の影響の異質性 ここまでみた、コロナ禍以前に孤立リスクが相対的に高かった層とそうではない層のあいだで、孤立経験のしやすさはどのように推移するのだろうか。ここでは、先程のロジスティック回帰分析からそれぞれの孤立経験の予測確率と、その個人内の平均を計算し、上位25%に含まれる人を孤立リスク上位層とみなした4。以下では、孤立リスク上位層と中低位層のあいだで各種の孤立割合の推移を比較する。 まず、図8さらに孤立リスクの高さで2群に描き分けた図9結果を検討しよう5。対面孤立についてみると、コロナ禍以前と比べて孤立割合が上昇しているのは、元々は孤立リスクが高くなかった中低位層においてである。孤立リスク上位層の孤立割合は中低位層より一貫して高いが、コロナ禍前後で変化は生じていない。

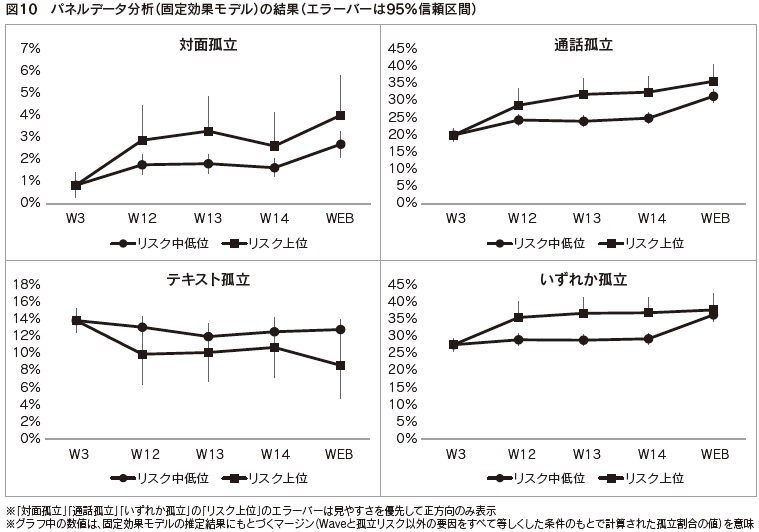

通話孤立についても、対面孤立の結果と同様に孤立割合が上昇しているのは元々孤立リスクが高くはない層においてである。孤立リスク上位層においても孤立割合は若干増加しているように見えるが、エラーバーの重なりからは有意な変化であるとはいえない。テキスト孤立については、2群のあいだで変化の仕方に明確な違いは認められない。「いずれか孤立」いついては、おそらく対面、通話孤立の結果を反映して、孤立リスク中低位層における孤立割合がコロナ禍で上昇している。 以上の結果がコロナ禍において生じたものであるとより強く主張するためには、この間同時に変化する別の要因の影響もコントロールできることが望ましい。そこで、(線形の)固定効果モデルと呼ばれるパネルデータ分析の手法を用いる。パネル調査期間で変わらない個人間の異質性や、個人内で変わりうる観察可能な要因の影響を除いたうえで、なお孤立リスクの上位層と中低位層のあいだで孤立割合の変化の仕方に違いが存在するのかを検証する。その結果が図10である。図8では全体的な調査Wave間での孤立割合の変化を見ていたが、固定効果モデルでは調査Waveとコロナ禍以前の平均的な孤立リスクの高低の交互作用効果を考慮することで、調査Wave間での変化が2群のあいだで異なるのかを検証できる6。

固定効果モデルでは、個人間の平均の差異は統制されるため、基準の時点となっているWave 3における孤立割合は2群のあいだで等しくなる。そのため、注目すべきは孤立割合そのものというより、その変化の仕方である。 対面、通話孤立については、図9同様にリスク中低位層においてコロナ禍で孤立割合が有意に上昇している。リスク上位層についても割合が上昇しているようにみえるが、エラーバーの重なりを考慮すると統計的に有意な変化だとはいえない。テキスト孤立については、種々の要因をコントロールした後ではリスク中低位層、上位層のあいだで孤立経験の変化の仕方に統計的に有意な違いはみられない。さいごに、「いずれか孤立」については対面、通話孤立と同様にリスク中低位層でコロナ禍にかけて孤立経験割合が有意に上昇しているという結果となった。 (7)小括 本節では、日本でCOVID-19による外出自粛の影響で人びとの接触、交流機会が減るなかで、社会的孤立のリスクがコロナ禍以前と比較してどのような人びとのあいだで、どのように変化したのかを検証した。対面、あるいは通話によって接触する人間関係からの孤立は、コロナ禍でより生じやすくなっていることが明らかとなった。一方、テキストメッセージのやり取りによるネットワークからの孤立に対して、コロナ禍の影響は確認されなかった。 このような傾向がどのような人びとにより顕著に現れているのかを探るため、本研究ではコロナ禍以前に孤立リスクが高かった上位層と、リスクの低い中低位層のあいだで孤立経験割合の推移を比較した。もともと孤立リスクが高いのは、総じて正社員・正職員(いわゆる正規雇用)以外の人びとや未婚者、比較的小さな規模の都市に住んでいる人びと、そして健康状態の悪い人びとであった。一方、コロナ禍にかけての孤立経験割合の変化をみると、孤立がより生じやすかったのは孤立リスクがもともと低い中低位層においてであった。上位層についてはコロナ禍前後でほぼ一定に孤立経験割合が高く推移し、中低位層の孤立経験割合が上位層の水準に近づいたという結果であった。 以上をまとめると、コロナ禍以前と比べて、社会的孤立の経験がもともとリスクの相対的に低い層でも生じやすくなったということになる。言い換えれば、日本の若年・壮年者全体で孤立リスクが高まったともいえる。孤立が平均的には人びとのウェルビーイングに悪影響を及ぼすことを踏まえると、多数派である孤立リスクの低い層で社会的孤立が生じやすくなったことは、社会全体のウェルビーイングの悪化につながる。JLPSは今後も調査を継続するが、孤立の状況が今後改善するのか、また他の生活の側面とどのように関連してゆくのかを検証することで、コロナ禍における社会的孤立の問題の理解を深めることができるようになるだろう。 2このような定義の場合、あるネットワークについては孤立していても、別のネットワークでは孤立していないという状況も生じうる。したがって、本研究でみているのは最も深刻な社会的孤立ではなく、そこに至る可能性が一定程度存在する状態としての孤立だということになる。 3同一対象者について最大4時点の情報が入れ子状になったデータ構造であるため、通常のロジスティック回帰分析では誤差の独立性を満たさない。また、分析では調査時居住都道府県のダミー変数も含めているが、解釈をおこなわないため結果は割愛している。 4対面孤立のリスク上位層、中低位層の予測確率はそれぞれ5.6%、5.4%。通話孤立については37.3%、21.1%、テキスト孤立については23.1%、8.9%、「いずれか孤立」については42.3%、26.7%であった。すべての種類の孤立について、上位層、中低位層のあいだの予測確率は有意水準5%で有意な差を示している。 5ここでも、対象者のパネルからの脱落を補正するウェイトを用いた集計結果を示している。 6このほか、固定効果モデルには時間経過に伴い変化する要因として、働き方、配偶状態、単身世帯か否か、居住とし規模、健康状態、メンタルヘルス、インターネット使?頻度、居住都道府県ダミーの諸変数を含めている。 文献 ○ Fiori, Katherine L., Toni C. Antonucci, and Hiroko Akiyama, 2008, “Profiles of Social Relations among Older Adults: A Cross-Cultural Approach,” Ageing and Society, 28(2): 203.31. ○石田賢示, 2020,「社会的孤立を生み出す2 段階の格差――友人関係の獲得と喪失の課程に着目して」石田浩・ 有田伸・ 藤原翔編『人生の歩みを追跡する――東大社研パネル調査でみる現代日本社会』勁草書房, 129-148. ○石田光規, 2018,『孤立不安社会――つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖』勁草書房. ○ Kalmijn, Matthijs, 2012, “Longitudinal Analyses of the Effects of Age, Marriage, and Parenthood on Social Contacts and Support,” Advances in Life Course Research, 17(4): 177.90. ○ Sugaya, Nagisa, Tetsuya Yamamoto, Naho Suzuki, and Chigusa Uchiumi, 2021, “Social Isolation and Its Psychosocial Factors in Mild Lockdown for the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Survey of the Japanese Population.” BMJ Open,11(7):1.11. ○ Teater, Barbra, Jill M. Chonody, and Katrina Hannan, 2021, “Meeting Social Needs and Loneliness in a Time of Social Distancing under COVID-19: A Comparison among Young, Middle, and Older Adults.” Journal of Human Behavior in the Social Environment 00(00):1.17. ○ Williams, Simon N., Christopher J. Armitage, Tova Tampe, and Kimberly Dienes. 2020. “Public Perceptions and Experiences of Social Distancing and Social Isolation during the COVID-19 Pandemic: A UK-Based Focus Group Study.” BMJ Open 10(7):1.8. ○ Wilson, William J., 1987, The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy (2nd edition), Chicago: University of Chicago Press. (石田 賢示) |