|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2020」と 「2020ウェブ特別調査」からわかるコロナ禍の生活・意識と離家(後編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

要約

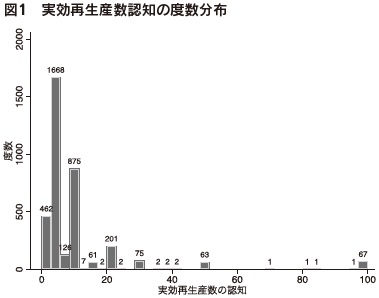

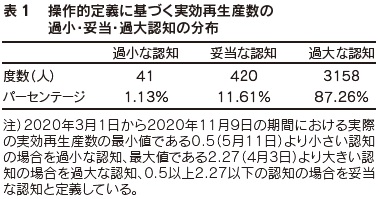

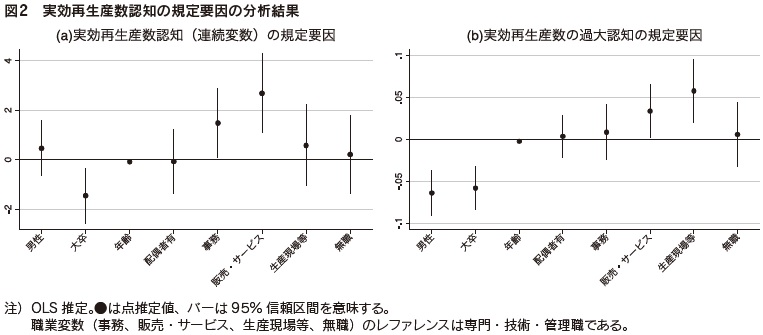

次に、実効再生産数のリスク認知を様々な属性に回帰した分析をおこなう。アウトカム変数は、(1)実効再生産数の認知を連続変数としてそのまま用いたもの、(2)2.27より大きな値を過大認知としたもの(2.27以下を非過大認知とする)、の2種類を用いる。予測変数としては、年齢、性別、学歴、婚姻状況、職業を用いる。(1)と(2)の分析結果をそれぞれ図2、3で示している。図2(a)の実効再生産数認知を連続変数としてアウトカムとして用いた場合には、大卒は非大卒に比べて実効再生産数を低く見積もり、年齢が高い人は低い人に比べて実効再生産数を低く見積もり、事務職と販売・サービス職は専門・管理・技術職に比べて実効再生産数を高く見積もる傾向が確認できる。図2(b)の実効再生産数の過大認知をアウトカムとして用いた場合には、男性は女性に比べて、大卒は非大卒に比べて過大認知をしない傾向、年齢が高い人は低い人に比べて過大認知をしない傾向、販売・サービス職と生産現場等の職業は専門・管理・技術職に比べて実効再生産数を過大に認知する傾向を確認できる。以上から、実効再生産数の見積もりは、性別、学歴、職業と関連があることが明らかとなった。職業との関連については、リモートワークが困難な場合が多い販売・サービスや生産現場職で過大認知の傾向があることから、実際に人と接触するなど感染リスクにさらされることがリスク認知を高めている可能性もあるだろう。

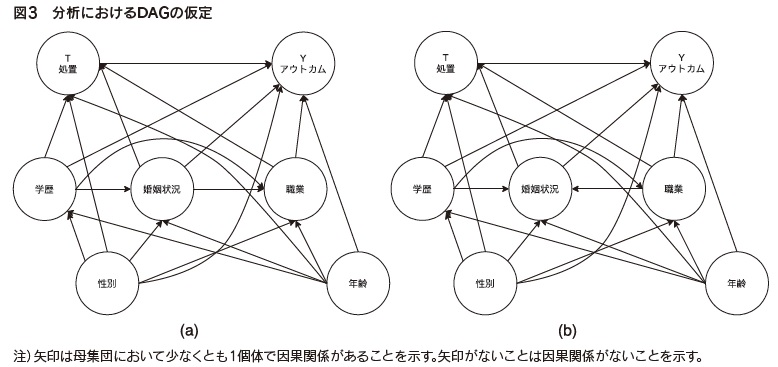

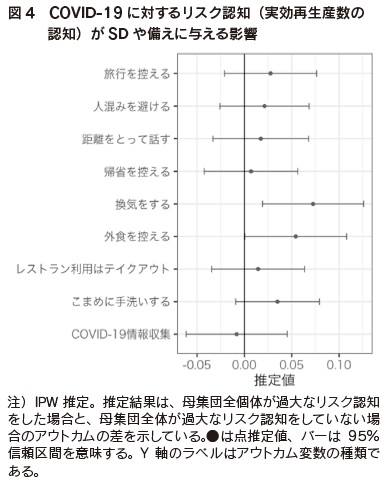

(4)COVID-19に対するリスク認知がSDや備えに与える影響 これまでに、COVID-19に対するリスク認知(実効再生産数の認知)の分布および規定要因を確認した。次に、COVID-19に対するリスク認知(実効再生産数の認知)がSDやCOVID-19に対する備えにどのような影響を与えるのかを確認する。先述の通り、英米データを用いたAkesson et al.(2020)は、COVID-19のリスクを過大に見積もる人がSDをとらないという「宿命的効果」を指摘している。本稿では、日本のデータを用いることで、このような「宿命的効果」が観察されるのか、それとも別様な関連が観察されるのかを明らかにする。Akesson et al.(2020)ではCOVID-19に対する過大なリスク認知を議論の遡上にあげているため、ここでは、先述の分析で用いた2.27より大きな値を過大認知とする変数を処置変数として用いる。先の分析結果を踏まえて、図3のような有向非巡回グラフ(Directed Acyclic Graph: DAG)を仮定する。図3の(a)と(b)は、婚姻状況と職業の因果関係が異なる。しかしながら、図3(a)、(b)のいずれの場合でも、年齢、性別、学歴、就業、婚姻状況、職業を条件づけることで処置変数とアウトカムの潜在的結果変数(Potential Outcome: PO)の間に条件付き独立が成立するため、実効再生産数の過大認知がアウトカム変数に与える因果効果を識別できる6。本稿では、処置変数と交絡因子の間のモデリングを通じて、逆確率重み付け(InverseProbability Weighting: IPW)推定をおこなう。IPWを推定する際に用いる共変量は、先述の年齢、性別、学歴、就業、婚姻状況、職業である(図3)。IPW推定量とは、母集団全体が過大認知をした場合と非過大認知をした場合のPOの差で表すことができる。したがって、IPW推定で得ようとしているのは集団全体の平均処置効果(Marginal Average Treatment Effect)である。アウトカム変数は、SDやCOVID-19に対する備えの変数を用いる。具体的には、「あなたが、新型コロナウィルス感染症について備えていることや、心がけていることはありますか」という質問に対して、複数の回答選択肢が示されている。選択肢としては、「新型コロナウィルス感染症に関する情報を意識して集めている」「人と直接会うときには一定の距離(2メートルなど)をとって話をするようにしている」「不特定多数の人が集まる場所にはできるだけ行かないようにしている」「外食をできるだけ控えるようにしている」「レストランなどを利用するときは、テイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(出前)を利用するようにしている」「実家への帰省を控えるようにしている」「遠出の旅行は控えるようにしている」「できるだけ換気をおこなうようにしている」等が与えられている。 IPW分析によって推定した集団全体の平均処置効果を図4に示した。図4からは、実効再生産数の過大な認知が、SDやCOVID-19の備えを抑制させるという傾向は確認できない。この結果は、実効再生産数の過大な認知がSDやCOVID-19の備えを抑制するという「宿命的効果」を指摘するAkesson et al.(2020)とは異なる。むしろ、図4の結果は、実効再生産数の過大な認知は、「換気をする」「外食を控える」といった一部にアウトカムにおいて、SDやCOVID-19の備えを促進する傾向を明らかにしている。すなわち、図3のDAGを受け入れる限りにおいては、日本では英米と異なり、COVID-19に対する過大なリスク認知(実効再生産数の過大な認知)は、平均的に「換気をする」「外食を控える」ことを促進する。

(5)おわりに 本稿では、コロナ禍に関する生活経験等の項目を尋ねている東大社研パネルウェブ特別調査を用いて、(1)COVID-19に対するリスク認知が人々の属性でどのように異なるのか、(2)COVID-19に対するリスク認知がCOVID-19に対する備えや日常の行動にどのような影響を与えるのか、の2点について明らかにすることを試みた。(1)の点について明らかになったことは2点である。第1に、多くの人(約87%)が実効再生産数(COVID-19に対するリスク認知)を過大に認知する傾向がある。第2に、実効再生産数の過大な認知は様々な属性に規定されている。具体的には、男性は女性に比べて、大卒は非大卒に比べて過大認知をしない傾向、年齢が高い人は低い人に比べて過大認知をしない傾向、販売・サービス職と生産現場等の職業は専門・管理・技術職に比べて実効再生産数を過大に認知する傾向がある。(2)の点については、以下の点が明らかとなった。すなわち、Akesson et al.(2020)が指摘する、実効再生産数の過大な認知がSDやCOVID-19の備えを抑制するという「宿命的効果」は確認できない。むしろ、実効再生産数の過大な認知は一部のSDや備え行動を促進する。国や社会が異なれば、様々なコンテクストが異なるため、リスクに対する認知やそれに伴う行動も異なると考えられる。繰り返しになるが、本稿の分析結果は図3のDAGを仮定した場合に限る7。 Akesson et al.(2020)が指摘するように、リスク認知と行動に関する研究は、政策立案者が危機に直面した際に、どのようにして人々を動員するべきかについて知見を提供する。コロナ禍では、行動変容を目的として様々な施作がメッセージが発信された。人々がリスクをどのように見積もり、そうした見積もりに応じてどのような行動をとるのかを明らかにすることは、危機に対応する際の基礎的資料となるだろう。 2この考え方の前提には、SD行動がCOVID-19感染確率を低くするという信念がある。 3「合理的」という用語は様々な意味として用いられているが、Akesson et al.(2020)らは「個人の信念にそった行動をしている」という意味で「合理的」という用語を用いている。 4経営者・役員、社員・正職員、自営業主、自由業者、家族従業者を典型雇用とし、パート・アルバイト・契約・臨時・嘱託、派遣社員、請負社員、内職、その他を非典型雇用とした。 5実効再生数については、以下のサイト(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)よりダウンロードした。算出の方法は、(直近7日間の新規陽性者数/その前7日間の新規陽性者数)^(平均世代時間/報告間隔)」である。ただし平均世代時間は5日、報告間隔は7日と仮定している。モデル推定のスクリプト等は以下のサイト(https://github.com/contactmodel/COVID19-Japan-Reff)を参照している。 6DAGを用いた識別の条件についてはPearl(2009)を参照されたい。もちろん、仮定しているDAGが間違っているようであれば、当然ながら効果は識別できないが、ここでは図3のDAGを前提として議論を進める。 7また因果推論の細かい話をすれば、本稿の分析設定がSUTVA(Stable Unit Treatment ValueAssumption)の仮定を満たしているかについては疑問も残る。SUTVAの第1仮定は、ある個体の処置状態に対応したPOは他の個体の処置状態に依存しないという仮定であるが、本分析の処置である「実効再生産数の過大な認知」に対応するPOは他者の認知状況に依存する可能性かあるからである。本稿では、SUTVAを仮定していることを改めて記しておく。 文献 ○ Akesson, Jesper and Sam Ashworth-Hayes., Robert W. Hahn., Robert Metcalfe., and Itzhak Rasooly. 2020. “Fatalism, Beliefs, and Behaviors During the Covid-19 Pandemic.” NBER Working Paper No. w27245. ○ Greenstone, Michael., and Vishan Nigam. 2020. “Does Social Distancing Matter?” University of Chicago Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-26. ○ Kikuchi, Shinnosuke., Sagiri Kitao., and Minamo Mikoshiba. 2021. “Who Suffers from the COVID-19 Shocks? Labor Market Heterogeneity and Welfare Consequences in Japan.” Journal of the Japanese and International Economies 59(Online First). ○ Pearl, Judea. 2009. Causality: Models, Reasoning and Inference 2nd Edition. Cambridge University Press. ○ Slovic, Paul. 2000. The Perception of Risk. Routledge. (大久保 将貴)

5.リフレッシュサンプルにおける離家経験・再同居経験の状況

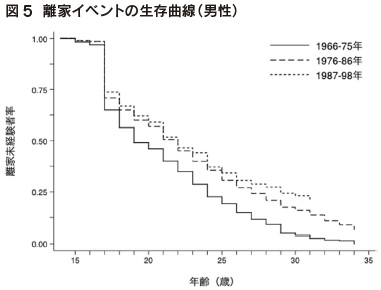

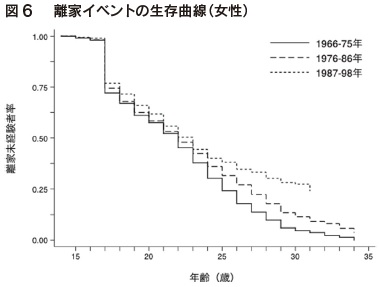

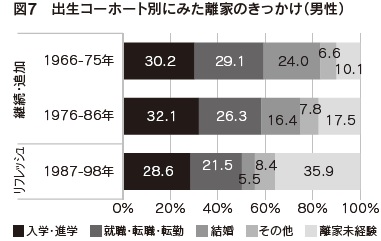

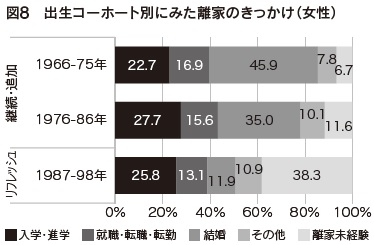

図5の男性の結果をみると、若い出生コーホートほど離家経験率が低く、より遅くに離家を経験していることがわかる。とくに1966-75年出生コーホートと1976-86年出生コーホートの間で大きな差が生じており、1987-98年出生コーホートではそこからさらに離家経験率の低下が進行したことが読み取れる。 特徴的な点を挙げると、18歳で離家を経験する者が多いという点はいずれのコーホートでも共通しているものの、1966-75年出生コーホートでは4割近くが18歳で離家を経験しているのに対し、1987-98年出生コーホートでは3割に満たない。また、25歳頃を境に1976-86年出生コーホートと1987-98年出生コーホートの間にも離家経験率に差がみられ始め、1987-98年出生コーホートでは20代後半以降の離家が起こりにくくなっている10。 1987-98年出生コーホートにおいて、18歳時点での離家の多くは進学をきっかけとした離家である。前のコーホートに比べて高等教育機関への進学率は上昇しているため、就職による離家が抑制される一方で進学による離家が促進されることが予測されるが、それにもかかわらず、18歳時の離家経験率が低下しているということは、進学時に離家をしない者が増加している可能性が示唆される。 25歳以降の離家の多くは結婚をきっかけとした離家であり、その期間の離家経験率が低下しているということであれば、前のコーホートよりも未婚化・晩婚化の影響が顕著にあらわれているといえるだろう。 次に、図6の女性の結果についてみてみよう。女性においても、若いコーホートほど一貫して離家経験率が低くなっているが、女性では、1987-98年出生コーホートと前の2つのコーホートとの差が男性よりも明確にあらわれている。 まず、18~22歳頃までの離家経験率が、1987-98年出生コーホートでは前の2つのコーホートに比べて低下している。また、25歳以降の離家経験率も、1987-98年出生コーホートでは顕著に低くなっている。前の2つのコーホートでは、30歳時点で8~9割が離家を経験しているのに対し、1987-98年出生コーホートでは7割程度にとどまる。 18~22歳頃までの離家経験率の低下の背景には、女性の4年制大学への進学率の上昇があるだろう。男性と同様に、進学率の上昇とともにこの時期の離家経験率が低下しているということは、進学時に離家しない傾向が女性においてもみられると推測できる。 25歳以降の離家経験率の低下は、未婚化・晩婚化の進行を反映していると考えられる。男性よりも女性において、未婚化・晩婚化の影響が明確にあらわれている理由には、男性は進学や就職、女性は結婚による離家が多いという離家のきっかけにおけるジェンダー差が挙げられる(福田 2003; 鈴木 2016; 林 2018, 2021)。 (3)離家理由の分布 ここまで、男女ともに若い世代で離家経験率が低下していることが明らかになった。では、離家のきっかけには世代による違いがみられるだろうか。 JLPSでは、初めて親と離れたときのきっかけを「1. 入学・進学」「2. 就職・転職・転勤」「3.結婚」「4. その他」の4つの選択肢から尋ねている。図7・図8は、その分布を出生コーホート別に示したものである。最も若い1987-98年出生コーホートに、まだ離家を経験していない者が多いことから、離家未経験者も含めた割合を示している。

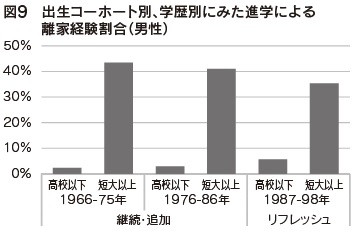

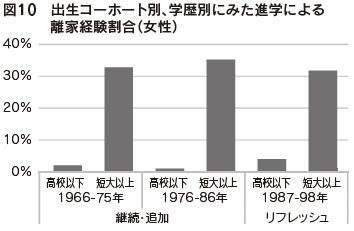

図7の男性の結果をみると、「入学・進学」による離家の割合は、どの世代でも一貫して3割程度を占めていることがわかる。最も若い1987-98年出生コーホートの調査時の年齢は22~32歳であり、これから入学・進学を経験する者は少ないことが見込まれるため、「入学・進学」による離家の割合は今後大きく変化しないと考えられる。高等教育進学率が上昇しているにもかかわらず、進学をきっかけとした離家の割合に変化がないことから、前項で述べた進学時に親元にとどまる傾向がここでも示唆されている。 「就職・転職・転勤」による離家の割合は、1987-98年出生コーホートでやや減少しているが、これから離家する者の多くが就職または結婚をきっかけとした離家であると想定すると、前のコーホートと比べて大きな違いはみられなくなることが予想される。 「結婚」による離家の割合は、若いコーホートになるほど減少しており、1966-75年出生コーホートから順に、24.0%→16.4%→5.5%となっている。1987-98年出生コーホートでは調査時の回答者の年齢が20代から30代前半であることをふまえると、今後割合は上昇する見込みがあるものの、現時点では「その他」のきっかけよりも少ない割合となっている。 図8の女性の結果についても、概ね男性と同様の傾向が確認できる。「入学・進学」をきっかけとした離家はどの世代でも25%前後で推移しており、大きな変化はみられない。女性においても、より若い世代で進学時に親元にとどまる傾向が強くなっている可能性が指摘できる。 「就職・転職・転勤」による離家は、1987-98年出生コーホートにおいて、すでに前の2つのコーホートに近い水準に至っている。これから離家する者の多くが就職や結婚によって離家すると推測されること、また、結婚による離家が減少傾向にあることをふまえると、前の世代よりも就職による離家の割合が高くなる可能性もあるだろう。 「結婚」による離家は、男性と同様、若いコーホートになるほど減少している。1966-75年出生コーホートから順に、45.9%→35.0%→11.9%となっており、1987-98年出生コーホートではこれから結婚による離家を経験する者が多いことを想定しても、減少傾向にあることは否めない。 (4)高等教育進学者の進学による離家割合の推移 ここまでの分析から、リフレッシュサンプルの世代について、男女ともに、進学時に離家をしない者が増加している可能性があること、結婚による離家が減少する見込みであることが指摘できる。 そこで、前者の進学時に離家をしない者の増加に関して追加の分析をおこなった。図9・図10には、出生コーホート別・学歴別に、進学による離家を経験した者の割合を示している11。図9の男性の結果をみると、若い世代になるにつれて、短大以上進学者の進学による離家の経験率が低下しており、1966-75年出生コーホートから順に43.5%→41.0%→35.4%という結果が得られている。一方、図10の女性の結果からは、世代による違いはほとんどみられず、いずれも35%前後で推移している。

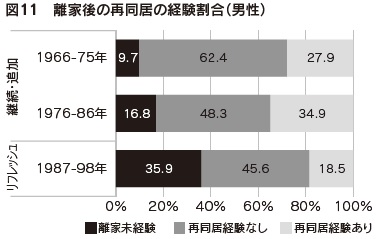

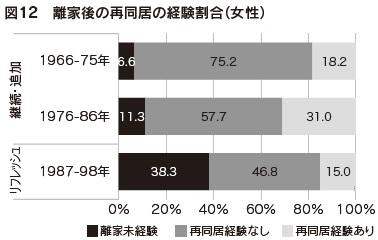

これらの結果からは、少なくとも男性においては、より若い世代、とりわけリフレッシュサンプルの世代(1987-98年出生コーホート)では、高等教育機関への進学時に離家をせず親元にとどまる傾向にあるといえそうである。 (5)離家後の再同居の経験割合の比較 最後に、離家後の親との再同居の経験割合について分析をおこなった。ここでは、離家経験のある者のうち、離家後に親と同居したことがある場合は「再同居経験あり」、一度も親と同居していない場合は「再同居経験なし」とした12。厳密な再同居の経験割合を示すことは難しいものの、できる限り近い値を示すことで、現代の若者の実態に迫りたい。 図11の男性、図12の女性の結果をみると、1987-98年出生コーホートでは、男性で18.5%、女性で15.0%が再同居の経験がある。離家経験がある者の割合が男女ともにまだ6割程度であることをふまえると、再同居経験率が15.20%程度というのは、決して低くない水準といえるのではないだろうか。また、いずれの世代においても、女性よりも男性のほうが再同居の経験率が高い。日本では、同居や家の継承などの側面においては、娘よりも息子、次三男よりも長男が優先されるという父系的な傾向がある(施 2012)。再同居経験率が女性よりも男性で高いことの背景には、このような規範的意識も関係していると考えられる。

(6)小括 本節では、若者の離家経験と離家後の再同居経験について、リフレッシュサンプルの世代(1987-98年出生コーホート)においてどのような変化がみられるか分析をおこなった。その結果、リフレッシュサンプルの世代では、前の世代に比べて離家経験率の低下が進行していることが示された。 また、リフレッシュサンプルの世代の特徴として、とくに男性において、高等教育機関への進学時に離家せず親元にとどまる傾向が強くなっていることが明らかになった。若者の進学・就職時の地元定着傾向の高まりは、国立社会保障・人口問題研究所の「第7回人口移動調査」の分析からも明らかにされており(喜始 2015)、こうした傾向が離家の経験にも反映されていると考えられる。 さらに、男女ともに、結婚をきっかけとした離家が減少傾向にあることが見込まれ、その傾向は女性で顕著であった。この結果から、未婚化・晩婚化は現代の若年世代においても離家を遅らせる重要な要因となっていることが示唆される。日本では、男性は進学や就職、女性は結婚を機に離家する者が多いことが知られている(福田2003; 鈴木 2016; 林 2018, 2021)。したがって、未婚化により結婚という離家の機会が減少することで、とくに未婚女性にとって離家のハードルが高まっている可能性がある。 再同居の経験については、リフレッシュサンプルの世代では、男性で約20%、女性では15%がすでに再同居を経験していた。離家経験率が男女ともに6割程度であることをふまえると、この値は低いとはいえず、日本においても欧米と同様に離家後の再同居を経験する若者が増加している可能性が指摘できる。 8継続サンプル・追加サンプルはWave10時点での離家経験、リフレッシュサンプルはWave14 時点での離家経験である。継続サンプル・追加サンプルのうち、Wave11.14で新たに離家した人の情報は含まれていない。 915歳未満または35歳以上での離家イベントの発生率は極めて低く、また親からの自立過程での離家とは考えにくいため、観察期間は15歳から35歳までとした。 10ただし、1987-98年出生コーホートはWave14(2020年)調査時点で22.33歳であるため、23歳時点以降は、まだ当該年齢に達していない回答者も含まれている。したがって、このコーホートの23歳時点以降の離家経験率は、今後図5よりも高くなることが見込まれ、1976-86年出生コーホートとの差がみられなくなる可能性もある。 11学歴の変数は、「中学校」「高等学校」を「高校以下」、「専修学校(専門学校)」「短期大学・高等専門学校(5年制)」「大学」「大学院」を「短大以上」とした。 12JLPSでは再同居の経験について尋ねた質問項目はないため、調査への参加前に離家したケースの、初回調査より前の時点の再同居については把握できず、再同居の経験割合が過小に見積もられている可能性がある。とくに、上の世代になるほど初回調査時点での年齢が高くなり、離家した時点から初回調査時点までの期間が長くなる傾向にあるため、再同居の経験率が過小評価されている可能性が高くなる。 文献 ○福田節也,2003,「日本における離家要因の分析――離家タイミングの規定要因に関する考察」『人口学研究』33: 41-60. ○ Furstenberg, F. F., 2010, “On a New Schedule: Transitions to Adulthood and Family Change,” The Future of Children, 20(1): 67-87. ○林雄亮,2018,「戦後日本の離家現象――趨勢と離家理由に着目して」荒牧草平編『2015年SSM 調査報告書2 人口・家族』(2015 年 SSM 調査研究会),45-59. ○――――,2021,「現代日本の若年・壮年層の離家――ジェンダー差・世代差・出身背景の影響に着目して」東京大学社会科学研究所パネル調査プロジェクトディスカッションペーパーシリーズ No.145. ○ Shanahan, M. J., 2000, “Pathways to Adulthood in Changing Societies: Variability and Mechanisms in Life Course Perspective,” Annual Review of Sociology, 26(1): 667-92. ○施利平,2012,『戦後日本の親族関係――核家族化と双系化の検証』勁草書房. ○鈴木透,2007,「世帯形成の動向」『人口問題研究』63(4): 1-13. ○――――,2016,「世帯の形成と拡大」国立社会保障・人口問題研究所編『現代日本の世帯変動――第7回世帯動態調査(2014 年社会保障・人口問題基本調査)』,21- 26. ○喜始照宣,2015,「進学・就職に伴う地域間移動のパターンとその推移――第7回人口移動調査の分析による検討」労働政策研究・研修機構(JILPT)編『JILPT 資料シリーズ No.162 若者の地域移動――長期的動向とマッチングの変化』12-45. (俣野 美咲)

6.おわりに (石田 浩) |