|

■ 日本版総合的社会調査(JGSS)の25年

岩井 紀子・佐々木 尚之・宍戸 邦章(大阪商業大学JGSS研究センター)

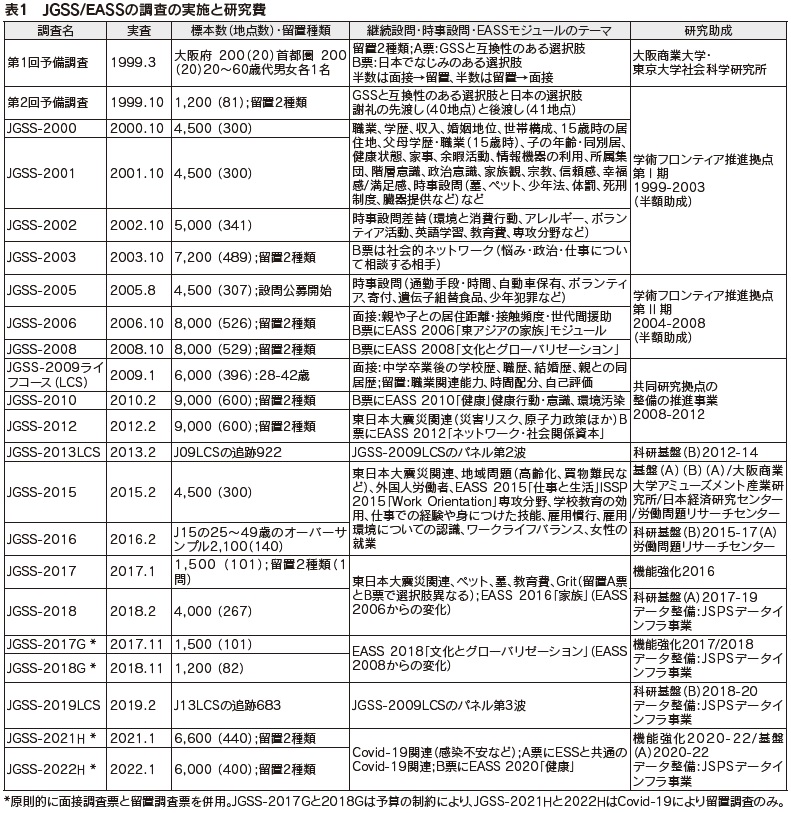

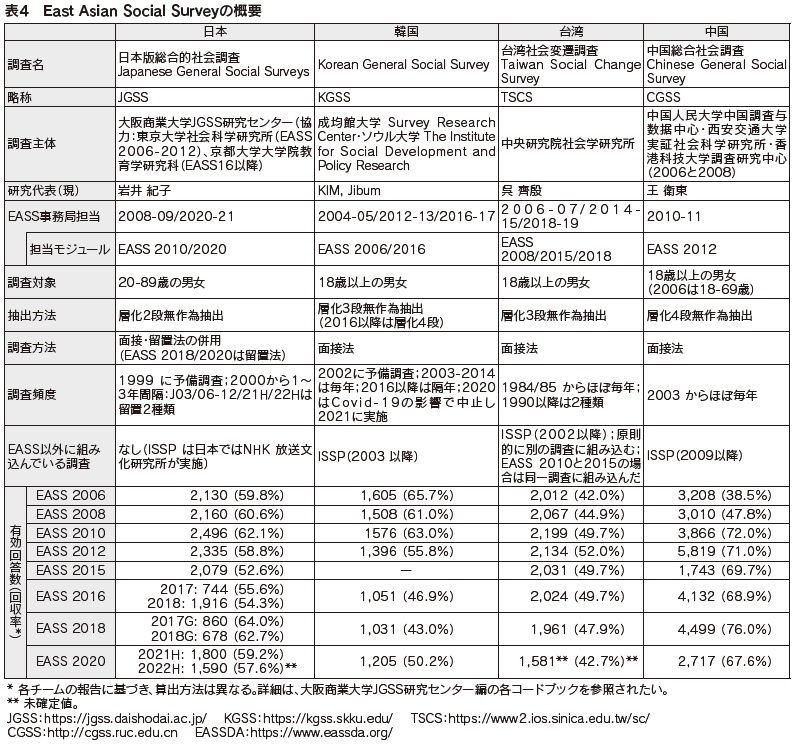

「日本版総合的社会調査(Japanese General Social Survey:JGSS)」は、大阪商業大学が1998年秋に開始した調査研究プロジェクトである。2022年秋には25周年目を迎える。本稿では、JGSSプロジェクトならびに「JGSS国際シンポジウム2003」を契機として、韓国・中国・台湾の研究チームと立ち上げた「東アジア社会調査(East Asian Social Survey:EASS)」プロジェクトについて紹介する。プロジェクトの目的、19回の全国調査の実施時期・標本数/抽出地点数・テーマ・回収率、調査対象者への謝礼の内容と渡すタイミング、研究費の調達、EASS調査の概要、JGSSに組み込まれている設問数(継続・復活・新規・EASS関係)と変数の数の変遷、調査員の訪問日時と欠票状況の記録、データの公開状況/公開先、JGSS公開データがどのように利用されているかを紹介する。その中で、国際比較が可能で大規模な全国調査を継続的に実施して得られる成果と直面する困難について述べる。

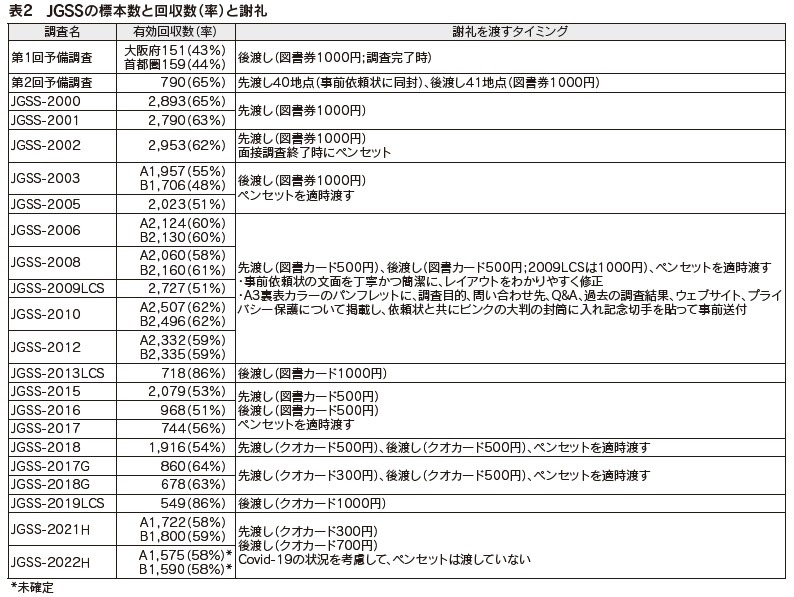

3.調査方法の工夫 ①面接法と留置法を併用(順序は状況次第) GSSは平均90分を要する面接調査であるが、日本の調査環境を考慮して、面接法と留置法を併用し、各20分程度に抑えた。第1回予備調査でsplit-ballot法で面接と留置の実施順序をテストして、調査員の状況判断に任せることにした。 ②GSSとの互換性と日本独自のスケール 第1回と第2回予備調査では、留置調査票を2種類用意して、スケールや選択肢としてGSSと互換性のあるものを用いるか(中間値含む5点尺度;「強く賛成」から始まる選択肢など)、日本でなじみのあるものを用いるか(4点尺度;「賛成」から始めて「どちらかといえば」を含む)をテストした。幸福感、満足度や健康状態など中間値を必要とするものは5点尺度、家族観や政治意識など意見項目は4点尺度とした。 ③謝礼は一部先渡し 謝礼を渡すタイミングは、第2回予備調査の結果を踏まえて先渡しに決めた後も、表2に記載しているように、大学の名前入りのペンセットを追加したり(JGSS-2002)、ごく少数の対象者からの非難を受けて、全面的に後渡しにする(JGSS-2003)など、試行錯誤を繰り返した。

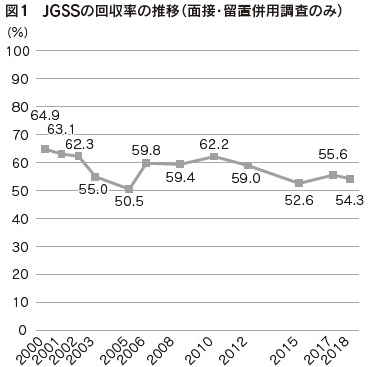

図1のように、後渡しにしたJGSS-2003の回収率は落ち込んだ。2005年は、日本の全世帯を対象とした10月の国勢調査の前の8月に実施したが、さらなる落ち込みは避けられなかった。JGSS-2006では、事前挨拶状に目を通してもらったことに対する謝礼として半分を先に渡し、調査完了後に残りの謝礼を渡すことにした。JGSS-2013LCS/2019LCSは、2009LCSの追跡調査であるため、後渡しである。

④事前挨拶状の徹底的見直し JGSS-2006では、さらに、事前挨拶状の文面を見直し、調査の説明やQ&Aなどを掲載したA3表裏カラーのパンフレットを作成し、郵送する封筒は薄いピンクの大判の目立つものとして、記念切手を貼った。回収率は9%改善した。 ⑤4回以上訪問から4日以上訪問へ JGSS-2003までは、調査員は対象者に会えるまで4回以上訪問することとしていた。JGSS-2005からは、性・年齢・曜日別の在宅率の情報(NHK生活時間調査2000)を調査要領に記載し、平日と休日を合わせて4日以上訪問とした。

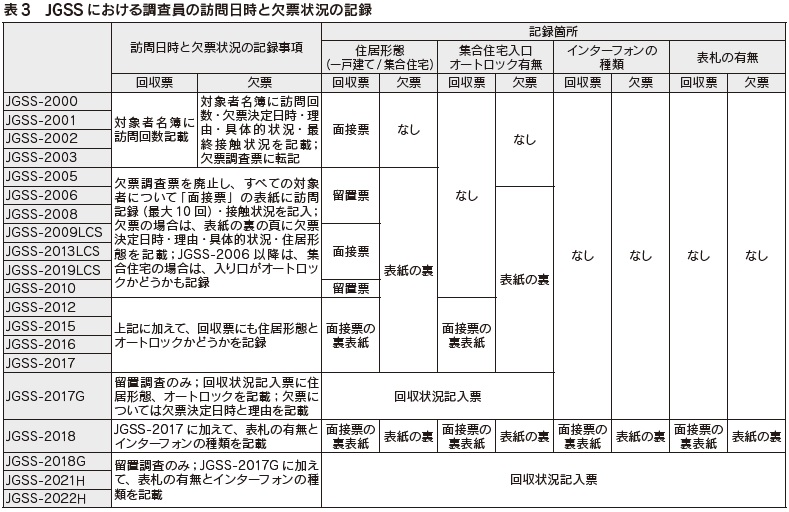

⑥訪問記録と欠票状況の記録と分析 JGSSは回収状況と欠票調査票の分析に注力している。JGSS-2005からは、欠票調査票を廃止し、すべての対象者について「面接票」の表紙に、訪問記録(最大10回)・接触状況を記入し、欠票の場合は、表紙の裏頁に欠票決定日時・理由・具体的状況・住居形態を記載するようにした。2006以降は、集合住宅の入り口がオートロックかどうかを記録し、2018以降は表札の有無とインターフォンの種類の記録を求めている。オートロックは確かに対象者への接触の妨げとなるが、一戸建てにも普及しているカメラ付きインターフォンは、対象者が調査員の様子を確認する機会を提供することから、拒否を減らす効果を期待できる。JGSS-2017G/2018G/2021H/2022Hは、留置法のみで実施したので、訪問記録と欠票状況は回収状況記入票に記載した。 ⑦複数の大学で問い合わせを受ける JGSS-2000から2012までは、前述した東京大学社会科学研究所が研究協力機関であったが、JGSS-2015は大阪商業大学単独で臨んだ。2016以降は京都大学大学院教育学研究科教育社会学講座が協力機関となり、調査の際には、両機関がウェブサイトに調査実施のお知らせを掲載して、問い合わせの電話を受けている。 ⑧質問文と選択肢の翻訳の確認 第1回予備調査を始めるに際して、GSSのすべての設問(1972 ~ 1998年)を確認して、日本で問うべき設問を選んだ。GSSの設問の中には、ISSP2に組み込まれて、日本でNHK放送文化研究所が翻訳した設問があった。日本では選択されにくい「strongly agree」が「そう思う」と訳されるなど、適切でない翻訳があった。前述したように、JGSSは意見項目についてはGSSとの互換性をあきらめて、日本でなじみのある選択肢を採用した。NHKとは異なり、データと調査票の公開(日本語・英語)の際には、利用者が誤解しないように適切な英訳を心がけた。 英語で作成された設問の選択肢が適切に翻訳されていないという事態(非対称スケールが対称スケールに変更など)はその後も直面した。JGSSはSplit-ballot法で回答分布の違いを確認して適切な翻訳を提示した(JGSS-2017/2021)。 ⑨5点尺度と7点尺度 JGSSを開始した頃、韓国と中国のチームもGSSを範とする総合的社会調査の準備を進めていた。JGSSが2003年に開催した国際シンポジウムには、両チームに加えて、1984年に社会変遷調査を開始した台湾チームを招聘した。4チームは東アジア社会調査(East Asian Social Survey)を立ち上げて、第1回共通モジュールのテーマを「東アジアの家族」に決めた。

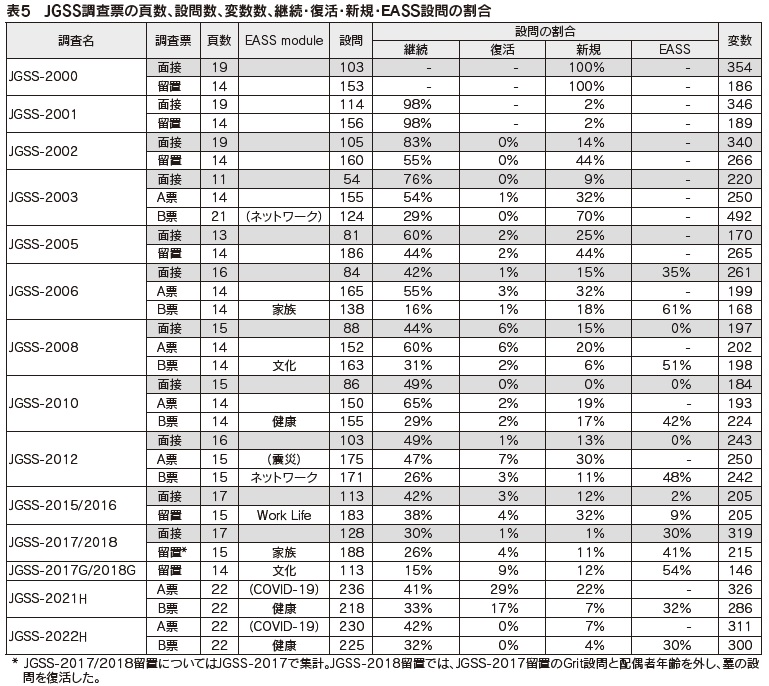

4チームは設問以上に選択肢について議論を重ねた。台湾は日本と同様に「どちらともいえない」を選択する傾向があり、面接調査ではまず意見への賛否を尋ね、その後、賛否の程度を尋ねるという方法をとっている。韓国と中国では、回答が中央に偏る傾向は少なく、「強く賛成」から始まる5点尺度を面接で示している。 選択肢に中央値を含めることはJGSSも合意した。問題は、5点尺度で両極を「強く賛成」「強く反対」とした場合、日本では回答が中央値とその左右の3点に集中しすぎることである。JGSSは、2005年7月に無作為抽出で4種類の選択肢(4点、5点、7点、7点で選択肢異なる)を用いたsplit-ballot法での予備調査を実施した。「強く賛成」から始まる5点では、日本の回答は中央値近くに偏ることをデータに基づいて他のチームに示して説得した。EASSの意見項目は、「強く賛成」から始まる7点に決まった。 4.設問の公募・分布の公表・データの公開 JGSSプロジェクトの第一の理念は「公開性」であり、あらゆる過程で重視している。 ①設問の公募 調査開始当初は、面接調査票は東京大学社会科学研究所が、留置調査票は大阪商業大学が作成を担当した。面接調査票は、GSSのみならず、厚生労働省やNHKの調査、さらに、社会学の研究グループが1955年から10年ごとに実施している「社会階層と社会移動調査(SSM)」を参照して、世帯構成、職業、学歴、収入など対象者によって飛び先の異なる設問を中心に構成した。 調査対象者に記入を求める留置調査票には、意見項目への賛否、価値観、満足感など、調査員とのやり取りでは、社会的望ましさの影響を受ける可能性のある設問を中心に構成した。日本版総合的社会調査の基礎を固めるまでは、GSSと共通する設問を中心に、立ち上げにかかわった研究者たちが時事的設問を加えていた。 調査を重ねる過程で、コア設問として毎回尋ねる設問と、毎回尋ねなくてもよい設問の判断がつくようになった(表5)。JGSS-2003ではsplit-ballot法で、留置A票はJGSSの基本形で、留置B票は対象者の社会的ネットワークについて、悩み事・政治・仕事のそれぞれに関して相談する相手のことを詳しく尋ね(表1)、彼らの相互関係も尋ねるという意欲的な試みを行った。GSSのネットワーク設問群よりも踏み込んだ。

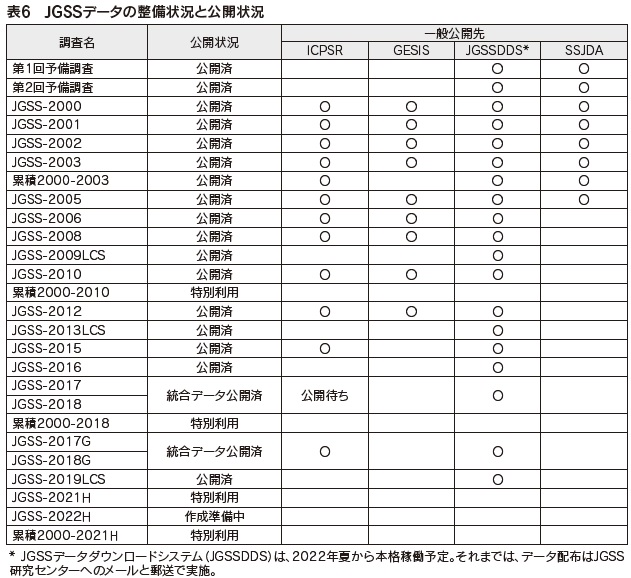

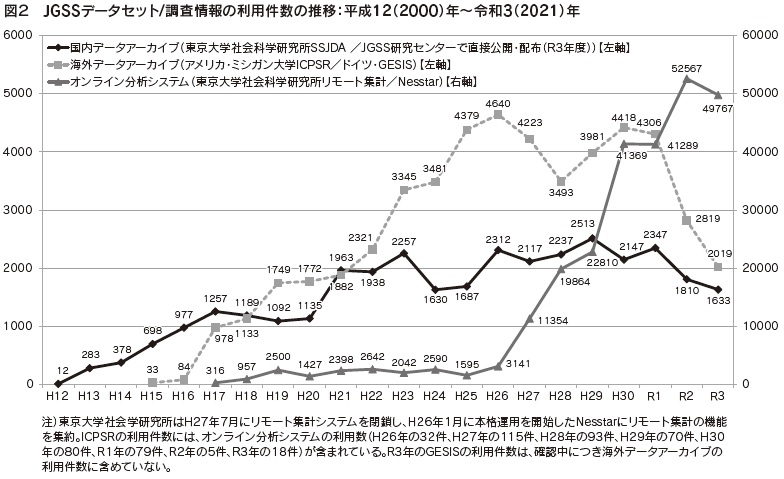

JGSS-2005では設問の公募を開始した。研究課題・設問案・想定する分析・必要な他の変数・関連文献を記載した提案を、JGSS運営委員会で検討した。提案者をセンターに招聘して、設問を練り上げることも度々行った。JGSS-2010では、研究者10名、大学院生5名、JGSSメンバー4名から応募があり、それぞれ9名、3名、4名(3名は過去設問の復活)の提案を採択した。 JGSS-2006~2012では、留置A票はJGSSの基本形、B票はEASS共通モジュールとその関連設問を組み込み、EASSも設問を公募した。 ②特別利用データの分析の公募 JGSSプロジェクトでは、データを作成し、一般公開に向けて基礎集計表などを整備する段階においても、分析研究を公募している。 ③国内外のデータアーカイブでの一般公開 整備を終えたデータは、調査関連資料とともに、国内ではSSJDAに、海外ではICPSRとドイツのGESIS3に寄託してきた(表6)。海外での利用は、データの英語版を作成して、日本語版とセットで寄託し直した平成17(2005)年以降、急激に拡大した(図2)。公開データは、社会学をはじめ、経済学、統計学、政治学、心理学、教育学、地理学、公衆衛生学、農学などの分野で活用されている。オンラインでの統計分析を含めて令和3年度には5万3千件利用され、平成12年度からの累積では32万件を超えている。

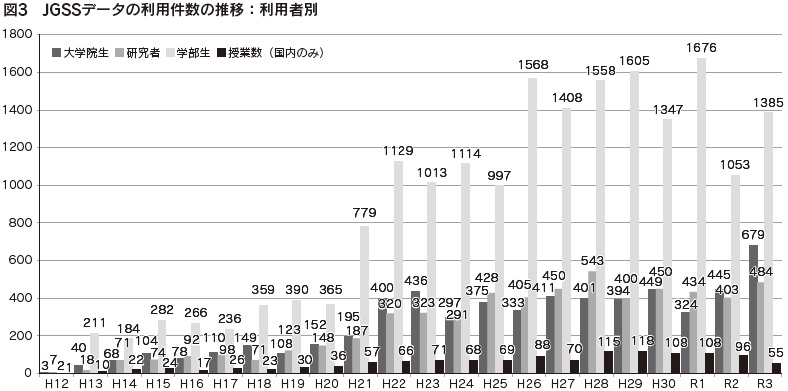

これまでに、国内の269大学、52研究機関、海外の416大学、27研究機関で利用されている。研究だけではなく、学部や大学院での教育に活用されている(図3)。EASSの4チームの統合データも、JGSSがデータ整備を担当して、EASSデータアーカイブ(成均館大学Survey Research Center)とICPSRに寄託している。

④調査関連資料の公開 JGSSは、データだけではなく、調査関連の資料を、抽出の詳細以外はすべて公開している。調査に関わったメンバー、調査内容、調査方法、対象者への依頼状・パンフレット(過去の調査結果やQ&A含む)、調査票、面接調査の回答票、調査要領、回収率・欠票の分析、面接調査票の設問のフローチャート、コード表、基礎集計、データセットの重み付け、公開状況と入手方法を、調査ごとに『基礎集計表・コードブック』に収録して刊行するとともに、JGSS研究センターのウェブサイト4に掲載している。 ウェブサイトには、調査項目の事項索引と変数名索引も掲載している。これらの資料は、データ分析に関心のある者だけでなく、面接調査や自記式調査を自ら企画しようとしている学生や研究者のガイドとなっている。ウェブサイトの閲覧回数は、20万3千をこえている。 ⑤大学・研究機関以外の人々への紹介 JGSSのウェブサイトには、すべての調査項目について、回答の推移を掲載している。例えば、「信仰する宗教がある」または「家の宗教がある」と回答した人には、具体的に「宗教名」を尋ねている。宗教名は社会調査では尋ねることを避けられやすい項目であるが、JGSSのウェブサイトでは、この2000年から2018年までにさまざまな宗教を挙げた人の数が記載されている。 調査結果を広く知ってもらうために、ウェブサイトで時事設問の速報を掲載し、新聞やテレビからの報道依頼には積極的に応じている。2013年からは日本政策金融公庫の『調査月報』5 に3年以上にわたり「JGSSでよむ日本人の意識と行動」を連載した。 ⑥EASSの4チームによる国際発信 EASSの4チームは、2003年以降、春と秋に4チームが持ち回りでホストを務めて、会議やセミナーを開催してきた。さらに4年毎に開催される「国際社会学会世界社会学会議」(2010年イエテボリ・ 2014年横浜)において共同でパネルセッションを開催するなど、国際発信に努めている。コロナ禍でオンライン会議に切り替わったが、共通モジュールを作成し、それぞれの全国調査に組み込んでデータを収集し、統合データを作成し、データを公開する過程は続いている。 5.調査実施・データ整備費用の確保の困難 全国調査のデータの質は、調査票の内容や回収率だけでなく、調査地点の数に左右される。表1に示すように、JGSSは、大阪商業大学と東京大学の学内経費で始まり、1999年4月に大阪商業大学比較地域研究所が「学術フロンティア推進拠点」に認定されて半額助成を受け、2004年にはさらに5年更新された。しかし、全国調査の実施、設問や選択肢の妥当性を確認する予備調査の実施、有効回収票の入力、データ作成・クリーニング、基礎集計表・コードブックの作成、公開準備などを進める研究員とスタッフの人件費などの合計は巨額であり、一大学が担い続けることはできず、終了を検討した。 2008年5月、文部科学省は公立・私立大学において共同利用・共同研究拠点を認定し、整備を推進する事業の募集を開始した。JGSS研究センターは、即座に応募し、日本版総合的社会調査共同研究拠点に認定され、2012年までの拠点の推進事業を受託した。 2013年度以降は、科学研究費をはじめ、学内と民間の研究助成を組み合わせることで、サンプルサイズの確保に努めた。2016年には文部科学省の「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業~機能強化支援(2016-2018)」の助成を受けて、着手が遅れていたEASS 2016家族モジュールを組み込んだJGSS-2017およびEASS 2018文化とグローバリゼーションモジュールに特化した2017Gと2018Gを実施することが出来た。 EASSプロジェクトは、各チームが調査を実施する1年前までに共通モジュールを確定させる必要があり、研究費が数年先まで確保できていないと、他のチームと同じペースでプロジェクトを進めることが難しくなる。中国チームと台湾チームは政府からの助成をコンスタントに受けている。一方、日本と韓国チームは、研究費の確保に苦労しており、調査の時期がずれたり、1つの調査では十分なサンプルが確保できず、2回の調査結果を合わせるなどして対応している。 2018年に日本学術振興会の「人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業」の拠点機関に認定され、研究員を増員して、遅れていたデータ整備を加速することが出来た。 さらに、国立情報学研究所が更新を進めている全国の大学図書館のネットワークシステムに組み込む形で、JGSS自らがデータダウンロードシステム(JGSSDDS)を構築するプロジェクトが進んでいる。JGSSとEASSデータのみならず、JGSS研究センターが整備を支援する研究者や研究機関のデータも掲載される。 なお、JGSSDDSでは、SPSSやSTATAなどの統計パッケージが手元になくても、オンラインで分析できるアプリケーションも稼働する。2020年には、科研基盤Aと機能強化支援の助成を得て、9年ぶりに調査票を2種類作成した。 科研では東アジア社会調査の共通設問、機能強化支援ではヨーロッパ社会調査との共通設問(Covid-19)を組み込んだJGSS-2021H/2022Hを実施した。 6.JGSSプロジェクトのこれから JGSSプロジェクトは、1998年秋の発足時からこれまでに、日本全国の9万5千人以上の人々に意見を尋ねてきた。この秋には、20回目の全国調査を実施する。2023年1月には、25周年の国際シンポジウムの開催を予定している。今年度末には、科研基盤A、文部科学省の機能強化支援、日本学術振興会のデータインフラ事業の3つの研究助成がすべて終了する。JGSS研究センターは、JGSSプロジェクトとEASSプロジェクトの継続を目指して、新たな研究助成の獲得を目指す。 1Inter-university Consortium for Political and Social Research;世界最大の社会科学のデータアーカイブ。 2International Social Survey Programme; 1984年にアメリカ・西ドイツ・イギリス・オーストラリアの4チームが立ち上げ、これまでに57カ国のチームが参加。日本は1993年から参加。 3German Social Science Infrastructure Services 4https://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/sur_top.html。 5https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou_2013.html |