■「中央調査報(No.776)」より

|

■ 人々にとって“東京五輪・パラ”とは何だったのか~NHK放送文化研究所「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」より~

NHK放送文化研究所 世論調査部 斉藤 孝信

はじめに

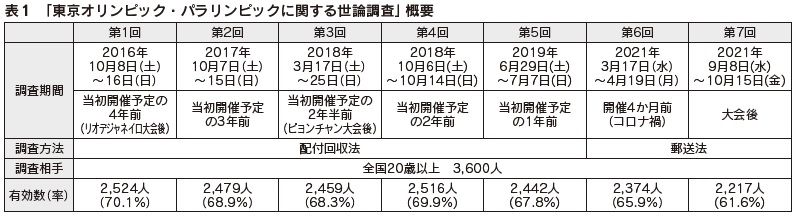

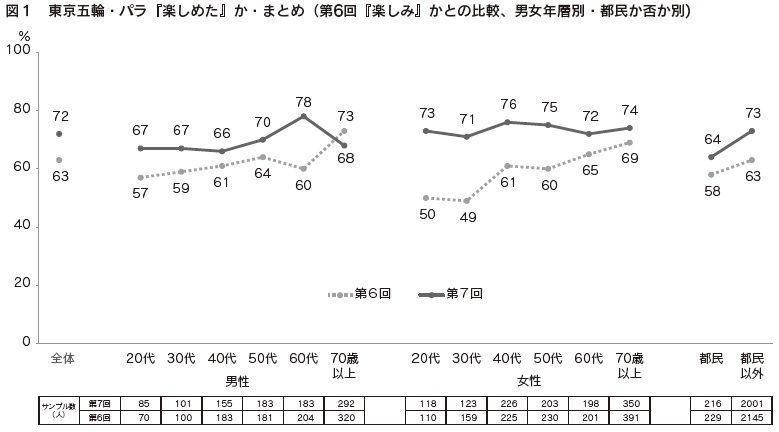

第1回から第7回までの調査結果については、NHK文研のホームページに掲載している各調査の単純集計結果をご参照いただきたい。 ○NHK文研ホームページ https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/index.html 第1章 人々は、今回の東京五輪・パラをどのように楽しんだのか ①東京五輪・パラ『楽しめた』が約7割 大会後の第7回調査で、大会をどのくらい楽しめたか尋ねたところ、『楽しめた(「とても」+「まあ」)』が72%と多数を占め、開催4か月前の第6回調査で、大会が『楽しみ』(63%)と回答した人を上回った(図1)。

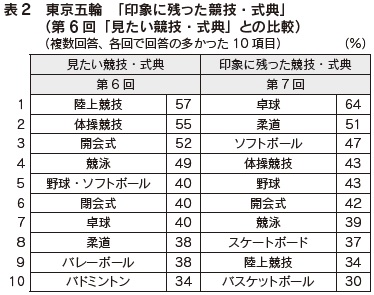

こうしてみると、終わってみれば多くの人が『楽しめた』ようだが、当初の開幕1年前の19年夏に行った第5回調査では、『楽しみ』が79%だったので、コロナ禍になる前に『楽しみ』にしていた人の多さには及ばなかったという見方もできる。 『楽しめた』(第6回は『楽しみ』)と答えた人の割合を、男女年層別と東京都民か都民以外かで詳しくみてみる。 男女ともに、どの年代も『楽しめた』が7割前後から8割近くで多数を占めている。 女性の20代と30代は、第6回では『楽しみ』は5割程度だったが(20代50%、30代49%)、第7回では『楽しめた』が7割以上にのぼった(20代73%、30代71%)。ただし、第5回では、この年代の女性も8割近く(20代76%、30代79%)が『楽しみ』にしていた。すなわち、第6回ではコロナ禍の影響もあり一時的に『楽しみ』にしている人が減ったものの、もともと『楽しみ』にしていた人が多く、第7回でも多くの人が『楽しめた』とみるべきであろう。 都民は『楽しめた』が64%で、第6回の『楽しみ』(58%)を上回ったが、都民以外(『楽しめた』73%)よりは低かった。都民のほうが『楽しみ』の割合が低いのは第6回も同じだが、コロナ禍前の第5回では、これとは逆に、都民のほうが都民以外よりも高かった。この逆転の背景にはコロナ禍の影響があると推察されるが、その要因については第2章で詳しく述べることにする。 ②多くの人がメディア視聴で楽しむ 東京五輪・パラを具体的にどのように楽しんだのか、楽しみ方に関する12の項目を示して複数回答で尋ねたところ、「テレビやインターネットなどで競技や式典を見ること」が80%と最も多かった。また「テレビやインターネットなどで聖火リレーを見ること」を挙げた人も13%おり、テレビやインターネットでの視聴が楽しみ方の中心となっていた。 一方で、「会場に行って直接、競技や式典を見ること」(1%)、「関連イベントに参加すること」(1%)など、直接参加の楽しみを味わえた人はほとんどいなかった。 ③印象に残った日本勢メダル獲得と若い選手の活躍 表2は、第7回で尋ねた、東京五輪で「印象に残った競技・式典」と、大会前の第6回の「見たい競技・式典」のトップ10を比較したものである。いずれも複数回答で尋ね、第6回では「陸上競技」「体操競技」「開会式」「競泳」が上位を占めた。なお、第2回~第5回もこの上位4つは変わらなかった。しかし大会後の第7回では、「卓球」(64%)が最も多く、以下、「柔道」(51%)、「ソフトボール」(47%)、「体操競技」(43%)、「野球」(43%)、「開会式」(42%)の順となった。これら回答が4割を超えた競技は、すべて日本が金メダルを獲得したものである。

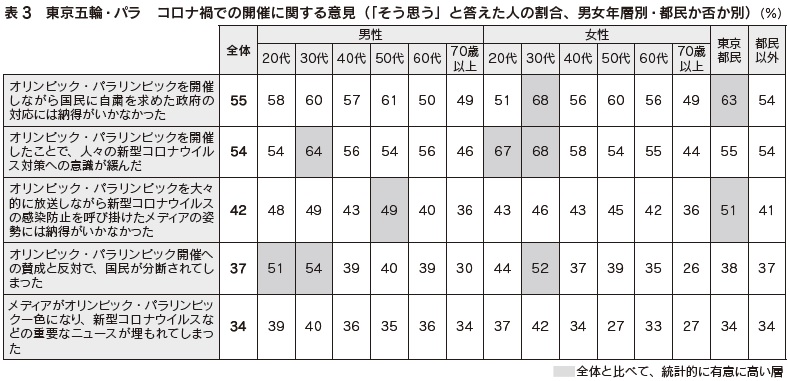

「スケートボード」は、第6回では13%だったが、第7回では37%と飛躍的に増え、「陸上競技」を抑えて8位にランクインした。「スケートボード」は、特に女性の中年層(40代46%、50代45%)で多かった。 なお、「東京五輪の競技で最も印象に残ったこと」を選択肢の中から1つだけ選んでもらった別の質問では、「日本が過去最多の金メダルを獲得したこと」(30%)と並んで、「10代など若い選手たちの活躍ぶり」(29%)が3割を占めた。また「今まで見たことのなかった競技の面白さ」を選んだ人は、女性の30代(22%)と40代(19%)で全体(13%)よりも多かった。その点では、まさに「スケートボード」は、ふだんテレビなどで見る機会があまりなく、女子ストリートで13歳の西矢椛選手が日本史上最年少の金メダルを獲得するなど、若い選手たちが大活躍したのであるから、競技として印象に残った人が多いことも大いに頷ける。 第2章 人々は、コロナ禍での開催をどう評価したのか ①開催時期については賛否が拮抗 東京五輪・パラは、コロナ禍の影響で当初の予定よりも約1年延期されたが、21年夏になってもコロナの感染拡大は収まらず、開催地の東京都に緊急事態宣言が出されている中で開催されることになった。 21年7月から開催されたことについてどう思うか尋ねたところ、「開催してよかった」は52%でかろうじて半数を超えたが、『延期(25%)や中止(22%)をしたほうがよかった』と思った人も、合わせて47%と半数近くにのぼった。 「さらに延期したほうがよかった」という人は、男性の40代(32%)と女性の30代(36%)が3割を超えて全体を上回った。女性の30代については、もともと『楽しみ』にしていたし、結果的にも『楽しめた』人が多かったと述べたが、実のところは「延期」(36%)や「中止」(21%)を望んでいた人が合わせて6割近くもいたのである。 ②若年層と都民は開催と自粛のジレンマに不満 コロナ禍で大会が開催されたことについて、調査では、あえてネガティブな意見を示し、「そう思う」か「そう思わない」かで答えてもらった(表3)。

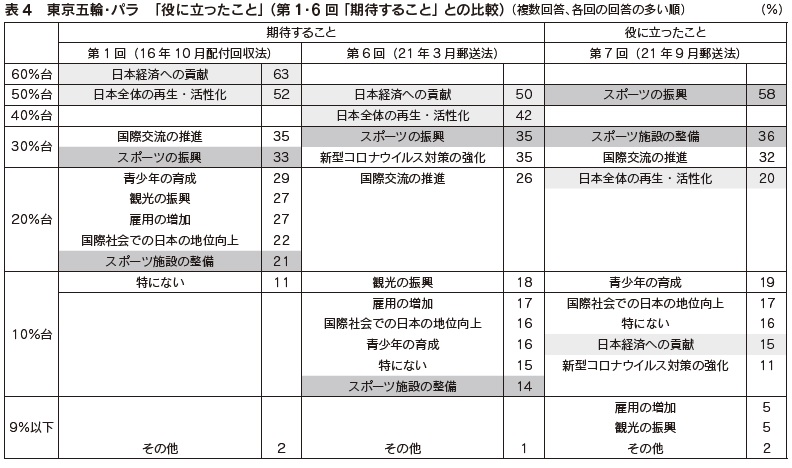

「そう思う」が5割を超えて多かったのは、「オリンピック・パラリンピックを開催しながら国民に自粛を求めた政府の対応には納得がいかなかった」(55%)と「オリンピック・パラリンピックを開催したことで、人々の新型コロナウイルス対策への意識が緩んだ」(54%)である。また、「オリンピック・パラリンピックを大々的に放送しながら新型コロナウイルスの感染防止を呼び掛けたメディアの姿勢には納得がいかなかった」(42%)、「オリンピック・パラリンピック開催への賛成と反対で、国民が分断されてしまった」(37%)、「メディアがオリンピック・パラリンピック一色になり、新型コロナウイルスなどの重要なニュースが埋もれてしまった」(34%)についても、3割から4割が「そう思う」と答えた。 これを男女年層別と、都民か都民以外別でみてみると、「開催しながら自粛を求めた政府の対応には納得がいかなかった」は女性の30代(68%)や都民(63%)、「対策への意識が緩んだ」は男性の30代(64%)と女性の20代(67%)、30代(68%)が6割を超えて全体よりも高い。また全体では4割弱(37%)であった「開催への賛否で国民が分断されてしまった」も男性の20代(51%)、30代(54%)と女性の30代(52%)では5割を超えた。さらに都民では「大々的に放送しながら感染防止を呼び掛けたメディアの姿勢には納得がいかなかった」(51%)も5割に達した。 このように、全体としては『楽しめた』人が多かったが、コロナと絡めて尋ねると、特に30代以下の人たちでは、開催と自粛のジレンマに不満を感じていた人が多い。また、都民が他の地域の人よりも楽しめなかったのは、地元で大会が開催されているのに、他の地域の人以上にさまざまな自粛を求められる状況に矛盾を感じていたからであろう。 ③“人類が新型コロナに打ち勝った証” 『ならなかった』が7割超 今大会について、政府は「人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証として、世界に希望と勇気を届ける」としていた。第7回で、そのように思えたかどうか尋ねたところ、『証にならなかった(「あまり」+「まったく」)』が73%と多数を占めた。 ただし、大会におけるコロナ対策に対しては、人々の評価は高く、感染拡大を防ぐために、観戦を目的に海外から日本を訪れる人たちの入国が制限されたことと、ほとんどの競技が無観客で開催されたことについては、いずれも9割以上の人が『適切(どちらかといえばを含む)』だったと評価している。 第3章 人々は、今回の東京五輪・パラの意義をどう感じたのか ①経済効果は期待外れに終わり効果は“スポーツの範疇”にとどまる 今回の東京五輪・パラは、人々にとってどんな意義を持つものだったのだろうか。 第7回で尋ねた、大会が「役に立ったと思うこと」と、ほぼ同じ選択肢で第1回から第6回までの調査で尋ねた、大会に「期待すること」の結果から、人々が大会に何を期待し、それがどの程度叶えられたのかをみてみる。なお、第6回はすでにコロナ禍にあり、人々がもともと何を期待していたのかを知ることが難しいため、16年10月に配付回収法で実施した第1回の結果も示す(表4)。

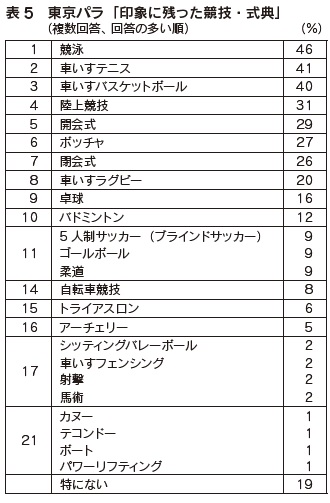

第1回では「日本経済への貢献」が6割(63%)で最も多く、「日本全体の再生・活性化」(52%)も5割を超えていた。第2回から第5回もこの2つが常に上位で、その傾向はコロナ禍によって大会が延期されたあとに実施した第6回でも変わらなかった。 一方で、大会後の第7回で尋ねた「役に立ったこと」のトップは「スポーツの振興」(58%)で、半数を超えたのはこの項目だけである。2番目もスポーツ関連の「スポーツ施設の整備」(36%)で、大会前に多くの人が期待を寄せた「日本経済への貢献」は15%、「日本全体の再生・活性化」は20%にとどまった。 人々が期待した経済的な恩恵は期待外れに終わり、多くの人が実感できた大会の効果は、スポーツの範疇にとどまったのである。 ②震災復興に『役立たなかった』が7割超 政府は今大会を“復興五輪”と位置づけ、東日本大震災の被災地の復興を後押しするとしていた。これについて、第7回で、復興に役立ったと思うかどうか尋ねたところ、『役立った』は26%にとどまった。なお、被害が大きかった岩手、宮城、福島を含む「北海道・東北」では、『役立った』が27%、『役立たなかった』が72%で、いずれも全体と同程度であった。また、一部で被害が出た「関東・甲信越」では『役立たなかった』が78%で全体よりも多かった。被災地を含む地域では、多くの人が、大会が復興を後押ししたとは実感できなかったのである。 ③1964年大会との意義の違い 64年大会は“戦後復興を示す”9割超 今大会は“震災復興を示す”半数以下 “復興五輪”に関連して、前回、1964年の東京大会の4か月前にNHK文研の前身であるNHK放送世論調査所が、東京23区の都民1,500人を対象に個人面接法で実施した世論調査の結果も紹介する。今回とは調査方法も質問文も異なるため単純に比較はできないが、終戦から約20年というタイミングであった64年の調査では「オリンピックは日本の復興と努力を外国に示す上で大きな意味をもっている」という意見に対し、「賛成」が92%にのぼった。 これに対し、今回の第1回の都民の回答では、「オリンピックは、震災復興を世界に示す上で大きな意味がある」と思う人は42%と半数に届かず、第2回以降も半数を超えることはなかった。 開催国になることは“国の名誉” 64年大会は9割弱、今大会は6割 大会開催の意義を考えるために、もうひとつ、64年調査の結果を紹介する。64年調査では「オリンピックの開催国となることは、その国にとって最大の名誉である」という意見に対し、「賛成」が85%であった。苦しい戦後復興を乗り越えた当時の人々は、五輪開催によって、いよいよ国際社会で存在感を示せるまでになった自国を誇らしく思ったのだろう。 しかし今回は、招致成功(13年)の記憶も新しい第1回の時点(16年)でも「オリンピックの開催国になることは、その国にとって、大きな名誉である」という意見に対し、「そう思う」は62%であった。 五輪は“国際スポーツ大会”と思う人は 64年大会より今大会のほうが多い 多くの人が五輪開催を日本の名誉だと受け止め、戦後の復興を世界に示す絶好の機会だと感じていた64年に比べると、今大会は開催の意義を見出しにくかったであろう。しかし次の結果をみると、五輪開催の別の意義がみえてくる。 64年と今回の、それぞれの大会後に、「オリンピックは国と国とが実力を競い合う国際的な競争の舞台である」という意見について、そう思うかどうか尋ねた結果、64年は「賛成」(48%)と「反対」(47%)が拮抗していたが、今回は「そう思う」が61%で、「そう思わない」の37%を大きく上回った。つまり今のほうが、五輪を純粋な国際スポーツ大会として捉えている人が多いのである。 第4章 東京パラリンピックと障害者スポーツへの理解 ①五輪同様、印象に残ったメダル獲得競技 人々は東京パラリンピックをどのように視聴し、どんな感想を持ったのか。また、それが障害者スポーツへの理解をどの程度進めたのだろうか。 表5は、東京パラで印象に残った競技や式典を複数回答で尋ねた結果である。トップは「競泳」(46%)で、「車いすテニス」(41%)や、「車いすバスケットボール」(40%)も4割に達して、五輪同様、日本勢のメダル獲得競技が多くの人の印象に残った。東京五輪で4割以上の人が印象に残った競技が5つであったことを考えると、五輪競技ほどには見慣れていないパラ競技で4割以上の人が印象に残った競技が3つもあったことは特筆すべきことである。

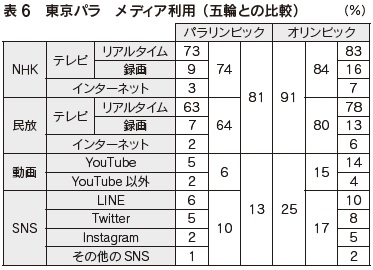

②テレビのリアルタイム視聴が多数 次に、東京パラを視聴する際にどのメディアを利用したのか尋ねた結果を、東京五輪の際の利用メディアと併せてみてみる(表6)。

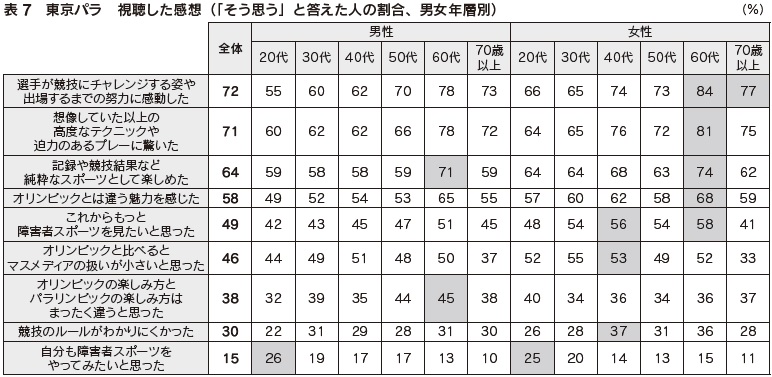

調査では、NHKと民放の放送・サービスを、それぞれテレビの「リアルタイム(放送と同時に)」と「録画」、インターネット向けのサービスであるNHKプラスやTVerなどの「動画」に分けた上で、放送局以外のサービスである「YouTube」「YouTube 以外の動画」「LINE」「Twitter」「Instagram」「その他のSNS」も加えた12のメディアを示して、大会を視聴する際に利用したものを複数回答で尋ねた。 東京パラは、テレビの「リアルタイム」が他のメディアに比べて圧倒的に多く、NHKが73%、民放が63%であった。東京五輪と比べれば、NHKでは10ポイント、民放では15ポイントほど低いが、録画やNHKプラスなどのインターネット向けサービスも含めると、81%(五輪は91%)と非常に多くの人が、放送局のサービスを通じて東京パラを視聴していたのである。 なお、NHKテレビの「リアルタイム」で視聴した人の割合を男女年層別にみると、60代以上では8割を超えて極めて高いが、男女ともに最も低い20代でも5割を超え、幅広い年代の人たちがNHKの競技中継や番組で東京パラに接していたことがわかる。 ③“スポーツ”として楽しめた東京パラ 東京パラを視聴してどのような感想を持ったのか、9つの感想を示し、それぞれについて、そう思うかどうか尋ねた(表7)。

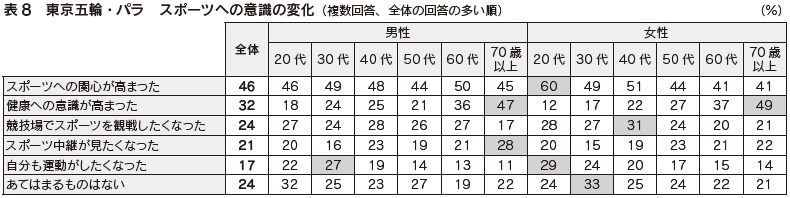

「そう思う」という人が最も多かったのは、「選手が競技にチャレンジする姿や出場するまでの努力に感動した」(72%)と「想像していた以上の高度なテクニックや迫力のあるプレーに驚いた」(71%)で、それぞれ7割を占めた。次いで「記録や競技結果など純粋なスポーツとして楽しめた」(64%)が6割で多かった。多くの人がパラリンピックをスポーツ競技大会として観戦し、楽しんでいた様子がうかがえる。 「これからもっと障害者スポーツを見たいと思った」という人は、全体では約5割(49%)だが、女性の40代(56%)と60代(58%)では6割近くに達した。また、「自分も障害者スポーツをやってみたいと思った」という人は、全体では15%と少ないが、男性の20代では26%、女性の20代では25%と4人に1人にのぼった。東京パラの視聴を経て、障害者スポーツを“もっと見たい”“自分もやってみたい”という意欲まで掻き立てられた人が、若い人や女性を中心に少なからずいたことは注目に値する。 ④東京パラの視聴が障害者スポーツへの理解を促進 東京パラをきっかけに、自身の障害者スポーツに対する理解が進んだかどうか尋ねたところ、『進んだ(「かなり」+「ある程度」)』は70%と7割を占めた。 特に、NHKの放送・サービスで東京パラを視聴した人では、『進んだ』が80%で、視聴しなかった人の41%を大幅に上回った。 このように、東京でのパラリンピック開催と、それを伝えたメディアは、障害者スポーツに対する理解の促進に大きく寄与したと言える。 第5章 東京五輪・パラは日本に何を遺したのか ~大会のレガシー~ ①若い女性を中心にスポーツへの意識が高まった 東京五輪・パラが日本に遺したもの、いわゆる“レガシー”とは何だったのか。 調査では、大会を通じてスポーツに対する意識にどのような変化があったかを、選択肢の中から複数回答で尋ねた(表8)。

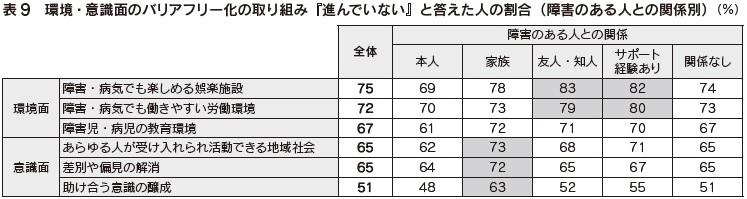

最も多かったのは「スポーツへの関心が高まった」であるが、46%と半数に届かず、2番目は「健康への関心が高まった」の32%で、「競技場でスポーツ観戦したくなった」(24%)や「スポーツ中継が見たくなった」(21%)は2割程度とそれほど多くない。 しかし、回答には年代によって大きな差があり、「スポーツへの関心が高まった」は女性の20代では60%で、全体(46%)を大きく上回っている。「競技場でスポーツを観戦したくなった」も、女性の40代が31%で全体(24%)よりも多く、女性の20代(28%)と30代(27%)も3割近くであった。「自分も運動がしたくなった」も、女性の20代(29%)と男性の30代(27%)で約3割にのぼり、全体(17%)を大きく上回った。 このように、東京五輪・パラをきっかけにスポーツへの関心や観戦意欲、自身の運動意欲を高めた人は、特に若い女性で多い。 ②“多様性への意識” 理想と現実には大きなギャップ 東京五輪・パラでは、人種や性別、性的指向、宗教、障害の有無など、あらゆる面での違いを肯定し、互いに認め合う“多様性と調和”を大会ビジョンに掲げていた。 これが実現できたと思うかどうか尋ねたところ、『実現できた(「かなり」+「ある程度」)』が61%と多数を占めた。 まずは大会における“多様性と調和”の実現について、多くの人が好意的に評価したわけだが、大切なのは、そうした考え方や行動が、大会後の日本社会に根付くかどうかである。そこで、調査ではさらに、大会を通じて多様性についてどのようなことを感じたか、3つの項目を示して、そう思うかどうか尋ねた。 「多様性に富んだ社会を作るための取り組みを進めるべきだと思った」については、『そう思う(「どちらかといえば」を含む)』が84%と圧倒的多数となった。 しかし、「自分の多様性への理解が深まった」では『そう思う』は56%、「日本は多様性に理解がある国だと思った」では『そう思う』は45%で、5割前後にとどまった。 つまり、多くの人が、“多様性と調和”が大会において実現されたと評価し、今後、社会全体としても進めるべきだと思っているが、自身の理解の進み具合や、日本の現状については、十分ではないと感じている人が多く、理想と現実のあいだには、まだ隔たりがあると言える。 ③バリアフリー化『進んでいない』約5割 障害者の家族は“意識面”が「不十分」 東京パラには、社会からさまざまなバリア(障壁)を取り除く“バリアフリー”の必要性に気付いてもらうという意義もあった。 東京大会の開催が決まってからバリアフリー化は進んだと思うかどうか尋ねたところ、『進んだ』は46%、『進んでいない』は49%と意見がわかれた。 では、人々が考えるバリアフリー化が『進んだ』ものと『進んでいない』ものとは、どのようなものなのか。10の取り組みを示し、それぞれ対策が進んだと思うかどうか尋ねた。 『進んだ』が『進んでいない』を上回ったのは、「多機能トイレの設置」(65%)と「エレベーターやスロープなどの設置」(61%)、それに「外国人向けの案内表示や多言語対応窓口の整備」(48%)の施設面の3つだけである。また、「点字や音声案内などの整備」は、『進んだ』と『進んでいない』がともに46%である。 これに対して、『進んでいない』と回答した人が多いのは、「障害や病気にかかわらず楽しめる娯楽施設の充実」(75%)と「障害や病気があっても働きやすい労働環境の整備」(72%)で7割を超え、また、「障害や病気のある子どもの教育環境の整備」(67%)と「あらゆる人が地域に受け入れられ、ともに活動できる社会の実現」(65%)、それに「障害や病気のある人への差別や偏見の解消」(65%)も6割を超えている。このように、環境面や意識面のバリアフリー化は、『進んでいない』と思う人が多いのである。 表9は、環境面・意識面の各項目について『進んでいない』と答えた人を、障害者との関係別に示したものである。

「障害や病気にかかわらず楽しめる娯楽施設」と「障害や病気があっても働きやすい労働環境」といった環境面では、友人や知人に障害者がいる人や、障害がある人のサポートやボランティアの経験のある人では、『進んでいない』が多い。また、「あらゆる人が地域に受け入れられ、ともに活動できる社会の実現」や「障害や病気のある人への差別や偏見の解消」、「困ったときにはお互いに助け合うという意識の醸成」といった意識面では、家族に障害がある人がいる人では、『進んでいない』が多い。 まとめ 人々のあいだで「多様性に富んだ社会を作るための取り組みを進めるべきだ」という意識や、障害者への理解が高まったことは、今大会の果実といえる。一方で、“多様性と調和”に対する自身の理解の進み具合や日本の現状については、十分ではないと感じている人が多い。また、身近で障害者に接している人ほど環境面や意識面でのバリアフリー化が不十分だと感じている人が多い。 こうした課題を克服するためには、今後も粘り強い啓発が求められるし、その点では、今大会で多くの人が興味を持った障害者スポーツが、大切な“気づきの場”の役割を果たすのであろう。 調査では、今後、障害者スポーツがより理解されるためにどうすればいいと思うか尋ねたが、「テレビや新聞などのメディアで障害者スポーツをもっと取り上げる」が65%と群を抜いて多かった。東京パラリンピックで質・量ともに情報を充実させたメディアには、大会後も引き続き積極的に障害者スポーツの情報を伝えていくことが求められている。 また、「障害者スポーツの大会をもっと開催する」(34%)、「障害者スポーツの体験イベントをもっと開催する」(27%)も、それぞれ3割程度いる。その点では、障害者スポーツを、「今後もっと観戦したい」、「自分も挑戦したい」と思っている人が少なからずいるのだから、今後そのような人たちを巻き込んでいくための大会やイベントを積極的に開くといった仕掛けも必要であろう。 今回の東京オリンピック・パラリンピックについては、政府が掲げた“復興五輪”や“コロナに打ち勝った証”という位置づけに対して、人々は冷ややかな評価を下した。また、半数以上の人が開催と自粛のジレンマに不満を感じ、当初は多くの人が抱いた経済効果への期待もコロナ禍によって肩透かしに終わった。そうした点では、人々が思い描いていたような大会にはならなかったと言える。 一方で、大多数の人々がテレビを通じて競技に夢中になり、若い年代を中心にスポーツへの関心を高めた人も多いのだから、純粋なスポーツ大会としての意義は達成されたと言えるのではないだろうか。 その1つの証として、今後もオリンピック・パラリンピックを日本で開催してほしいと思うかどうか尋ねた結果を、最後にご紹介したい。 『開催してほしい』が68%(「開催してほしい」32%+「どちらかといえば開催してほしい」36%)で圧倒的に多い。特に男性の20代~40代と女性の20代と30代では、積極的に「開催してほしい」と答えた人が4割を超えている。これらの年代の人たちは、熱心にテレビで大会を視聴し、大会後も競技を観戦したい、自分もプレーしたいとまで思えた人が他の年代の人たちよりも多かった。すなわち、スポーツ大会としての五輪・パラを楽しんだ人たちなのである。 さらに言えば、この年代こそが、今大会の開催と自粛のジレンマに特に不満を抱いていた。言い換えれば、“次は、コロナ禍ではない時に五輪・パラを迎え、思う存分スポーツの醍醐味を味わいたい”という思いが、日本でのさらなる開催を願うことにつながっているように思う。 そして、若者たちのそうした願いは、最も早ければ、札幌市が招致を目指している2030年の冬のオリンピック・パラリンピックで叶う可能性もある。実現すれば、今回の東京と同じく、札幌で2度目の開催となるわけだが、そのとき、現在の多くの人が心から共感できる意義や位置づけを示すことができるのか。今大会の成果と課題を踏まえて、議論が尽くされることを期待したい。 |