|

■ JHPSコロナ特別調査からみるコロナ禍2年間における家計のレジリエンス

慶應義塾大学商学部教授/パネルデータ設計・解析センター長 山本 勲

1.「日本家計パネル調査(JHPS)」と「JHPSコロナ特別調査」

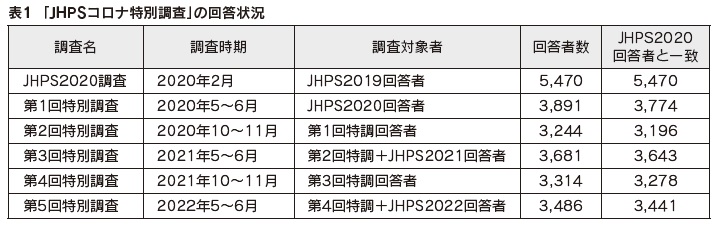

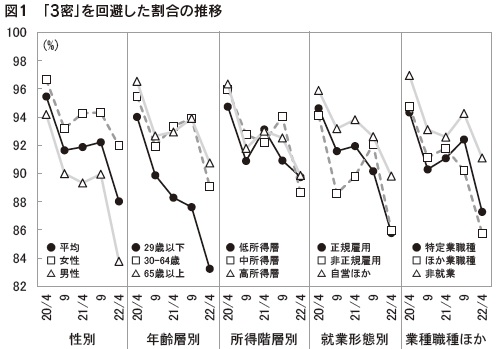

3.「レジリエンス」で捉えたコロナ危機の影響 以下では、「JHPSコロナ特別調査」(第1~5回)を用い、コロナ流行から2年間におけるコロナ危機の家計への影響について、未知のウイルスによる世界規模のショックに対して家計がどれだけのレジリエンスを持っていたのかという視点から、集計結果をみていく2。レジリエンスはさまざまな学問分野による定義があるが、本稿では、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの負の影響が小さかったり、負の影響を受けても迅速に回復できていたりすれば、レジリエンスが高いと定義する。今回のパンデミックに限らず、自然災害や経済危機、失業や疾病といったショックが生じた際にも、レジリエンスという視点は要となるだろう。 (1)レジリエンスとしての感染予防行動 コロナ禍ではソーシャルディスタンスの確保や不要不急の外出自粛、「3密」(密閉、密集、密接)の回避など、公衆衛生にとって必要な感染予防行動が「新しい生活様式」として普及した。さらに、在宅勤務(テレワーク)の実施も感染拡大を防止する効果が期待され、コロナ禍で急速に普及した。こうした行動変容は、新型コロナウイルスへの感染予防だけでなく、社会全体での感染拡大防止のために重要とされており、パンデミックに対するレジリエンスを高める手段ともいえる。そこで、どのような人がどの程度の感染予防行動をとってきたのか、「3密」回避と旅行自粛、在宅勤務の実施に着目してパネルデータで確認する。 図1は、「3密」回避を実施した人の比率の推移を属性別に示したものである。図をみると、パンデミック発生直後の2020年4月はほとんどの人が「3密」を回避し、その後も90%以上の高い実施率が続いたが、2022年4月には実施率が低下して90%を割り込んでいることがわかる。また、相対的には男性と20歳代で実施率が低く、2022年4月の落ち込みも顕著である。

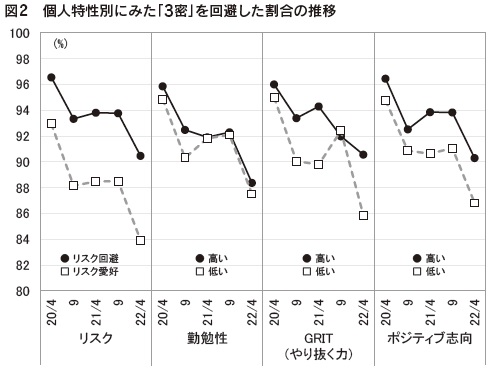

さらに、どんな人が「3密」を回避したのかについてより詳細に分析すべく、図2では、「リスク回避度」や「勤勉性」や「やり抜く力が強い」といった個人の性格特性と「3密」回避との関係について示している。「3密」回避行動をみると、リスク回避度の高い人3や性格ビッグファイブ指標の1つである勤勉性が高い人 、やり抜く力を示すGRIT指標が高い人 、ポジティブ志向(コロナ危機からポジティブなことを学ぶと考える度合い)の高い人 ほど、「3密」を回避する人の比率が高い傾向にあることがわかる。

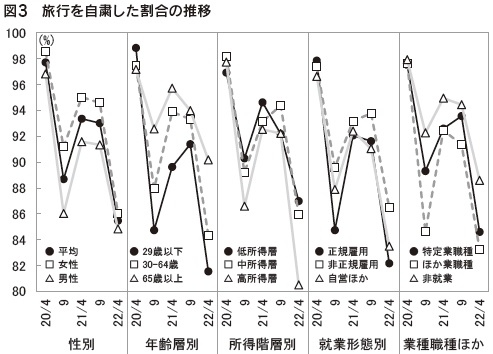

一方、旅行自粛については、どんな属性の人で自粛した人が多かったか、図3で確認する。パンデミック発生直後の2020年4月はほとんどの人が旅行を自粛していたが、2020年9月には20歳代、高所得層、特定業職種(医療・福祉・飲食・宿泊業・サービス職)以外の人を中心に実施率が低下したことがわかる。2020年9月頃はいわゆる第2波の流行が終わる頃で、緊急事態宣言などの発令はされていない期間である。さらに、この頃は政府による旅行需要喚起策「GoToトラベル事業」が実施されており、感染者数の減少や「GoToトラベル事業」などを受けて、旅行する人が増えたと考えられる。「GoToトラベル事業」は高額な旅行ほど割引額が大きい制度設計だったこともあって、その利用が高所得層で活発だったことが示唆される。その後、感染が再拡大した2021年には旅行自粛の実施率は上昇して平均で90%を超えたが、2022年4月になると再び実施率が低下している。

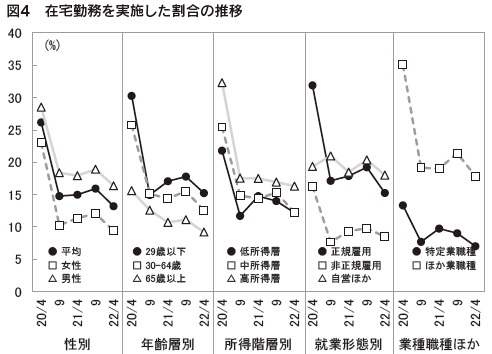

在宅勤務の実施についてどうだろうか。在宅勤務を実施した人の比率の推移を属性別に示した図4をみると、在宅勤務を実施した人は2020年4月に26%程度となっており、約4人に1人が経験したことになる。しかし、その後は通勤勤務に戻る動きが強まり、在宅勤務の実施率は2021年4月や9月で15%程度、22年4月で13%程度まで低下している。もっとも、図には掲載していないが、在宅勤務の実施率はコロナ流行前の2020年2月で6%と低かったため、22年4月時点でみてもコロナ流行前の2倍以上の人が在宅勤務を実施するようになったといえる。属性別には、男性、64歳以下の年齢層、高所得層、正規雇用、自営業主ほか、特定業職種以外で就業する人で在宅勤務の実施率が高い。危機下においても、在宅勤務により通常どおり仕事を継続できるという点で、これらの属性の人々はレジリエンスの高い働き方を実現できていると解釈できるだろう。

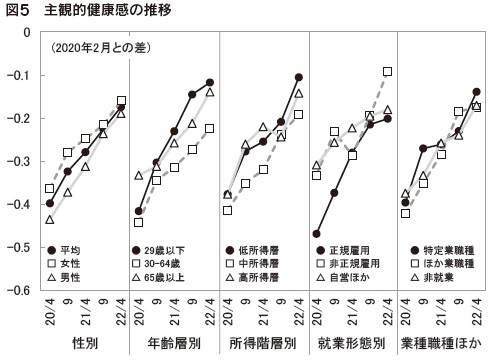

(2)ウェルビーイングの側面からみるレジリエンス 未知のウイルスの流行や、人との接触の削減といったコロナ禍でとられた感染予防対策は、人々のウェルビーイングにも大きな影響を与えた。個人や家計のレジリエンスが高ければ、こうしたウェルビーイングの低下を回避することができると考えられる。そこで、ここではウェルビーイングの変化を確認することで、個人や家計のレジリエンスの高さを把握する。 まず、健康面でのウェルビーイングとして、図5では、主観的に5段階で判断した健康状態(数値が大きいほど健康状態がよくないことを示す)のコロナ流行前からの変化を載せている。この図をみると、パンデミック発生直後に健康状態が大きく悪化し、その後は回復傾向にあるものの、22年4月時点でもコロナ流行前の水準に戻っていないことがわかる。属性による違いは大きくはないが、30‐64歳層や中所得層での回復が遅れていることが指摘できる。

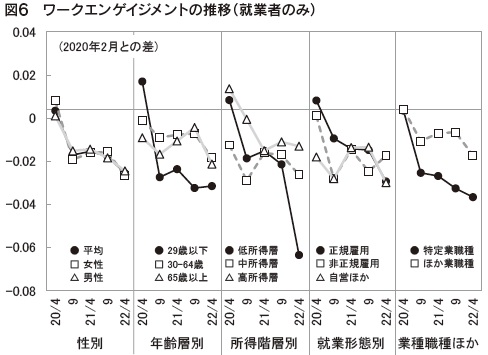

図6では仕事におけるウェルビーイングとして、就労者に限定してワークエンゲイジメント指標(数値が大きいほど活力・熱意・没頭の度合いで測ったワークエンゲイジメントが高いことを示す)の推移を載せている。全体的にワークエンゲイジメントが低下しており、その中でも特に、20歳代の若年層や低所得層、特定業職種で働く人でワークエンゲイジメントの低下が顕著であることがわかる。

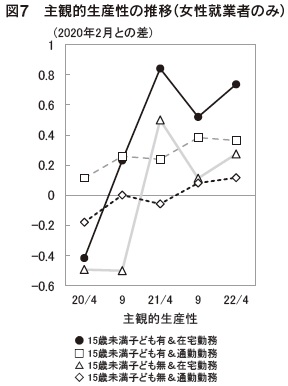

仕事におけるウェルビーイングとして、ワーキングマザーの主観的生産性(数値が大きいほど仕事のパフォーマンスの自己評価が高いことを示す)についても確認しておく。図7では、女性就業者に限定して15歳未満の子どもの有無と在宅勤務の有無別に、主観的生産性の推移を示しているが、パンデミック発生直後には、全体的に主観的生産性の低下がみられるが、2021年4月以降、15歳未満の子どもを持ち在宅勤務を実施する就業女性ほど顕著に主観的生産性が増加していることがわかる。コロナ流行による負の影響が目立つ中、コロナ禍で急速に普及した在宅勤務が、ワーキングマザーにとって子育てと仕事の両立を可能にする手段になっている様子がうかがえる。

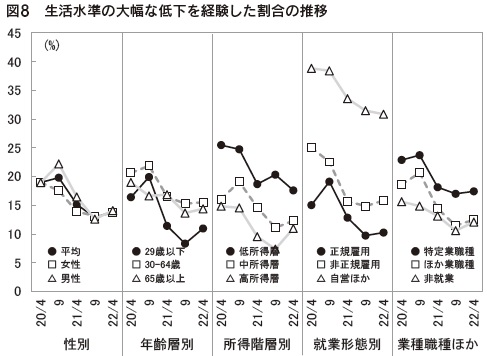

最後に、家計におけるウェルビーイングとして「所得や収入が減り、生活水準の大幅な低下を余儀なくされた」と回答した人の比率の推移を図8で確認する。2020年9月で19%と約5人に1人の割合となっていた一方で、その後は徐々に低下傾向にあることがわかる。属性別にみると、低所得層、自営業主ほか、特定業職種で働く人で顕著になっており、特に自営業主ほかではパンデミック発生直後の2020年4月から38%を超える人が該当すると回答している。このことから、こうした属性の人々への負の影響が大きく、レジリエンスが必ずしも高くなかったといえる。

4.まとめ 本稿では「JHPSコロナ特別調査」(第1~5回)を用いて、個人や家計のレジリエンス(ショックに対する復元力)に焦点を当て、コロナ流行から2年間におけるコロナ危機の家計への影響の多様性と変化について確認した。未知のウイルスによる世界規模のショックに対して、それぞれの家計がどれだけレジリエンスがあったのかという視点からみたところ、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、家計に一様ではなく多様な影響を変化しながら与えてきたことがわかった。低所得層やコロナ禍で大きな影響を受けた医療・福祉・飲食・宿泊業・サービス職に従事する層で、ウェルビーイングの低下が顕著であり、こうした層の人々はさまざまな面でコロナ禍の悪影響を回避できるほどレジリエンスは高くなかった可能性が示唆される。さらに、コロナ危機によるこうした多様な影響は、2年の間に変化しており、こうした点を確認できるのは同一個人を追跡するパネルデータならではの利点といえる。 また、コロナ危機による負の影響が目立つ一方で、コロナ危機を契機に普及した在宅勤務を活用し子育てと仕事の両立を実現することで、生産性を高めるといったポジティブな影響もワーキングマザーにおいて確認できた。在宅勤務の実施においても、高所得層、正規雇用といった属性で多く、危機下においても仕事を継続できるという点で、これらの属性の人々はレジリエンスの高い働き方を実現できた状況がうかがえた。 新型コロナウイルス感染症のパンデミックという未曽有の危機に直面して、レジリエンスという非金銭的な側面においても人々の間で格差があることが確認できた。長寿化が進む中、自然災害や経済危機、失業や疾病といったリスクは人生の中で何度となく訪れるかもしれない。こうしたショックに対してしなやかに強靭に対応していくという意味で、レジリエンスは重要であり、今回の危機で浮かび上がったレジリエンスにおける格差をどうしていくか、今後の重要な課題となるだろう。 1最初の特別調査として2011年の東日本大震災の直後に実施した「東日本大震災に関する特別調査(GEES)」がある。 2本稿の集計においては、JHPSの回答バイアスを修正するため、データの構成が日本全体の構成割合に合うようウエイトを作成し、ウエイトバック集計をすることで集計結果の偏りを調整する。 3「第1回JHPSコロナ特別調査」では「あなたは、ふだんリスクを避けるタイプですか、それとも積極的にリスクをとるタイプですか」を0(リスクを避ける)から10(リスクをとる)の間で回答してもらっており、本章では0~4を選んだ場合にリスク回避的、5~10を選んだ場合にリスク愛好的と定義している。 |