|

■ 「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2021」にみる コロナ禍における健康、雇用、意識と介護 (前編) 石田 浩(東京大学社会科学研究所)

要約 (石田 浩)

2.コロナ禍前後における健康状態の変容

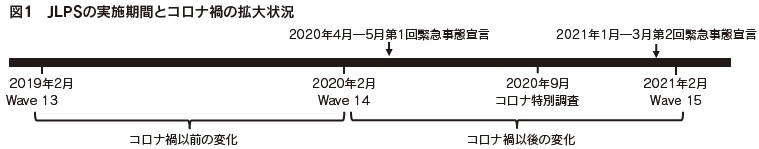

そこでこのJLPSの実施期間の特性を活かして、Wave13とWave14の間の回答の違いをコロナ禍以前の変化、Wave14とWave15の間の回答の違いをコロナ禍以後の変化として比較することにする。これにより、コロナ禍の以前と以後では、人々の健康と意識に関して変化の仕方が異なっていたのかを検証する。 ここで取り上げる質問は、健康に関連した7項目である。はじめに主観的な健康状態についての質問(「あなたは、自分の健康状態についてどのようにお感じですか」)を取り上げる。質問への回答の選択肢として「1とても良い」「2まあ良い」「3普通」「4あまり良くない」「5悪い」の5つが挙げられており、回答者はそのひとつを選択する。表1は、2019年Wave13と2020年Wave14の回答を、表2は2020年Wave14と2021年Wave15の回答をクロス集計したものである(上段が実数、下段が行パーセント)。2つの表を比較するため、3つのWaveすべてで主観的健康の質問に回答した人に分析は限定している。

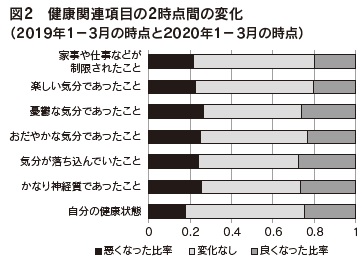

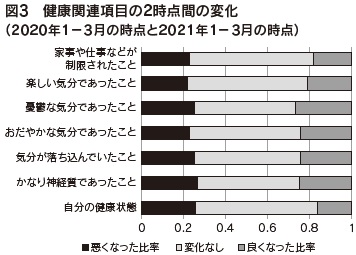

主対角線上の回答は、健康状態に関して変化のない回答者である。表1、表2ともに58%の回答者が主対角線のセルにいる。このことは42%の回答者が健康状態について変化があったことを示している。変化のない回答者について着目すると、表1のコロナ禍以前(2019年から2020年)では、健康状態が「とても良い」と「まあ良い」の回答で変化がない比率が比較的高い(それぞれ57%と56%)。しかし、表2のコロナ禍以後(2020年から2021年)では、「とても良い」と「まあ良い」の回答で変化がない比率はそれぞれ44%、47%と表1よりも低いことがわかる。健康状態が「普通」「あまり良くない」「悪い」では、表2の方が変化なしの比率が高い。このことは、コロナ禍以前では健康状態が良いまま変化しない人の比率が比較的高かったのに対して、コロナ禍以後では健康状態が普通か悪い傾向にある人がその状態を継続する傾向が相対的に高かったことがわかる。 次に健康状態が変化した回答者に着目すると、変化の方向でコロナ禍以前と以後では違いのあることがわかる。主対角線のセルよりも右上のセルの回答は、健康状態が悪く変化した場合、主対角線のセルよりも左下のセルの回答は、良く変化した場合を示す。表1のコロナ禍以前では、健康状態が悪くなった人の比率は、全体の17%であり、健康状態が良くなった人の比率(25%)よりも少なかった。これに対してコロナ禍以後では、健康状態が悪くなった人の比率は26%で、良くなった人の比率(16%)よりも多い。このことは、2020年1-3月から2021年1-3月にかけて新型コロナウイルス感染症の拡大が日本でも進行した間に、主観的健康状態は悪くなったと考える人の比率が上昇し、良くなったと考える人の比率を上回るようになったことを示している。 (2)健康関連項目(メンタルヘルスと活動制限)の変化 健康関連の他の質問についても見てみよう。JLPSではメンタルヘルスに関する5つの質問項目を毎年尋ねている。「以下の項目について、過去1 ヶ月間にあなたはどれくらいの頻度で感じましたか」という形で「A かなり神経質であったこと」「B どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと」「C 落ち着いていておだやかな気分であったこと」「D おちこんで、ゆううつな気分であったこと」「E 楽しい気分であったこと」の5項目について、次の5つの回答選択肢を提示している。「1 いつもあった」「2 ほとんどいつもあった」「3 ときどきあった」「4 まれにあった」「5 まったくなかった」。さらにJLPSでは「健康上の理由で、家事や仕事などの活動が制限されたこと」について、上記の5つの選択肢からひとつ回答してもらっている。これらの6つの項目の回答を、表1・表2のように2つの時期の変化をクロス集計した。その結果を、回答が変化しない割合、回答が悪くなった割合、回答が良くなった割合に分類したのが、図2と図3である。

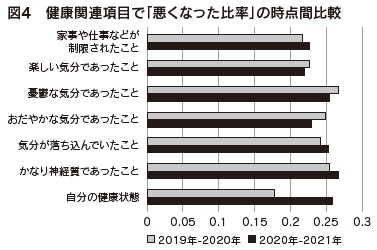

図2と図3の結果を検討すると、どの項目についても最も大きなグループは「変化なし」である。1年間という期間を考えれば、健康状態が大きく変化することはそれほど考えられないが、同じ状態に留まるのはそれでも半分ほど(最小が47%、最大が59%)である。図2(2019年から2020年への変化)では、悪い方向へ変化した比率が良い方向への変化比率よりも高いのが、「楽しい気分であったこと」(2%の違い)「おだやかな気分であったこと」(1. 5%の違い)「ゆううつな気分であったこと」(0.5%の違い)の3項目である。他方、図3(2020年から2021年への変化)では、以下の5項目で悪化の方向の比率が良くなった方向の比率よりも高い。「活動制限」(4.6%の違い)「楽しい気分であったこと」(1.1%の違い)「気分が落ち込んだこと」(0.8%の違い)「かなり神経質であったこと」(2%の違い)「自分の健康状態」(8%の違い)である。 さらに健康関連項目で悪くなったグループに焦点を当てるために、図2と図3の「悪くなった比率」のみを取り出して、2つの時点間変化を比較したのが図4である。薄い色の塗りつぶしの棒が「2019年から2020年」にかけての変化、濃い色の塗りつぶしの棒が「2020年から2021年」のコロナ禍を経た時期の変化である。コロナ禍以前と以後を比較すると、悪くなった比率の違いはほとんどみられないが、唯一大きな違いが見られるのは、「自分の健康状態」である。健康状態が悪化したと考える比率が18%から26%へと上昇している。この差は統計的に有意な違いである。他の項目については有意な差はみられない。

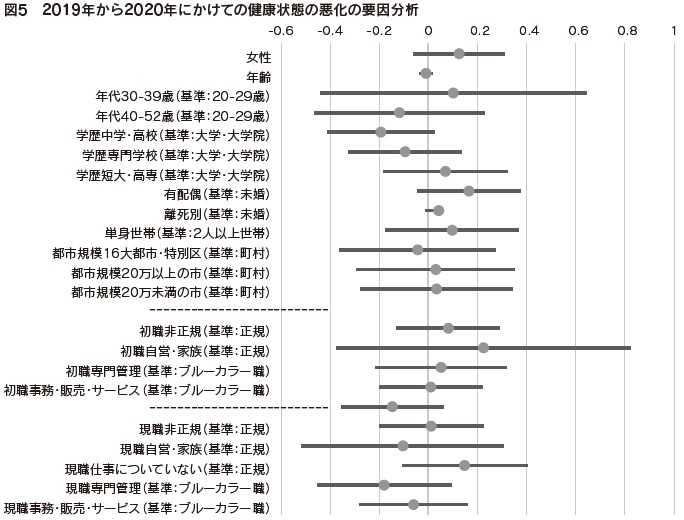

Wave14と15の間の2020年4月から2021年3月にかけて、新型コロナウイルス感染症は日本では大きく拡大し2度の緊急事態宣言を経験した。このような社会の動きを反映して、健康や普段の生活に関わる人々の置かれた状況が悪化したのではないか、という予想があった。しかし、図2、3、4から言えることは、必ずしも健康・生活の領域のすべてで悪化の方向が進展しているということではなさそうである。新型コロナウイルスの感染症が拡大する以前にも、健康と生活に関連して悪い方向に変化している人々が2割程度存在しており、その比率はコロナ禍以降の変化の比率とそれほど大きくは異ならない。唯一の例外は、主観的な健康観である。人々の自分の健康状態に関する捉え方としては、「悪くなった」と感じている人がコロナ禍以降に増加していることが確認された。 (3)健康状態悪化の要因 それでは最後に、どのような人に自分の健康状態の悪化がみられたのかを分析する。主観的な健康が悪くなった人を1、それ以外をゼロとしたダミー変数を従属変数としたロジスティックス回帰分析を行った。2019年から2020年にかけての健康状態の悪化と2020年から2021年にかけての悪化それぞれについて分けて分析した。独立変数としては、出発点となるWaveでの回答者の属性を用いる。年齢、コーホート(2019年に20代、30代、40代以上)、学歴、婚姻関係(未婚、既婚、離死別)、単身世帯、都市規模、初職の従業上の地位(正規、非正規、自営)、初職の職業(専門・管理、事務・販売、マニュアル)、現職の従業上の地位(正規、非正規、自営、無職)、現職の職業(専門・管理、事務・販売、マニュアル)の変数である。図5は、2019年から2020年にかけての健康状態の悪化の要因を分析したものである。各独立変数の効果は、その回帰係数を黒丸として表示し、95%の信頼区間を黒丸の左右のバーとして表示した。信頼区間がゼロを含む場合には、その独立変数の効果は統計的に有意ではない。図5では、すべての独立変数に関して、信頼区間がゼロを含んでいるので、健康状態の悪化を説明する有意な要因は、今回の分析に導入した独立変数には見当たらない。もともと健康状態が悪化した人は18%と比率が限られていたが、その人たちを特徴づける属性は特定できなかった。

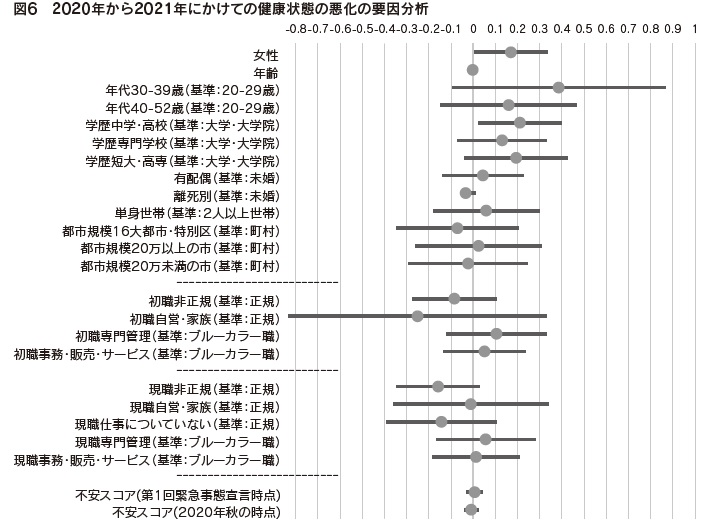

図6は、2020年から2021年にかけての健康状態の悪化の要因を分析してものである。少し見にくいが、2つの要因が統計的に有意であることがわかる。女性の場合には男性に比べ健康状態が悪化しやすく、低学歴の場合も悪化しやすい。中学・高校学歴は、大学・大学院学歴と比較して健康状態が悪化する傾向がみられる。それ以外の要因は統計的に有意ではない。

すでに述べたようにJLPSではWave14とWave15の間の2020年秋の時点で、ウェブによる特別調査を実施している。その調査では、「新型コロナウイルス感染症に関連して、生活面で不安に感じることはありましたか」という質問を行い、11項目に関して「不安があった」か「不安はなかった」の2択で選択してもらった。項目は「不況の長期化・深刻化」「旅行・イベントへの参加」「感染の収束が見えない」「感染防止に向けた政府の対応」「正しい情報がわからない」「ご自身やご家族の持病などによる通院や入院」「収入の減少に伴う生活への支援」「休校による子どもの学習への影響」「精神的に安定しないこと」「感染予防物資の不足」「家のなかに居場所がないこと」である。子どもがいない回答者のいることを考慮し、「休校による子どもの学習への影響」を除く10項目の不安の有無を足し挙げて不安スコアを測定した。スコアはゼロから10までの値をとり、スコアが高いほど不安に感じた項目が多かったことになる。ウェブ特別調査では、「第1回緊急事態宣言下(2020年4月~ 5月)時点」と「調査時点(2020年秋)」の2つの時期についての不安を尋ねている。そこでこの不安スコアがWave14からWave15にかけての健康状態の変化を媒介する要因となっていないかを検証した。上記の2020年から2021年にかけての健康状態の悪化の要因のロジスティックス回帰分析に、「第1回緊急事態宣言時点」と「調査時点」での不安スコアをそれぞれ別々に追加で投入してみた。その結果を図6の一番下に示した。どちらの不安スコアも健康悪化に対して有意な効果は持っていない。このことは、新型コロナウイルス感染拡大の中での不安が、健康状態の悪化を媒介する要因ではないことを示唆している。 最後にこのセクションで分かったことを簡潔にまとめておこう。このセクションでは、コロナ禍の以前と以後で、人々の健康と意識に関して変化の仕方が異なっていたのかを検証した。メンタルヘルスと健康による活動制限については、特に症状が悪化した人々の比率がとりわけコロナ禍以後に上昇したわけではなかったが、主観的な健康観については悪くなっていると考えている人の比率が有意に増えている。特に女性と低学歴者で主観的健康が悪化している傾向が見られた。 文献 ○Fujihara, Sho and Takahiro Tabuchi, 2022, “The Impact of COVID-19 on the Psycholog ical Distress of Youths in Japan: A Latent Growth Curve Analysis,” Journal of Affective Disorders 305: 19-27. ○石田浩・石田賢示・大久保将貴・俣野美咲, 2021a,「「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2020」と「2020ウェブ特別調査」からわかるコロナ禍の生活・意識と離家(前編)」『中央調査報』No.768: 1-15. ○石田浩・石田賢示・大久保将貴・俣野美咲, 2021b,「「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2020」と「2020ウェブ特別調査」からわかるコロナ禍の生活・意識と離家(後編)」『中央調査報』No.769: 1-11. ○樋口美雄・労働政策研究・研修機構編,2021,『コロナ禍における個人と企業の変容-働き方・生活・格差と支援策』慶応義塾大学出版会. ○労働政策研究・研修機構編,2022,『新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における労働者の働き方の実態に関する調査(企業調査、労働者WEB調査)』労働政策研究・研修機構. (石田 浩)

3.日本社会に対する希望の変化とその背景

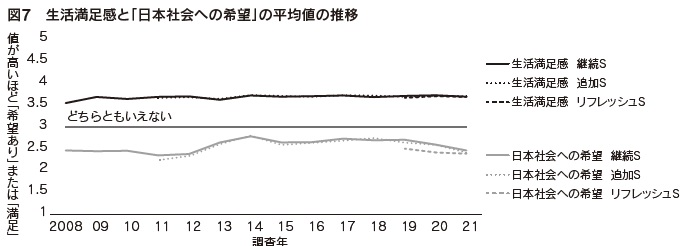

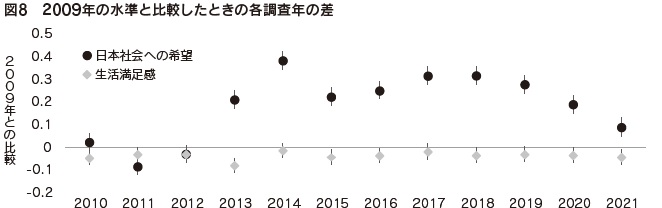

図7からは、生活満足感が一貫して同水準のまま推移していることがわかる。これはサンプルの種別を問わず共通である。3という値が「どちらともいえない」を意味するので、それよりも高い水準にあるということは、現状に対するそれなりの満足感が十数年にわたり継続していることを意味する。本稿では最近のデータまで時点を広げてトレンドをみたが、得られた結果は先行研究とほとんど変わらないというものである。 一方、日本社会への希望の平均値は時点間である程度変動する。同じデータを用いているので当然だが、先行研究と同様に2012年から2014年にかけて平均値は上昇する(石田ほか 2015)。また、その後2018年までほぼ平坦にするのも先行研究と同様の結果である(田辺2020)。しかし2019年以降、日本社会への希望が低下する。これはサンプルの種別を問わず共通の傾向であり、同水準で推移し続ける生活満足感とは対照的な結果である。一方、日本社会への希望の絶対的な水準は「どちらともいえない」を下回り続けており、社会が(何らかの意味で)よりよくなってゆくことへの期待の薄さが確認できる。 (2)日本社会に対する希望の水準のトレンド 図7でみた傾向をより精緻に検証するため、ここでは多変量解析の力を借りる。図8は、固定効果モデルと呼ばれるパネル調査データの分析でよく用いられる方法により、2009年(Wave3)と比較したときの各年における生活満足感と日本社会への希望の差を示したものである4。図のマーカーは2009年との差の推定値、その上下のエラーバーは推定値の95%信頼区間である。

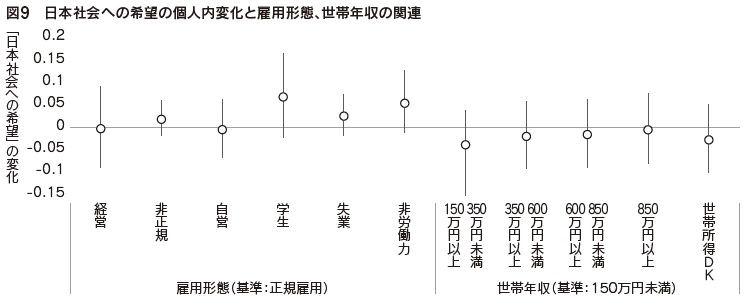

生活満足感については、図7でみた通り、ほとんど2009年と差が生じずに推移していることがわかる。調査年によってはエラーバーがゼロにかからない(5%水準で統計的に有意な差である)こともあるが、全体としては不変トレンドであると読み取れる。 一方、日本社会への希望は2012年以降変動してゆく。2011年に有意な低下が確認でき、東日本大震災(2011年3月11日)の影響を想像してしまうが、調査時期が基本的に1月から3月初旬であることから、その影響であるとは考えづらい。もし影響が出るとすれば2012年以降の結果であるが、2009年と比較したときに有意な差はみられない。その後、図7が示す通り2014年にかけて水準が上がり、2015年に低下した後は2019年までほぼ一定に推移する(2015年から2018年にかけて微増しているように見えるが、エラーバーの重なりなどから明確な傾向とはいえない)。その後、2020年、2021年と水準が統計的に有意に低下してゆくことが確認できる。2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響が反映されている可能性はあるものの、2018年からの減少傾向をふまえると、コロナ禍のせいで日本社会への希望が弱まったとも考えにくい。 ここまで見た通り、個人の社会的、経済的状況の影響を統計的にコントロールしたあとでも生活満足感はほぼ変化なく推移し、日本社会への希望は時点間で一定程度変化が生じているようである。一方、日本社会での出来事やマクロな状況と希望の推移の関連は見出しづらい。そこで、変動が生じている日本社会への希望について、以下では個人のなかでその水準が高まる、あるいは低くなる背景を探ってゆく。 (3)個人のなかで社会への希望を高める/低める背景は何か? 心理学などにおいて、希望は望ましい目標への道筋・方法を導き出し、それを用いるように自分を動機づけてゆく認知的なケイパビリティ5のことを意味する(Snyder 2002)。概念としての定義は抽象的なものとならざるをえないが、より平易に表現すれば将来・未来がより望ましいものになってゆくという見通しを持てている状態だとも言えるだろう。 海外の先行研究のなかには、収入(経済的資源)が希望を高めるという知見がある(Pleeging et al. 2021)。収入と希望の関係の背後には、経済的な安定があってこそポジティブな将来について考えることができる、収入上昇によって希望を実現するための能力や信念が増すなどのメカニズムが想定されているという。本節冒頭で例として挙げた日本の平均年収のトレンドが社会の停滞の象徴としてみなされるのは、経済的資源がなくては将来の目標や希望の実現の見通しが立たないからであり、上記の説明には一理あるといえる。 一方、経済的資源に対して社会的資源としての人間関係が希望と関連するという議論もある。心理学や子どもの発達研究などが中心的な研究の場であり、対象が生徒・学生集団など特殊な場合が多いものの、人間関係を通じて得られる社会的なサポートが希望を高めるという研究結果などが報告されている(Xiang et al. 2020)。社会的サポートが希望を高める背景として考えられているのは、日々の大小さまざまな課題・困難に対して周囲の人間関係からの情緒的サポート(励ましや相談に乗ってくれるなど)や道具的サポート(具体的な援助など)があることでコーピング(問題への対処)の可能性が高まるというものである。 若年・壮年パネル調査は、対象者の働き方や所得に関する情報のほか、人間関係や社会ネットワークに関する事項も質問に含んでいる。さらに、同一個人の追跡調査であるという強みを活かし、日本社会への希望の上昇、低下と関連する要因を探ることが可能である。ここでは、固定効果モデルで用いていた共変量のうち、雇用形態(就業状態)と世帯年収を経済的資源の指標、友人関係満足感、親との関係の満足感、配偶者の有無を社会的資源の指標とみなす。そして以下では、同じ個人のなかでの希望の上昇や低下とこれらの資源の変化がどのように関連しているのかを検証する。また、これらの側面に加え、メンタルヘルスと主観的健康感の変化との関連についての分析結果も紹介する。なお、以下の固定効果モデルの結果は、上記の変数すべてを分析に用いた結果である。 図9は、雇用形態と世帯年収の個人内変化と日本社会への希望の変化の関連について、固定効果モデルで推定した結果を示している。ここまでと同様、エラーバーは推定値の95%信頼区間であり、ゼロを含んでいない場合は5%水準で統計的に有意な係数であることを意味する。

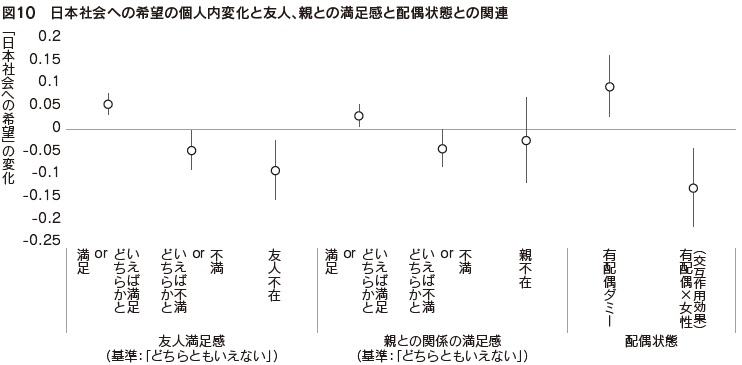

正規雇用(正社員・正規職員)を基準とする他の雇用形態、就業状況のダミー変数の係数はいずれも5%水準で統計的に有意ではない。また、その他のダミー変数間の係数にも有意な差はみられない。これらの結果は、雇用形態の変化が日本社会への希望とは関連していないことを意味している。 世帯年収の変化も、日本社会への希望とは関連していない。世帯年収150万円未満と比べ、収入が上がるにつれて係数がプラスの方向に変化しているように見えるものの、いずれのダミー変数も有意ではない。雇用形態と同じく、世帯年収の変化が社会への希望と関連しているとは、これらの結果から解釈することは難しい。 続いて、友人、親との関係に対する満足感と配偶者の有無に関する推定結果をみてみよう(図10)。友人関係満足感については、「どちらともいえない」と比べて「満足」または「どちらかといえば満足」である場合にポジティブ、「どちらかといえば不満」または「不満」、あるいは「友人不在」の場合にネガティブに有意な係数となっている。以上の結果は、友人関係への満足感が高まることに伴い社会への希望も高まり、友人がいなくなると希望も低くなることを意味している。

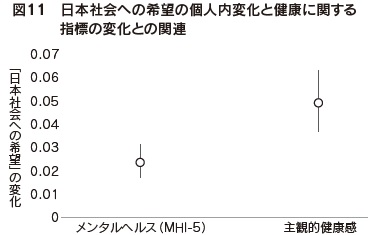

親との関係についても類似の結果が得られている。「親不在」の推定値は統計的に有意ではないが、親との関係について「満足」または「どちらかといえば満足」である場合にポジティブ、「どちらかといえば不満」または「不満」である場合にネガティブに有意な係数を示している点は、友人関係満足感と同様である。解釈についても、親との関係への満足感が高まることで社会への希望が高まり、またその逆も然りであることを意味する。 さいごに、健康に関する指標の変化との関連を確認しよう。メンタルヘルスについては、若年・壮年パネル調査ではMHI-5の項目を尋ねている(Yamazaki et al. 2005)。0から100までの値をとり、値が高いほどメンタルヘルスが良好であることを意味する。ここでは、係数の見やすさを優先して元のスコアを10で割ったものを変数として用いているが、関連の向きの解釈上は特に問題ない。 図11からは、メンタルヘルス、主観的健康感(1から5までの値で、高いほど健康であるという自己評価を意味)ともにポジティブに有意な係数であることがわかる。すなわち、メンタルヘルスと主観的健康感が個人内で改善することに伴い、日本社会への希望の水準も上昇するということを意味している。

(4)身近な日常生活から生まれ、 失われる社会への希望 日本社会への希望の変化に関する検討結果からは、この十数年のなかで2018年から現在にかけての低下が特に際立っていることが明らかとなった。留意点としてすでに述べた通り、この低下がコロナ禍に起因するとは断言できない。一方、長期化する人々の不安、見通しの不透明さの反映である可能性も十分に考えられ、今後の検討の余地が残っている。 社会全体にかかる衝撃への対応は決して容易ではない。しかし、そのなかででも個人のなかで変化する側面に着目することで、わずかながらでも社会に対する希望の変化の背景を考えられるかもしれない。そのような問題関心から分析を試みたところ、人間関係への満足感や心身の健康状態の変化との関連を示唆する結果を得た。 日本社会を診断、あるいは評価する際、われわれは経済状況(経済成長率など)を注視しやすい。確かに、雇用が安定化し、所得が上がってこそ、社会に前向きな展望を抱けるはずである。 しかし、より明確に希望の変化と関連がみられたのは、人間関係の質や健康状態の変化であった。われわれは、家庭や職場、地域でのふだんの人付き合いなど、身近な社会生活の状況の延長線上に日本社会への希望(あるいは不安)を見出しているのかもしれない。雇用や所得が生活の基盤であることは間違いない。しかし、それらを通じて人々がどのような社会生活を実現できているかが、社会の展望にとってより重要なのであろう。極端な例だが、周囲の人間関係を壊してでも経済的成功を収めることと、周囲の人間関係を良好に保つために経済的な基盤を安定化させることでは、同じ経済状況の改善でも意味することがかなり異なってくる。人々の変化の情報がわれわれに教えてくれているのは、何のために経済的な豊かさを求めるのかに注意深くなければならないということなのかもしれない。 2日本経済新聞「日本の年収、30年横ばい 新政権は分配へまず成長を」(2021年10月16日朝刊1ページ)などで、OECDのデータにもとづくグラフが人々の注目を集めた。また、2022年9月18日、25日にはNHKスペシャルで「“中流危機”を越えて」という特集も放送された。 3毎年の対象者のなかには、何らかの理由で調査に回答できなかった者も当然存在し、追跡期間が長いほど調査年ごとのサンプル構成が異なってくる。図7では、脱落の影響を調整するためのウェイトを用いた集計結果を示している。ただし、ウェイトによる調整をおこなわない場合でも、結果が大きく変わらないことも付言しておく。 4このほか、後述の分析で言及する変数と、調査時の居住都道府県、居住都市規模のダミー変数を共変量として分析モデルに含めている。 5日本語では「能力」や「力量」と訳されることもある。 文献 ○石田浩・有田伸・藤原翔・朝井友紀子, 2015,「「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査(JLPS)2014」からわかる若年・壮年者の働き方・希望の意識・ボランティア活動」『中央調査報』No.693: 6073-6083. ○Pleeging, Emma, Martijn Burger, Job van Exel, 2021, “Hope Mediates the Relation between Income and Subjective Well-Being,” Journal of Happiness Studies, 22(5): 2075-2102. ○Snyder, Charles R., 2002, “Hope Theory : Rainbows in the mind,” Psychological Inquiry, 13(4): 249-275. ○田辺俊介, 2017,「希望は失われているのか?――格差と希望喪失の共犯関係」石田浩監修・佐藤香編『格差の連鎖と若者3 ライフデザインと希望』勁草書房, 177-201. ○田辺俊介, 2020,「希望と満足は政治を動かしたか?――社会・政治意識と政治状況の相互作用の解明」石田浩・有田伸・藤原翔編著『人生の歩みを追跡する――東大社研パネルでみる現代日本社会』勁草書房, 219-238. ○Xiang, Guangcan, Zhaojun Teng, Qingqing Li, Hong Chen, Cheng Guo, 2020, “The influence of perceived social support on hope: A longitudinal study of older-aged adolescents in China,”Children and Youth Services Review, 119: 105616. ○Yamazaki, Shin , Shunichi Fukuhara , and Joseph Green, 2005, “Usefulness of Five-Item and Three-Item Mental Health Inventories to Screen for Depressive Symptoms in the General Population of Japan,” Health and Quality of Life Outcomes, 3: 1.7. (石田 賢示) |