|

■ 「文化と意識に関する全国調査」(2019年)にみる文化消費とライフスタイルの社会的特性―日本の高地位者は文化的雑食か?―

片岡 栄美(駒澤大学文学部社会学科)

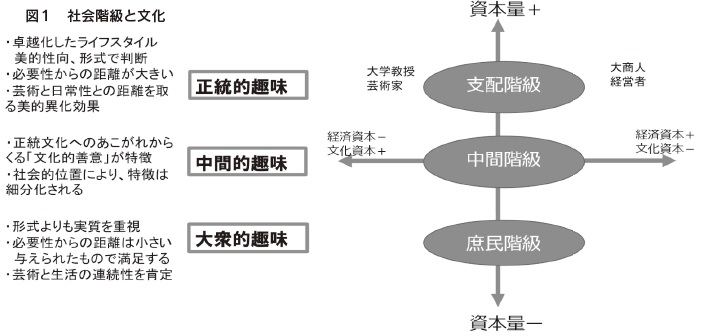

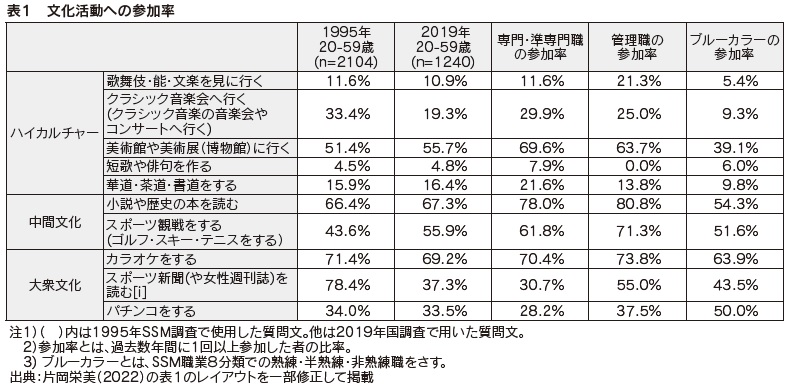

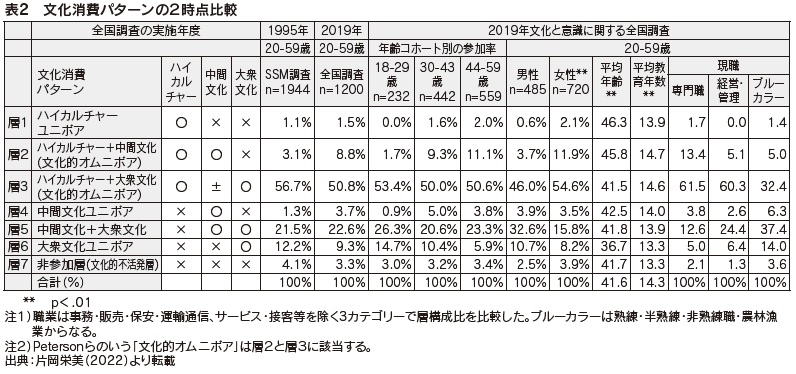

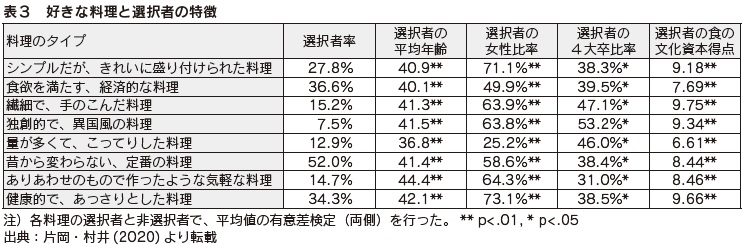

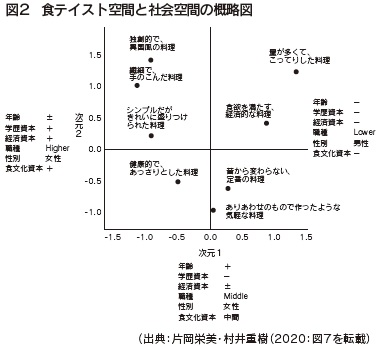

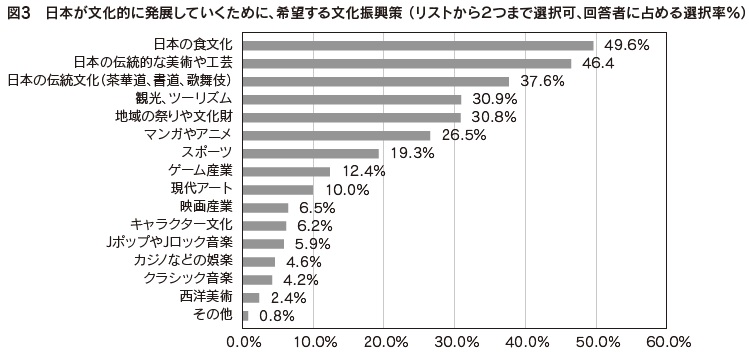

1.はじめに  しかしその後1990年代に入り、ポピュラー文化が盛んなアメリカから、文化的オムニボア論が展開され、ブルデューの図式とは相いれない対抗理論仮説が示されたのである。リチャード・ピーターソンら(Peterson 1992)は、音楽趣味の分析から、テイストと社会階層の関係が変化し、社会的地位の高い人々ほど、クラシック音楽もロック音楽もというように、文化的にオムニボア化(雑食化)しているというのである。 すなわちピーターソンらの論点は、エリート層の趣味の変容であり、かつてのアメリカの上流階級はハイブロウ(高尚)な文化テイストのみを示す文化的スノッブ(俗物)(Peterson & Kern 1996)であったが、現代ではロック音楽のような中間的あるいは大衆的な文化を好む文化的オムニボアへと変容したというのである。エリートが、俗物的排他性(クラシック音楽やオペラのみ)をやめて文化的折衷主義(クラシックもロックも)へと変化したことを明らかにし、「スノッブ対オムニボア」テーゼとも呼ばれている。 オムニボアとは雑食動物という意味であり、その対となるユニボアが単食であることから、これ以降、オムニボア対ユニボアで人々のテイストを論じる方向へと変化していった。 さらにその後、文化的オムニボアになることこそが、現代の新しい文化資本であるという主張をする研究者が複数現れて、現在までに世界各国でオムニボア仮説が検証されてきた。 筆者も1995年SSM全国調査データ(中央調査社委託)を用いて、日本人の約6割が文化的オムニボアになっていることを発見し、日本の文化的雑食化は大きく広がっていることを明らかにした(片岡 1998,2000)。 前提となる理論仮説の説明が長くなったが、それでは本題に入ることにしよう。 3.文化活動への参加に関する調査結果の概要 (1)文化参加の変容 日本では、どのような文化活動に、どのような人々が参加しているのか。本調査では、様々な文化活動への参加の実態を明らかにし、過去調査と比較することにした。比較対象は、1995年SSM全国調査である。 表1は、2019年全国調査で用いた文化消費項目の一部である。1995年SSM調査と比較するため、年齢層を20-59歳に限定した。文化活動を大きく、ハイカルチャー、中間文化、大衆文化に3分類しているが、これは別途調査した文化活動の威信評価によって3つに分類されたものである(片岡 2000,2019)。  これらの文化活動項目のうち、最も大きな参加率の変化を示したのが「クラシック音楽会へ行く」であり、1995年の33.4%から、2019年の19.3%へと大幅に減少した。しかし「美術館へ行く」はむしろ少しだが増加傾向にある。それ以外の質問文が同じ活動では、参加率に大きな変化は見られなかった。 1995年から2019年の間に、日本の高学歴化は進展し高等教育(大学・短大・専門学校等)人口は増大してきたが、それにもかかわらず、「小説・歴史の本を読む」率に変化はなかった。本を読むといった言語文化資本の活動は、高学歴化とともに増加すると予想したのだが、まったくそうではなかった。さらに伝統文化が廃れているのではという懸念もあったが、「短歌や俳句を作る」や「華道・茶道・書道をする」といった日本の伝統的な文化活動への参加率は、95年以降の24年間で大きな変化を示さなかった。 表1の右3列で代表的職業カテゴリーごとに2019年時点での参加率を比較した。数値は、それぞれの職業カテゴリーに占める参加率である。その結果、専門職や管理職といった上層ホワイトカラー職種とブルーカラー職種を比較すると、以下のことがわかる。 ①クラシックコンサートへの参加や美術館訪問、茶道・華道・書道などの高尚な文化(ハイカルチャー)ほど職業的地位との対応が強く、上層ホワイトカラー職の参加率が高い。つまりハイカルチャーが社会的地位の差と関連することがわかる。これをハイカルチャーが象徴的境界を示すという。しかし短歌・俳句については、職種による差異は見いだせなかった。 ②中間文化では、「小説や歴史の本を読む」のように言語文化資本を使う活動で、職種の差が大きく、上層ホワイトカラー層のほうが多く本を読んでいることがわかる。またスポーツ観戦などのスポーツ体験も上層ホワイトカラーのほうが参加率は少し高い。 ③大衆文化では、カラオケとスポーツ新聞、パチンコの3つを問うたが、上層ホワイトカラーとブルーカラーの違いは、カラオケでは出ず、パチンコではとくにブルーカラー層の参加率が高かった。カラオケがなぜホワイトカラー層にも受け入れられているかについては、片岡(2000)で説明しているのだが、簡単にいうと、それが現代社会における共通文化となっていて、一種のコミュニケーションツールとなっているという日本文化の特徴として理解できるのである。日本はカラオケのみならず、飲み会などを通じて交流する機会が社会の中に埋め込まれており、それによってコミュニケーションを円滑にし、地位の区別なく交流する機会となっているのである。 ④大衆文化ではパチンコのようなギャンブル的なものは、ブルーカラー層の参加率、とくに男性の参加率が高い。これが管理職層の参加率の高さを説明する要因である。これまでの分析で、日本では男性は女性よりも大衆文化を嗜好することが明らかにされている(片岡 2019)。ジェンダーによって文化的嗜好の差異があることは、日本の文化の大きな特徴の一つである。 (2)文化的オムニボアは増えたのか? 1995年SSM全国調査では、日本人の文化参加から、高い地位のエリート層でも特に男性においては、趣味は雑食化していることが明らかにされた(片岡 2000,2019)。では、現代では文化的雑食の傾向はどう変化してきたのだろうか。1995年SSM全国調査と2019年「文化と意識に関する全国調査」の結果を比較したのが、表2である(片岡 2022)。 表2は、人々の文化活動への参加パターンを7つに分類し、それぞれ層1~層7として名称をつけたものである。注目すべきは、層1のハイカルチャー・ユニボアで、表1でのハイカルチャー項目のいずれかのみに参加する人々であり、他の中間文化や大衆文化の経験がない、いわゆる「文化貴族」である。すでに1995年において、ハイカルチャー・ユニボアは、20~69歳の1.6%であることが分かっていたが(片岡 2000)、比較のために20~59歳で再計算した表2ではさらに少なく、1995年では全体の1.1%、2019年では1.5%のみが、このハイカルチャー・ユニボアであった。しかし過去のフランスでは、多くの高学歴の上層ホワイトカラーは、このハイカルチャー・ユニボアだった。  オムニボア率に注目すると、まずジェンダー差があり、男性よりも女性のほうがオムニボア化している。文化消費のジェンダー差は、日本の大きな特徴として片岡が、90年代からの論文で取り上げてきたが、その傾向に変わりはない。 この調査ではないが、都市部(川崎市)で1999年に実施した質問紙調査では、全体の約75%が文化的オムニボア層であったことを考えると、都市生活者の多くがハイカルチャーと大衆文化に接していることがわかる。都市化や文化のグローバル化は、文化的折衷主義を拡大しているといえるのである。 しかし2019年調査で少し変化がでてきた。それは特に若い人々の間で、ハイカルチャー嗜好と中間文化嗜好が減少し、大衆文化嗜好が拡大していることである。たとえば昨今の推し活や推しの対象も、アイドルやアニメのキャラクターといったように、ポピュラーカルチャーへの嗜好が若い年齢層で拡大している。表2で年齢コホートをみると、層3(ハイカルチャーから大衆文化までのオムニボア)は、18~29歳の若い年齢層が最も多く53.4%であるが、それほど年齢による差はない。しかし層2(ハイカルチャーと中間文化)のオムニボアは、若い年齢層よりも、30歳以上の年齢の高い層で多くなっている。つまり若い年齢層では、ハイカルチャー嗜好や中間文化嗜好が減少し、代わりに大衆文化嗜好が増加しているのである。 4.文化的オムニボアは新しい文化資本か? 以上からいえることは、2019年までの24年間の文化活動への参加は、全体としてそれほど変化していないこと、そして90年代の日本では、すでに文化的雑食といわれる多様な文化を愛好する人々が6割を超えていたということである。これは世界的にみてもかなり高い数値ではないかと思われる。 これを文化のフラット化ととらえることは、問題の本質を見えなくしてしまうので、注意されたい。たしかにポピュラーカルチャーの拡大によって、エリート層の人たちも以前のようにクラシック音楽だけでなく多様な文化と接しているし、日本では特にその傾向が強い。しかしハイカルチャーの文化活動に参加しているのは、やはり高学歴で幼少時から家庭でピアノを習っていたり、クラシック音楽をきいていたり、美術館へ子どもの時から行っていた人たちである。つまり子ども時代からの文化資本の蓄積が、大人になってからのハイカルチャー嗜好を多く支えていることに以前も、今も変化はない。 そうした文化資本の蓄積プロセスが現在でも根強く存在して、文化資本の世代間再生産を支えている。その1つの例証として、表2で文化的オムニボアである層2と層3は、他と比べても最も教育年数が長く、高学歴である。つまり高学歴で上層ホワイトカラーの人々が、多様な文化を摂取する文化的オムニボアになっている。そこから文化的雑食は現代の文化資本である、という論理が、世界的にも広がって各国で検証されている。 たとえば、伝統的なハイカルチャー活動だけではなく、ポピュラーカルチャーの中からも質の高いものだけを見極めて愛する人々は文化的オムニボアの中でも、とくに文化資本が高いといわれる。文化資本とは見極めの論理でもあり、よいものを識別できる力をもっているかどうかということであるので、現代においてはなにもクラシック音楽だけにこだわったり、食であればフレンチレストランだけにこだわるというのは、過去の文化貴族というわけである。むしろ現代の文化的資本保持者は、趣味の幅が広く文化的寛容性が高いこと、あるいは異質な他者にも寛容なコスモポリタンであるという認識が広まっている(片岡 2019)。 5.食のライフスタイルと社会階層 次に、食のテイストに関する分析結果も紹介しておこう。詳しくは片岡・村井(2020)の論文を参照されたい。 何を食べるか、どのような料理を好むかは、栄養や食欲を満たす手段であると同時に、自分が何者であるかを他者に提示する社会的・文化的な行為である(片岡・村井 2020:2)。 食のライフスタイルに関する社会学的研究を先導してきたのが、やはりフランスのピエール・ブルデューである。ブルデューの重要な概念の1つに「必要性からの距離」がある。たとえば食でいうと、栄養が高く経済的であるような食物を気取らない食べ方で楽しむ方向が必要趣味であり、逆に必要性からの距離が大きい場合は、形式やマナー、料理の盛り付け方、上品な食べ方にこだわり、繊細で洗練された食べ物を好むという方向になる。 こうした食のライフスタイルや好みが、経済資本や文化資本とどのような関係にあるかを示すのが表3であり、それ以外の情報も含めて結果を要約したのが図2である。   選択者の平均年齢、選択者に占める女性比率、選択者の4年制大学卒の比率などを同時に示したが、「独創的で、異国風の料理」を好む人には高学歴層が最も多いことがわかる。 図2は、これら食の好みと社会的属性の関連を分析した結果を、わかりやすく要約した図である。詳しい数値などは、論文に掲載しているのでご覧いただきたいが、図2は食テイスト空間を表しており、料理テイストの分化とその付置を多重対応分析によって示した結果である。 図2の第1象限には、必要性からの距離が小さいテイストである「量が多くて、こってりした料理」「食欲を満たす経済的な料理」を好む群が現われ、その社会的属性は、主に男性で年齢が若く、経済資本や学歴資本が相対的に低く、職種の威信が相対的に低いという特徴を示した。一言でいえば、男性向きの経済的で量の多い料理ということになるだろう。 第2象限には必要性からの距離が大きい、洗練された食の正統的なテイストが示された。具体的には「繊細で、手の込んだ料理」「独創的で異国風の料理」「シンプルだが、きれいに盛り付けられた料理」を好む人々である。これらを選んだのは、男性よりは主に女性、経済資本と学歴資本が高い人々、職種の威信が高い人々であった。いいかえれば繊細で手の込んだ料理や独創的で異国風の料理への嗜好そのものが、食における卓越化の記号になっているということである。 このように食のライフスタイル空間は、予想以上に経済的な豊かさや学歴、ジェンダー、職業によって分化していることが明らかにされた。これはブルデューがフランス社会において見出した食と社会階級の関係性と類似していた。食の好みを通じて現れる人々のテイストは、身体化された文化として社会階層と対応し、卓越化の戦略となっていたことは、日本の食の文化を考える上でも新たな発見であったといえる。 6.人々の期待する文化振興策とは 上記でみてきたように、文化活動への参加や食のテイストなど、いわゆる文化に対する人々の嗜好は社会的地位やジェンダーなどによって異なっていた。では、人々はどのような文化ジャンルを国や自治体が振興することを期待しているのだろうか。本調査が文化庁の調査と異なる点は、本調査では文化ジャンルを大衆文化にまで拡大し、現在の文化振興策の対象以外についても意見を収集した点にある。これらの結果の詳細は、文化庁主催の勉強会で開示するとともに、片岡(2022)の論文で詳しい分析を行い公表しているので、その一部を紹介する。 近年では、文化庁が行う文化振興策の対象としてデジタル文化やポップカルチャーなどの一部が組み込まれるようになったが、それはまだ一部でしかない。そこで調査では多様な文化ジャンルを示し、その中から振興してほしいジャンルを2つまで選択してもらった。質問文は、「日本が今後、文化的に発展していくためには、どのようなジャンルでの文化の振興策に力を入れるべきだと思いますか。重要だと思うジャンルを2つまで選んで、○をつけて下さい。」であり、回答選択肢として「その他」を含む16項目を提示した。数値は、全サンプルに占める選択者率を示している。 図3に明らかなように、もっとも多かったのが「日本の食文化」(49.6%)で、次に「日本の伝統的な美術や工芸」(46.4%)、「日本の伝統文化(茶華道、書道、歌舞伎など)」(37.6%)、「観光、ツーリズム」(30.9%)、「地域の祭りや文化財」(30.8%)、「マンガやアニメ」(26.5%)、「スポーツ」(19.3%)となった。  この全国調査の結果から結論を一般化するならば、日本人が文化的発展をイメージして希望した文化振興策とは、西洋的な芸術文化ジャンルではなく、日本の伝統的文化や日本固有の文化への回帰とその発展ということが、明確になったといえよう。 日本の伝統美術や伝統文化に人々の期待が向かうのは、その多くが商業主義的なコンテンツではないこともあり、国が保護し発展させていく価値、日本固有の価値として継承すべき文化コンテンツであるという判断を示していると考えられる。 *1995年SSM調査データの利用に関して、1995年SSM調査研究会の許可を得た。 参考文献 ○Bourdieu, Pierre, 1979, La distinction: Critique sociale du judgement, Paris: Minuit.(=1990,石 井洋二郎訳『ディスタンクシオン─社会的判断力批判I,Ⅱ』藤原書店). ○片岡栄美, 2000,「文化的寛容性と象徴的境界」,今田高俊編『社会階層のポストモダン』(日本の階層システム5),東京大学出版会, 181-220. ○片岡栄美, 2018,「文化的オムニボア再考―複数ハビトゥスと文脈の概念からみた文化実践の多次元性と測定―」『駒澤社会学研究』50号, 17-60. ○片岡栄美, 2019,『趣味の社会学 文化・階層・ジェンダー』青弓社. ○片岡栄美・村井重樹, 2020,「食テイスト空間と社会空間の相同性」『駒澤社会学研究』55号, 1-23. ○片岡栄美, 2021,「ライフスタイルとしての「場所」へのテイスト―都市的空間と場所の階層性―」『駒澤社会学研究』57号, 1-26. ○片岡栄美, 2022,「文化的オムニボアとハビトゥス、文化資本 -文化的雑食性は新しい形態の卓越化か―」『教育社会学研究』110集, 137-166. ○片岡栄美, 2022,「人々が期待する文化振興策のジャンル間比較 ―全国調査データを中心に―」『駒澤社会学研究』59号, 29-57. ○Peterson, R, A., 1992, “Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass to Omnivore and Univore,” Poetics, 21:243-258. ○Peterson, R. A. and Kern, R.M., 1996, “Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore,”American Sociological Review, 61(5): 900-907. |