■令和5年度「国語に関する世論調査」結果の概要

文化庁 国語課 町田 亙

文化庁では、令和5年度「国語に関する世論調査」の調査報告書を令和6年9月に公表した。この調査は、国語施策の参考とするとともに、国民の国語への関心を喚起するため、平成7年度から毎年度実施している。調査結果は、文化審議会国語分科会の審議資料とされる等、国語施策の参考とされる。以下では、本調査の概要について、令和6年9月に調査報告書を取りまとめた際に発表した概要版にしたがって紹介する。

○調査の概要

今回の調査は、以下のとおり実施した。

なお、令和2年度調査以降、感染症拡大防止の観点により、従来の面接聴取法から郵送法に変更した。それに伴い、対象数が3,000規模(210地点)から6,000(350地点)に増加している。

調査対象:全国(350地点)の16歳以上の男女個人

対象数:6,000

実査時期:令和6年1月16日~3月13日

抽出方法:層化2層無作為抽出

調査方法:郵送法

回収サンプル数(回収率):3,559(59.3%)

○調査項目

主な調査項目は、以下のとおりである。

(1)国語とコミュニケーションに関する意識

①国語にどの程度関心があるか

②日本語が分からない人の質問に答えようとすると思うか

③英語が国際化することについてどう考えるか

④日本語の特徴で、どのようなところに魅力を感じるか

(2)ローマ字・外来語表記に関する意識

①どのローマ字表記が読み書きしやすいか

②外来語をどちらで表記するか

(3)読書と文字・活字による情報

①1か月に何冊くらい本を読むか

②読書量は減ったか

③電子書籍を利用しているか

④本に限らず文字・活字による情報に触れる時間が減ったか

(4)言葉遣いに対する印象や慣用句等の認識

①新しい言い方を使うことがあるか

②新しい言い方をほかの人が使うのが気になるか

③どちらの言い方をするか

④どちらの意味だと思うか

○調査結果の概要

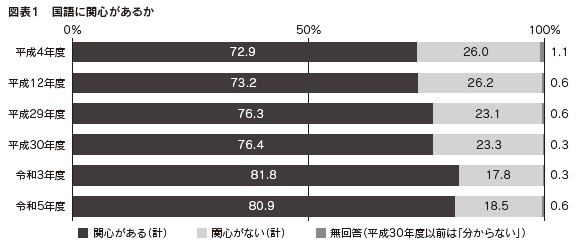

1.国語への関心

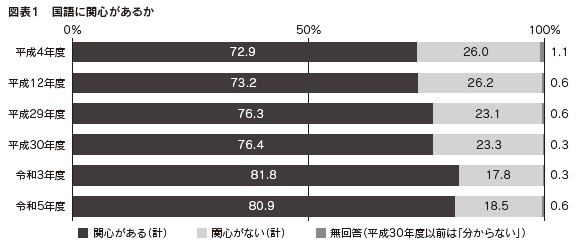

日常の言葉遣いや話し方、あるいは文章の書き方など、国語について、どの程度関心があるかを尋ねた結果が図表1である。

調査方法が変わったため、令和元(2019)年度以前の調査結果については、今回(令和5年度)の調査結果との比較に注意が必要だが、過去の調査結果(平成4、12、29、30、令和3年度)を参考値として図表1に示している。以降も、過去の調査結果の扱いは同様である。

「非常に関心がある」を選択した人の割合が13.5%、「ある程度関心がある」が67.4%で、この二つを合わせた「関心がある(計)」は80.9%となっている。一方、「全く関心がない」は1. 5 %、「余り関心がない」は17.0%で、この二つを合わせた「関心がない(計)」は18.5%となっている。

なお、過去の調査結果においては、「関心がある(計)」の割合がやや増加傾向にあった。

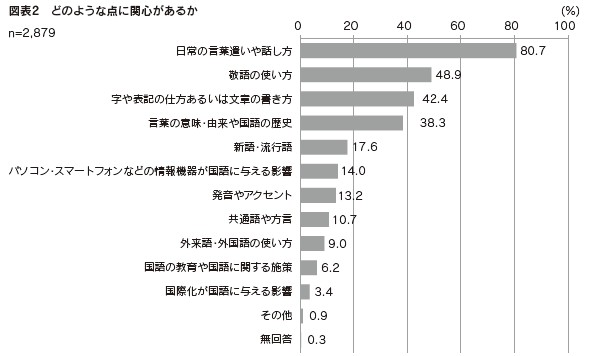

2.関心がある点

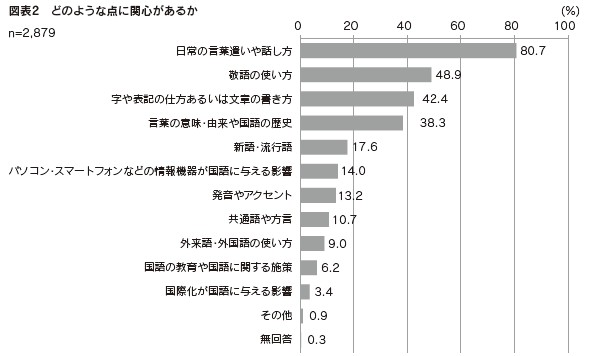

国語に「非常に関心がある」と「ある程度関心がある」と回答した人(全体の80.9%)に、国語のどのような点に関心があるかを尋ねた(選択肢の中から三つまで回答)結果が図表2である。

「日常の言葉遣いや話し方」(80.7%)の割合が他に比べて高く、8割を超えている。次いで「敬語の使い方」(48.9%)、「文字や表記の仕方あるいは文章の書き方」(42.4%)、「言葉の意味・由来や国語の歴史」(38.3%)が4割弱から4割台となっている。

3.日本語が分からない人に道などを聞かれたときの対応

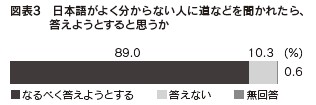

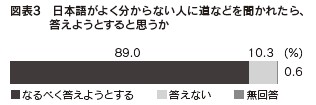

外国から来た人など、日本語がよく分からない人に道などを聞かれたとしたら、それになるべく答えようとすると思うかを尋ねた結果が図表3である。

「なるべく答えようとする」を選択した人の割合が89.0%となっている。一方、「答えない」は10.3%となっている。

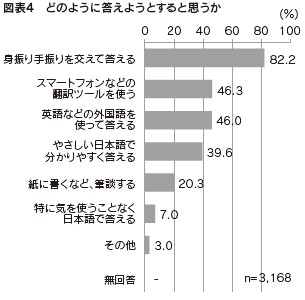

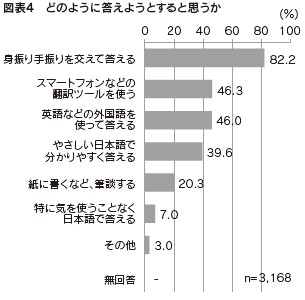

また、そのうち、「なるべく答えようとする」を選択した人(全体の89.0%)に対して、どのように答えようとすると思うか尋ねた(選択肢の中から幾つでも回答)結果が図表4である。

「身振り手振りを交えて答える」を選択した人の割合が他に比べて高く82.2%となっている。次いで「スマートフォンなどの翻訳ツールを使う」(46.3%)、「英語などの外国語を使って答える」(46.0%)、「やさしい日本語で分かりやすく答える」(39.6%)が4割弱から4割台となっている。

4.日本語の特徴で魅力を感じるところ

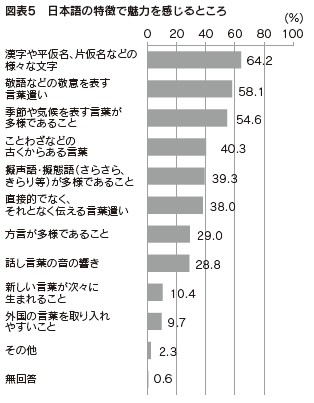

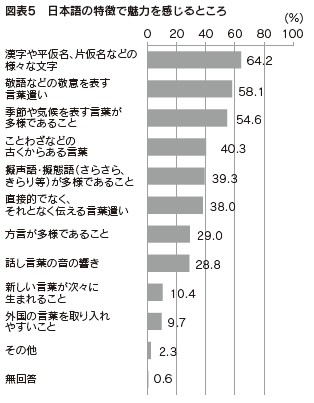

日本語の特徴と言われることについて、どのようなところに魅力を感じるかを尋ねた(選択肢の中から幾つでも回答)結果が図表5である。

「漢字や平仮名、片仮名などの様々な文字」が最も高く64.2 % となっている。次いで「敬語などの敬意を表す言葉遣い」(58.1%)、「季節や気候を表す言葉が多様であること」(54.6%)が5割台となっている。

以下、「ことわざなどの古くからある言葉」(40.3%)、「擬声語・擬態語(さらさら、きらり等)が多様であること」(39.3%)、「直接的でなく、それとなく伝える言葉遣い」(38.0%)が約4割、「方言が多様であること」(29.0%)、「話し言葉の音の響き」(28.8%)が約3割、「新しい言葉が次々に生まれること」(10.4%)、「外国の言葉を取り入れやすいこと」(9.7%)が約1割となっている。

/p>

5.読書と文字・活字による情報に関する意識

読書と文字・活字による情報に関して複数の問いを尋ねた。

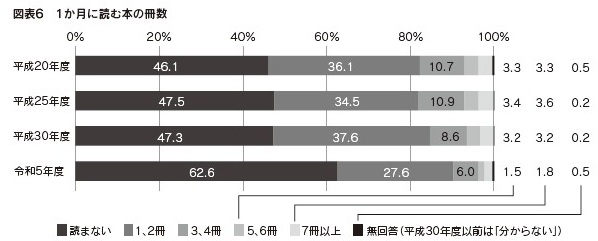

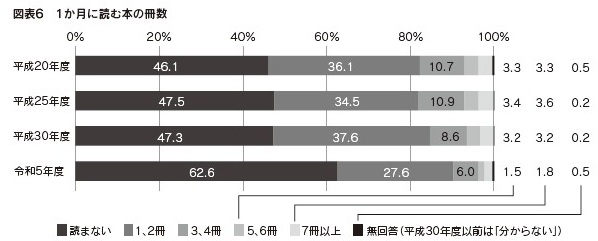

まず、1か月に大体何冊くらい本を読んでいるか尋ねた結果が図表6である。この問いでは本に、電子書籍を含むが、雑誌や漫画は除く。

「読まない」を選択した人の割合が62.6%で他に比べて高くなっている。一方、「1、2冊」が27.6%、「3、4冊」が6.0%、「5、6冊」が1.5%、「7冊以上」が1.8%で、1冊以上読むと答えた人の割合が合わせて36.9%となっている。

なお、過去の調査結果(平成20、25、30年度)を参考値として図表6に示している。

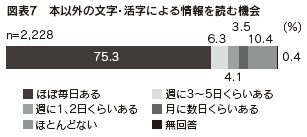

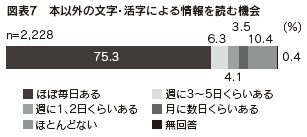

「読まない」と答えた人(全体の62. 6%)に対して、本ではなく、それ以外の文字・活字による情報(SNS、インターネット上の記事などを含む。)を読むことが、どのくらいあるか尋ねた結果が図表7である。

「ほぼ毎日ある」が75.3%で最も高く、「週に3~ 5日くらいある」が6.3%、「週に1、2日くらいある」が4.1%、「月に数日くらいある」が3.5%となっている。また、「ほとんどない」は10.4%となっている。

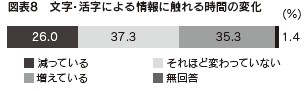

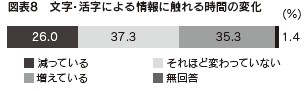

また、本・雑誌・漫画に限らず、スマートフォン、タブレット、携帯電話、パソコン等の情報機器によって、SNS、インターネット上の記事など、様々な文字・活字による情報に触れることができることを示した上で、そうしたものも含めると、文字・活字による情報に触れる時間は、以前に比べて減っているかどうか尋ねた結果が図表8である。

「それほど変わっていない」が37.3%、「増えている」が35.3%、「減っている」が26.0%となっている。

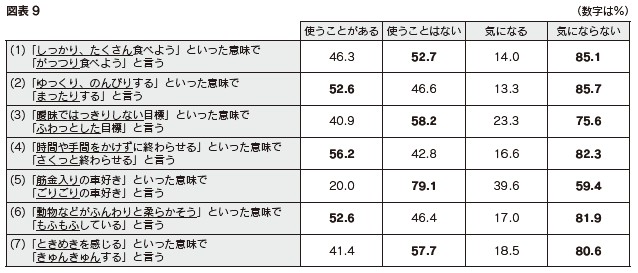

6.新しい表現に対する印象

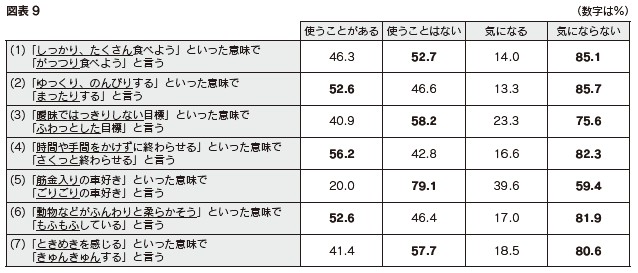

「がっつり」「もふもふ」などの擬態語を七つ挙げて、自分が使うことがあるか、また、ほかの人が使うのが気になるかをそれぞれ尋ねた結果が図表9である。

「使うことがある」と回答した人の割合は、(4)「さくっ」が最も高く56.2%、次いで(6)「もふもふ」と(2)「まったり」が52.6%となっている。一方、「使うことはない」は、(5)「ごりごり」が最も高く79.1%となっている。

(1)~(7)の全てで、ほかの人が使うのが「気にならない」は、「使うことがある」より高く、(5)「ごりごり」を除いて75%以上となっている。

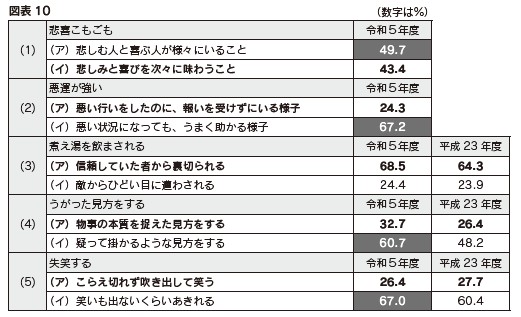

7.慣用句等の認識

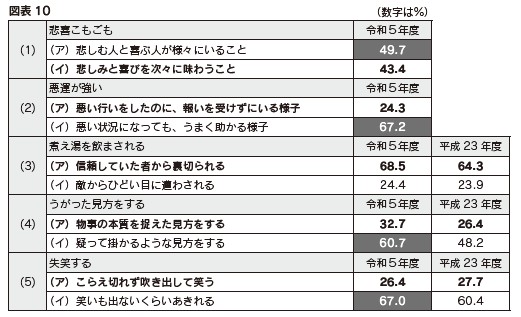

慣用句等の言葉の意味について、(ア)と(イ)のどちらだと思うかを尋ねた結果は図表10である。表中の太字は、辞書等で主に本来の意味とされてきた選択肢である。また、白抜きの数字は、辞書等で本来の意味とされてきた方を選択した割合より、そうでない方を選択した割合が5ポイント以上高いものである。

今回尋ねた五つの言葉のうち、(1)「悲喜こもごも」、(2)「悪運が強い」、(4)「うがった見方をする」、(5)「失笑する」は、辞書等で本来の意味とされてきたものとは異なる方が多く選択されるという結果となっている。

選択肢は、(ア)と(イ)の意味のほか、「アとイの両方」、「ア、イとは、全く別の意味」である。

なお、過去の調査結果((3)(4)(5)は平成23年度、(1)(2)は新規の問い)を参考値として図表10に示している。

p>

おわりに

以上、「令和5年度 国語に関する世論調査」について調査結果の概要を紹介した。

なお、全問の結果については文化庁ウェブサイトで概要版と報告書のPDFファイルを公開している。QRコードから御参照いただきたい。

備考:百分比は各問いの回答者数を100%として算出し、小数点第2位を四捨五入して示しているため、百分比の合計が100%にならない場合がある。また、百分比の差を示す「ポイント」については、小数点第1位を四捨五入して示した。

|