|

■ 2025年社会階層と社会移動全国調査(2025SSM調査)の意義と課題

東京大学 社会科学研究所 藤原 翔

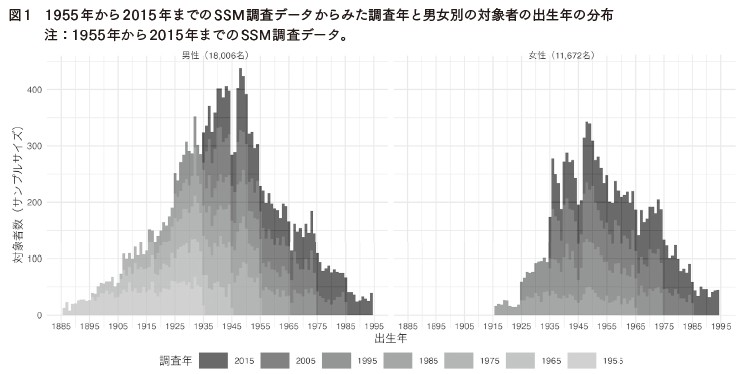

「社会階層と社会移動全国調査(Social Stratification and Mobility Survey:SSM調査)」は、日本社会の格差・不平等の実態やメカニズムを解明するために、1955年より10年ごとに社会学者を中心に行われてきた。2025年3月からは科学研究費助成事業・特別推進研究の助成を得て、2025年社会階層と社会移動全国調査研究会(共同研究代表:東京大学社会科学研究所 藤原翔、永吉希久子)によって第8回目の調査が行われる(調査名は「仕事と生活に関する全国調査」)。調査の実施は一般社団法人 中央調査社に委託しており、プロジェクトの詳細は研究プロジェクトのホームページにて公開されている(https://ssm2025.jp/)。これまでのSSM調査は、学術調査としての質と代表性を確保するため、住民基本台帳や選挙人名簿から無作為に選ばれた対象者を調査員が訪問し、面接調査を行う方法を採用してきた。そのため、調査対象者と調査員との直接のやり取りが必要となる。近年は個人情報保護やプライバシーへの意識の高まり、また生活スタイルの多様化など社会環境は大きく変化しているが、2025年もこの信頼性の高い調査方法を継続して採用し、調査対象者の理解と協力を得て、日本社会の格差・不平等を理解するための重要なデータを収集する。ここでは、SSM調査の中心的な関心である職業や職歴の情報を用いた分析を交えながら、SSM調査の意義や課題を述べたい。

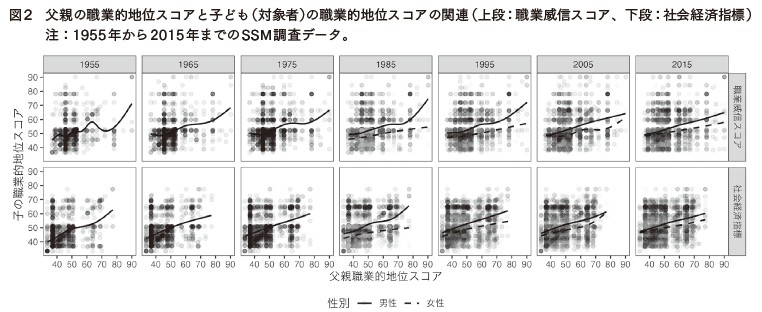

2.日本社会の格差の実態解明:2つの比較の方法を通じて SSM調査の重要性を比較という視点から検討したい。現在の日本社会の格差の状況を理解するためには、比較という視点が重要となる。そもそも比較とは、異なる対象の間での類似点や相違点を見出すことで、それぞれの特徴や位置づけをより鮮明に理解する方法である。 比較の方法のひとつに空間的な比較・社会間の比較がある。制度間の比較と呼んでもよいだろう。2005年のSSM調査では日本だけではなく、韓国や台湾でも同様の調査を実施し、各社会の実態を比較することで、社会的状況によって異なる格差・不平等のメカニズムを明らかにするとともに、それによって際立って見られる日本社会の特徴を描き出している(例えば、佐藤・尾嶋編 2011、有田 2009)。こういった比較は、他の国で独自に収集されたデータと合わせた分析でも行われている(石田・三輪 2009) もうひとつの比較の方法としては、時間的な比較・歴史的比較がある。SSM調査では1955年から2025年という長期の比較を行うことによって、現在確認される格差がどの時点からみられるのか、またそのパターンがどのように変化したのかあるいは変化しなかったのかを示すことができる。近年注目が集まっている現象であっても、データをみるとはるか昔から存在する現象であるような場合もある。 両者をあわせた議論も可能である。例えば、ヨーロッパやアメリカのデータからは親と子どもの職業の関連が弱まり、より社会が流動化し、機会が平等化してきたことが指摘されたが、日本社会ではSSM調査が開始されてきた1955年以来、その関連の強さや構造が大きく変化してこなかったことが指摘されている(石田・三輪2009)。つまり、親と子どもの職業の関連にみられる不平等構造は、ずっと昔から維持されているということができる。 異なる社会・制度的文脈間の空間的・時間的比較から現代日本社会の位置づけを理解するうえで、SSM調査は大きな役割を果たしている。同時に、国際的な比較研究の一事例として用いられることによって、国際的な学術コミュニティにも大きく貢献している。 3.職業や職歴に注目したアプローチとその重要性 SSM調査の大きな特徴として、国際比較・歴史的比較も可能な長期的に実施されている調査であることだけではなく、個人の職歴や家族の職業を詳細に尋ねていることがあげられる。個人の職歴については、「個人の従業先」、「職業」、「従業上の地位」、「役職」に変化が生じた場合に、その時の年齢と変化の内容を記録することにより、初めて就いた職業(初職)から現在の職業(現職)まで、無職の期間も含めた膨大な情報を得ることができる。 さらに本人だけではなく配偶者や親も含めた業先の事業内容や仕事の内容については、標準的な分類に対応できるような精度の高い情報が必要である。そのため、「従業先の事業内容」については「野菜の販売」、「自動車の製造」、「薬品の卸売」、「衣服の小売」、「旅館経営」など事業内容が分かるように、「仕事の内容」については「小学校教員」、「プラスチック製品(おもちゃ)の製造」、「スーパーのレジ係」、「銀行の窓口の仕事」、「高齢者家庭で身の回りの世話・介護」など仕事の内容が分かるように、調査員が対象者に具体的な内容を引き出すよう質問している。 こういった長く複雑な情報を得るためには、調査対象者の協力と熟練した調査員による聞き取りが必要となる。職業や職歴情報が必要だからこそ、個人情報保護やプライバシーへの関心が高まった今日においても、郵送やウェブによる調査ではなく訪問面接調査という形式を採用している。 ではこのような職業の詳細な情報から、何が分かるのだろうか。例えば、先程も例に挙げた親と子どもの職業の関連については、1955年から2015年までのSSM調査データから図2のような結果が得られている。散布図の横軸は父親の職業的地位スコアであり、縦軸は子どもの職業的地位スコアである。もちろん、全ての職業には固有の価値があり、社会にとって不可欠な役割を果たしている。その上で、社会学的研究は、一般的に有利とされている職業ほど職業的地位スコアの値は高く、不利とされている職業ほど職業的地位スコアの値は低くなるという分析枠組みから、社会における格差や不平等を理解しようとしている。職業的地位スコアとしては、人々による職業の威信の評価をもとに作成した職業威信スコア(威信が高い職業で高い値となる)と、その職業に必要な学歴の水準や職務遂行の結果として得られる収入の水準をもとに作成した社会経済指標のスコアを用いた(学歴や収入の水準が高い職業で高い値となる)。年齢は25歳から64歳の範囲とし、親子ともに職業的地位スコアの情報が得られた対象者にのみ限定している。 散布図だけをみても関連のパターンは見えづらいため、そこに関連をよく説明する曲線を当てはめてみると、どの時代・性別でも曲線は右肩上がりとなっている。つまり、どの時代・性別においても親の職業的地位が高いとその子どもの職業的地位が高いという結果が得られた。また、男性よりも女性のほうがやや平らに近い曲線を描いており、女性の方が親子の職業間の関連は弱いといえる。実際には背景要因や職業構造の変化の影響を調整した様々な指標によって、世代間の職業の関連が数値で要約されるが、こうした図からも日本社会の不平等のパターンを十分に理解することが可能である。

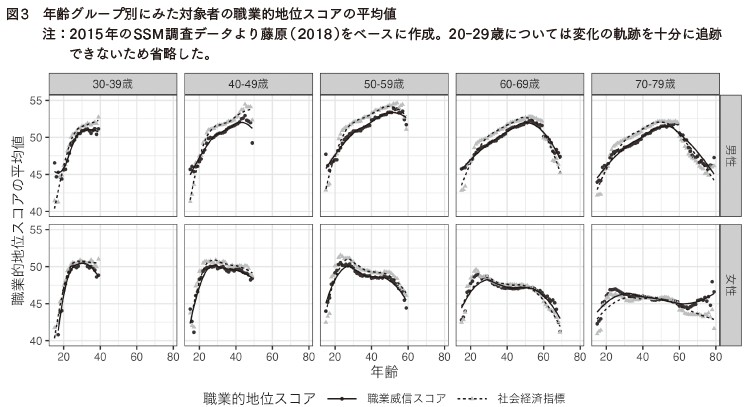

次に職歴のデータを使った分析を示す(藤原2018)。図3は年齢グループ別に対象者の職業的地位スコアの平均値の変化を示している。図3より、男性についてはすべての年齢集団において職業的地位スコアは20代から50代にかけて上昇し、定年年齢付近で低下する傾向が見られる。一方、女性については20代から30代前半にかけて上昇するものの、その後は横ばいまたは緩やかに低下している。 以上のように、職業の情報を詳細に得ることで、世代間の職業関連の分析から、親の職業的地位と子の職業的地位の間に一貫した正の関連が存在することが明らかになった。これは社会的地位の世代間の継承性を示すとともに、機会の不平等が時代を超えて存続していることを示している。次に職業経歴分析からは、年齢とともに変化する職業的地位の軌跡が性別によって異なることが示された。男性では50代まで上昇して定年後に低下するのに対し、女性では30代前半までの上昇にとどまるという知見は、労働市場におけるキャリア形成の性差を浮き彫りにしている。このように詳細な職歴情報があることで、社会階層の形成・維持のメカニズムやプロセスを理解することが可能となる。

4.2025年調査の枠組み SSM調査は以上のような職業や職歴に注目した分析だけではなく、学歴、収入、資産についての格差・不平等やジェンダー、社会意識や政治意識、家族形成、ライフスタイル、健康などに関する日本社会の格差・不平等の実態を明らかにしてきた。では、今日的なSSM調査の課題とは何だろうか。 グローバル化、脱工業化、少子高齢化といった社会の急激な変化に加え、近年の国家間の対立、国内における政治的分断、新型コロナウイルス感染症拡大といった危機的な状況は、格差・不平等や社会的分断に多大なる影響を与えている。そこで2025年のSSM調査では、これら社会の変化と格差・不平等および社会的分断がどのように関連しているのかを、70年間の長期的トレンドをふまえつつ明らかにすることを目的とした。そこでは分断化・多様化する現代日本社会において、(1)格差・不平等や社会的分断はどのような特徴を持つのか、(2)それはどのようなメカニズムによって生じているのか,(3)その解決のための条件はどのようなものか、という3つの問いを立ててアプローチする。 を維持しつつも、以上のような課題を達成するためには新たな分析枠組みが必要となってくる。そこでまず新たな取組みとしては追跡調査を予定している。これまでのSSM調査は主に格差・不平等のパターンや規則性を明らかにしてきたが、その解決に向けた提言やシナリオを十分には示してこなかったといえる。もちろん精緻な理論や分析に基づかない安易な解決策の提言はかえって害ともなり得るし、学術コミュニティへの不信につながる可能性がある。しかしそれでも格差・不平等の解決策に向けた議論の土台として利用可能なデータや結果を蓄積していくことは重要な課題である。そこで2025年SSM調査研究会では、同意の得られた人々を対象に追跡調査を行い、人々がどのように生活や意見を変化させていくのか、その原因は何かを明らかにすることで、格差・不平等や分断形成のメカニズムを理解しそれを解決する方法を探る。これまでの人生の歩みを詳細に記録し、さらにその後の軌跡を明らかにする縦断的調査からは、日本社会の今後を長期的な視点から観察し、見守っていく上での貴重なデータが生まれる。 次の課題として挙げられるのは、これまで含まれてこなかった集団を調査対象者として追加することである。 「階層構造の研究を、広く社会的不平等の研究と理解するならば、今日の階層構造の研究は大きな転機を迎えているといえるでしょう。第1は社会階層状況のグローバリゼーションであります。・・・(中略)・・・第2は、従来の身分・階級・階層といった古い社会的不平等の問題とともに、高齢者層・障害者・マイノリティー・エスニシティという新しい社会的不平等の問題が出現しつつあります。」 これは1985年のSSM調査の成果本『現代日本の階層構造』(全4巻、東京大学出版会)に対する第1回福武直賞授与の際、研究代表であった直井優(直井 1991、9-10)が述べた授賞者あいさつの一部である。すでに1990年代初めに挙げられた課題のすべてをこれまでのSSM調査が十分に達成できているわけではないが、2015年のSSM調査では調査対象者の上限年齢を69歳から79歳まで10歳引き上げることで、高齢者層における社会的不平等の問題を分析できるデータを得ることが可能となった。同時に同プロジェクトから派生した「社会階層と移民調査研究会」が外国籍住民に対する調査を実験的に実施することで、課題と問題点が整理された(白波瀬他 2018) 2025年の調査ではこの課題を引き継ぎ、対象者は20歳から79歳までとし、また外国籍住民に対する調査を行い、日本国籍をもつ住民だけではなく外国籍住民を含めた日本社会の格差・不平等の状況を理解しようと試みている。すでに永吉編(2021)によって外国籍住民に対する調査は行われているが、調査時期や内容を日本国籍者と比較可能な設計で実施することの意義は大きい(ただし面接法ではなく郵送法を用いる)。こうした調査を成功させるためには、日本に居住する外国籍の人々の同意や協力も必要となってくる。 2025年のSSM調査では、以上のような追跡調査を実施し、新たな対象者を加えることだけではなく、さらにビッグデータとの接合、ウェブ調査の導入、実験、そして新たな統計的手法の適用といった新しい時代の社会調査によって、格差・不平等にアプローチする。これらの新たな方法は、単なる技術志向や流行的手法の適用ではなく、社会現象の複雑性を適切に理解し、多面的に捉えるために理論的根拠に基づいて導入される。 5.おわりに EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング:証拠に基づく政策立案)、ビッグデータ、データサイエンス、そしてオープンサイエンスといった言葉の普及に見られるように、現代社会ではデータに基づいた科学的議論の重要性が高まるとともに、データの収集・処理・分析の高度化とプロセスの透明化・公開化が急速に進展している。伝統的な社会調査の方法を維持してきたSSM調査も、こういったデータや研究環境の大きな変化の流れの中で、社会調査の現代的なあり方を問い直しながら様々なアップデートを行っていく必要がある。しかし、社会調査のそもそもの役割や目的から逸脱してはならないだろう。 政府や自治体による調査、報道機関による調査、アンケート調査、SNSによる意見やコメントに加えて、SSM調査のような社会調査も、人々の生活を追跡し、多様な声を聞く方法のひとつとして位置づけられる。人々の生活や意見を、調査を通じて得ることで、社会の実態と課題を明らかにするのである。これこそが社会調査の目的であり、こうした研究活動は調査対象者から貴重な時間を割いて詳細な情報を提供してもらうことを基盤として成り立っている。また調査員の丁寧な聞き取りと正確な記録がなければ、SSM調査の関心に応えられるような信頼性の高い職業や職歴のデータを収集することはできない。両者の協力があってこそ初めて、人々の生活や意見を伝え、社会の格差や不平等の実態を映し出す鏡としての役割を、SSM調査は果たすことができる。 SSM調査は、学術的価値だけでなく、これまでの社会の実態を映し出す公共財としての側面も持つ。現時点(2025年2月)では2025年の調査はまだ実施されていないものの、調査から得られた知見は学術論文や書籍という形で広く社会に還元され、政策を議論するための基礎資料としても活用されるだろう。今後も変化する社会環境に対応しながら、日本社会の構造的変化を長期的に捉える貴重な社会の記録として、SSM調査の伝統を継承していく。そして何よりも、この調査に協力してくださる一人ひとりの生活や声を大切にし、それを正確に社会に伝えていくことが、私たちの重要な使命である。 【参考文献】 ○有田伸.2009.「比較を通じてみる東アジアの社会階層構造:職業がもたらす報酬格差と社会的不平等」『社会学評論』59(4):663-681. ○藤原翔.2018.「職業的地位の世代間相関」吉田崇編『2015年SSM調査報告書3 社会移動・健康』2015年SSM調査研究会,1-40. ○藤原翔.2023.「分野別研究動向(社会階層):格差社会の中の階層研究」『社会学評論』73(4):445-59. ○原純輔・盛山和夫.1999.『社会階層:豊かさの中の不平等』東京大学出版会. ○石田浩・三輪哲.2009.「階層移動から見た日本社会:長期的趨勢と国際比較」『社会学評論』59(4):648-62. ○永吉希久子編.2021.『日本の移民統合:全国調査から見る現況と障壁』明石書店. ○直井優.1991.「社会階層の現代的特徴:『現代日本の階層構造』全4巻(東京大学出版会)」『生活総研レポート1:階層・福祉・社会活動 第1回福武直賞の業績』生活総合研究所,4-11. ○佐藤俊樹.2000.「不平等社会日本:さよなら総中流」中公新書. ○佐藤嘉倫・尾嶋史章編.2011.『現代の階層社会1:格差と多様性』東京大学出版会. ○白波瀬佐和子.2016.『中央調査報』No.712.https://www.crs.or.jp/backno/No712/7121.htm ○Shirahase,Sawako,ed.2022.SocialStratification in an Aging Society with Low Fertility: The Case of Japan, Springer Nature Singapore. ○白波瀬佐和子・竹ノ下弘久・田辺俊介・永吉希久子・石田賢示・大槻茂実・安井大輔.2018.「『日本のくらしと仕事に関する全国調査』の概要と調査設計」保田時男編『2015年SSM調査報告書1 調査方法・概要』2015年SSM調査研究会,201-40. 【付記】 本研究はJSPS科研費JP23H05402(科学研究費助成事業・特別推進研究)の助成を受けた。SSM調査データの使用にあたっては2025年SSM調査管理委員会の許可を得た。 |