|

■第17回「メディアに関する全国世論調査」(2024年)結果の概要

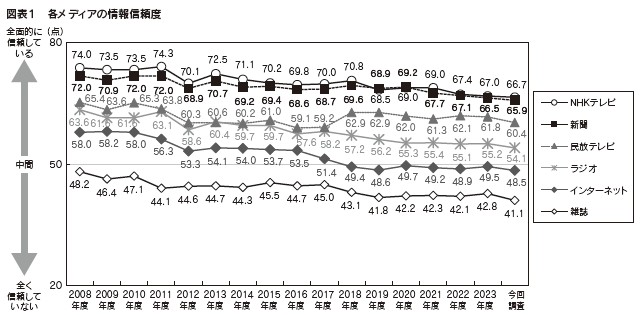

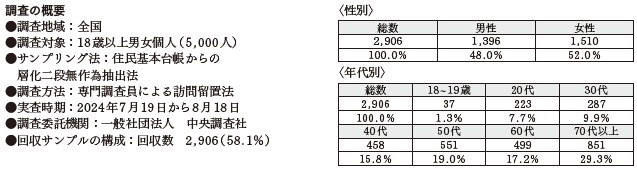

公益財団法人新聞通信調査会(理事長 西沢豊)は、2024年7月19日から8月18日にかけて「第17回メディアに関する全国世論調査(2024年)」を実施しました。調査方法は、住民基本台帳から無作為に選んだ全国の18歳以上の5,000人を対象とした訪問留置法で、2,906人から回答を得ました。この調査は客観的で信頼性の高い統計手法を用いて調査し、クロス・メディア時代における新聞の在り方を考えるデータを提供することを目的としたものです。2008年12月に着手して以降毎年実施し、今回で第17回目を迎えました。昨年に続き記録的な猛暑の中での調査でしたが、例年並みの回収率を得られました。今年度のトピックは、生成AI及び日本の安全保障について質問しました。調査結果の概要は以下の通りです。

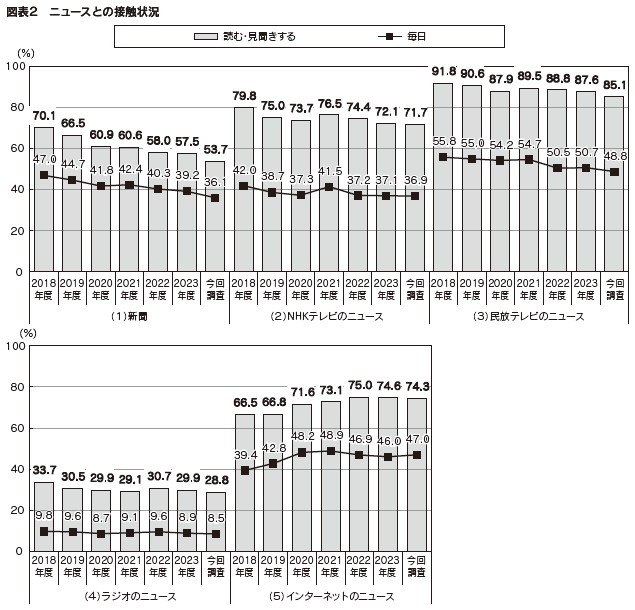

2.ニュースとの接触状況 ―ニュースとの接触率は民放がトップ ニュースとの接触状況については、各メディアのニュースを週に何日かでも読む・見聞きすると答えた接触率が高い順に、民放テレビのニュースが85.1%(昨年度87.6%)、インターネットのニュースが74.3%(昨年度74.6%)、NHKテレビのニュースが71.7%(昨年度72.1%)、新聞が53.7%(昨年度57.5%)、ラジオのニュースが28.8%(昨年度29.9%)となっている。そのうち、毎日の接触率は、民放テレビのニュースが48.8%(昨年度50.7%)、インターネットのニュースが47.0%(昨年度46.0%)、NHKテレビのニュースが36.9%(昨年度37.1%)、新聞が36.1%(昨年度39.2%)、ラジオのニュースが8.5%(昨年度8.9%)となっている。ニュース接触率は、新聞が昨年度から3.8ポイント、民放テレビのニュースが昨年度から2.5ポイント低下している。毎日の接触率は、新聞が昨年度から3.1ポイント、民放テレビのニュースが昨年度から1.9ポイント低下している。 長期的に見るとニュースの接触率も毎日の接触率も、民放テレビのニュース、NHKテレビのニュース、新聞はともに2018年度から低下傾向が続いている。ニュース接触について見ると接触率が高い民放テレビのニュースでも、2018年度には9割台だったが、8割台半ばにまで落ちている。特に低下しているのは新聞で、2018年度は7割台だったが今回調査では5割台前半にまで下がっている。一方、インターネットのニュースは上昇傾向にあり、6割台から7割台に上昇している。(図表2)

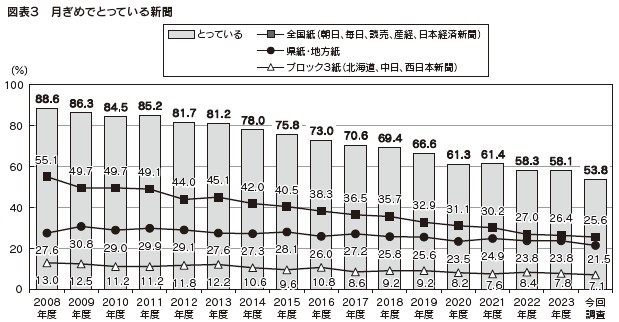

インターネットニュースの存在感が増していることに関連して、本調査ではネットニュースを見る時に、ニュースの出所を気にするか尋ねている。『気にする(計)』と答えた人が45.9%(「いつも気にする」12.5%と「まあ気にする」33.4%の計)、『気にしない(計)』と答えた人が54.1%(「全く気にしない」14.4%と「あまり気にしない」39.7%の計)と『気にしない(計)』と答えた人が過半数に上っている。当会が昨年11~12月に実施した「第11回 諸外国における対日メディア世論調査」では、米国、英国、フランス、韓国、タイ、ロシア、インドの7カ国に対し、同じ質問をしている。『気にする(計)』と答えた人は、フランスが86.7%で最も多く、次いで米国で85.4%、タイで84.5%となっている。以下、英国(70.3%)、韓国(67.2%)、ロシア(58.3%)で5割を超えている。各国の事情が異なっているため単純な比較は難しいが、日本との歴然とした差をどう考えるべきかさらに検討をする必要がある。 ニュースとの接触時間については、平均接触時間が長い順に、民放テレビのニュースが34.4分(昨年度35.5分)、NHKテレビのニュースが27.9分(昨年度29.0分)、インターネットのニュースが26.1分(昨年度25.5分)、新聞が24.0分(昨年度25.6分)、ラジオのニュースが22.0分(昨年度21.8分)となっている。昨年度調査からは、新聞が1.6分、NHKテレビと民放テレビが1.1分、それぞれ短くなっている。 政治、経済、社会、国際情勢など8つの分野のメディア別接触状況を聞いたところ、全ての分野で「民放テレビ」が最も高くなっている。2位には、政治、国際情勢、経済に関することで「NHKテレビ」、スポーツ・芸能、社会、生活・健康、文化、地域に関することで「インターネット」が挙げられている。「新聞」は地域に関することで3位に、他の項目は4位に挙げられている(複数回答)。 次に各メディアの印象を尋ねたところ、「情報が信頼できる」「社会的影響力がある」ではNHKテレビが1位に、「情報が面白い・楽しい」「情報が分かりやすい」では民放テレビが1位に、「手軽に見聞きできる」「情報源として欠かせない」「情報の量が多い」「情報が役に立つ」ではインターネットが1位になっている。新聞は、「情報が信頼できる」で2位、「情報の量が多い」で3位となっている(複数回答)。昨年度調査と比較するとNHKテレビは「情報が信頼できる」が2.2ポイント、民放テレビは「情報が役に立つ」が2.4ポイント、それぞれ増加している。一方、新聞は「情報が信頼できる」(3.0ポイント)、「情報の量が多い」(2.5ポイント)、「社会的影響力がある」(2.4ポイント)、「手軽に見聞きできる」(2.1ポイント)が減少している。 3 .新聞の購読状況と評価 ―新聞の購読率は低下傾向 ここからは新聞の購読率及び購読料や個別配達など新聞に対する評価を紹介したい。まず新聞の購読率を見ると、本調査を始めた2008年度から低下傾向が続き、2008年度88.6%から今回調査53.8%へ34.8ポイントの低下となっている。前回調査58.1%からは4.3ポイントとの低下となっている。種別では全国紙は2008年度の55.1%から今回調査の25.6%へ29.5ポイントの低下、前回調査26.4%からは0.8ポイントの低下となっている。県紙・地方紙は2008年度27.6%から今回調査21.5%へ6.1ポイントの低下、前回調査23.8%からは2.3ポイントの低下となっている。ブロック3紙は2008年度13.0%から今回調査7.1%へ5.9ポイントの低下、前回調査7.8%からは0.7ポイントの低下となっている。(図表3)

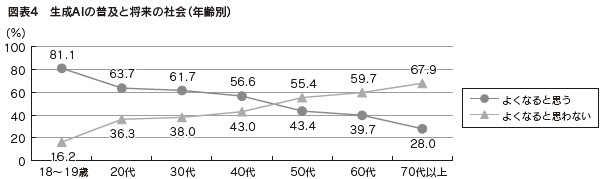

月ぎめで新聞を取る理由は「新聞を読むのが習慣になっているから」が48.5%(昨年度47.1%)で最も多く、「新聞でなければ得られない情報があるから」が37.3%(昨年度39.3%)で次いでいる。一方、新聞を取らない理由は「テレビやインターネットなど他の情報で十分だから」が75.5%(昨年度77.6%)で最も多く、次いで「新聞の購読料は高いから」が39.3%(昨年度38.3%)となっている(共に複数回答)。 今後の新聞との接し方については、「紙の新聞を購読する」と答えた人が最も多く42.4%となっているが、2018年度(58.5%)から低下が続いている。一方、「図書館やインターネットなど無料で読める分で十分なので、新聞は購読しない」は27.9%で2018年度(20.4%)から、「無料でも新聞は読まない」は16.3%で2018年度(8.8%)から、それぞれ上昇傾向にある。 新聞の1 ヶ月の購読料(3,000円から5,000円)について、「かなり高い」は16. 4%、「少し高い」は36.8%で、両者を合わせた『高い(計)』は53.2%となっている。「妥当である」は43.3%、「少し安い」と「かなり安い」を合わせた『安い(計)』は1.9%とごく少数に留まっている。時系列変化を見ると、『高い(計)』の割合は、調査開始の2008年度以来、50%台で推移していたが、2015年度に初めて50%を下回り、「妥当である」が上回った。2019年度は再び『高い(計)』が「妥当である」を上回り、以降50%台で推移している。 戸別配達については、「ぜひ続けてほしい」は27.4%、「できれば続けてほしい」は24.1%で、両者をあわせた『続けてほしい(計)』は51.4%となっている。時系列変化を見ると、『続けてほしい(計)』の割合は減少傾向が続き、調査開始の2008年度(84.1%)からは32.7ポイント、昨年度(54.9%)からは3.5ポイントの減少となっている。年代別に見ると、30代~ 70代以上で昨年度より減少している。 4.生成AIについて ―生成AIによるニュース記事、過半数が否定的 本調査では、トピック質問として、生成AIについて尋ねている。生成AIとは、人工知能の一種であり、大量のデータを学習し、テキストに限らず、画像、動画など、様々な形式の新しいデータを生成することが可能である。近年目覚ましく発展したこの技術について人々はどのように向き合っているのだろうか。 まず、生成AIと聞いて思い浮かぶものについて尋ねたところ、「質問に論理的な文章で回答する対話型AI」と答えた人が60.2%で最も多く、以下、「既存のコンテンツを学習して新たな画像・動画を生み出す画像・動画生成AI」が40.6%、「文章を本物の人間のように読む音声生成AI」が40.2%となっている。 次に、普段の生活で、生成AIを使うことがあるか尋ねたところ、何らかの形で生成AIを使用している人は14.1%となっている。一方、「使っていないが使用された文章、画像、映像などには触れている」は16. 9%、「使ったことはない」は68.5%となっている。また、生成AIを使用する場面について、複数回答で尋ねているが「個人的に趣味や生活で使っている」7.7%、「業務や仕事で使っている」7. 2%、「学習(学校の課題など)で使っている」2.6%となっている。 では、AIに自分の仕事が取って代わられると思うか尋ねた。「取って代わられる」と答えた人の割合は49.1%(「かなりの部分を取って代わられる」6.6%と「部分的に取って代わられる」42.4%の計)、「ほとんど取って代わられない」は28.5%となっている。なお、「わからない」は22.0%である。職業別に見ると、「取って代わられる」と答えた人は、事務的職業(69.3%)、管理的職業(68.0%)が7割近く、法務・経営・文化芸術等の専門的職業(62.7%)、研究・技術の職業(61.5%)が6割強となっている。 ニュース記事作成の現場で生成AIが利用されるようになると、コストの削減等のメリットがある一方でフェイクニュースが紛れ込む等の懸念点もある。報道機関での生成AIの利用について人々はどのように考えているのだろうか。 まず、生成AIが書いたニュース記事が増えることについてどう思うか尋ねたところ、「よいと思う」と答えた人の割合は15.5%(「よいと思う」2.0%と「どちらかと言えばよいと思う」13.5%の計)で、「よくないと思う」と答えた人が56.7%(「よくないと思う」18.5%と「どちらかと言えばよくないと思う」38.1%の計)と上回っている。なお、「わからない」が27.4%となっている。 次に、生成AIがニュース記事を書くことについて印象を尋ねた。「人の判断が入らず、フェイクニュースがまぎれこむ危険がある」が最も多く48.9%、次いで「記事の責任の所在があいまいになる」が44.5%、「メディア間で似たような記事ばかりになる」が28.4%とネガティブな印象が上位に挙げられている。また、生成AIで作られたフェイクニュースにだまされない自信があるか尋ねたところ、「自信がある」と答えた人は11.1%(「自信がある」1.5%と「どちらかと言えば自信がある」9.6%の計)にとどまり、「自信がない」と答えた人が87.9%(「自信がない」44.3%と「どちらかと言えば自信がない」43.6%の計)に上っている。 現在、生成AIの技術開発が急速に進んでいる一方で、生成AIの濫用や著作権侵害への対応も大きな課題となっている。人々は、生成AIの開発・利用と政府による規制のバランスをどのように考えているのだろうか。 生成AIの開発と規制について、2つのどちらの意見に近いか尋ねた。意見A「生成AIの開発、利用の分野で世界に後れをとらないために、フェイクニュースや著作権侵害などの悪影響があったとしても、政府は規制を最小限にとどめるべきだ」に近いと答えた人が19.1%(「Aに近い」5.6%と「どちらかと言えばAに近い」13.5%の計)にとどまり、意見B「生成AIの開発、利用の分野で世界に後れをとることになっても、フェイクニュースや著作権侵害などの悪影響を排除するため、政府は規制を強化すべきだ」に近いと答えた人が59.7%(「Bに近い」28.0%と「どちらかと言えばBに近い」31.7%の計)と半数を超えている。 続いて生成AIの普及によって将来の社会がよくなると思うか尋ねたところ、「よくなると思う」と答えた人が44.2%(「よくなると思う」4.7%と「どちらかと言えばよくなると思う」39.5%の計)、「よくなると思わない」と答えた人が54. 2%(「よくなると思わない」17.0%と「どちらかと言えばよくなると思わない」37.2%の計)となっている。年齢別に見ると、「よくなると思う」は、年齢が低いほど割合が高くなり、40代以下で「よくなると思わない」の割合を上回っている。(図表4)

以上の質問について、生成AIの使用の有無で見てみると、意見が異なることが分かった。AIに自分の仕事が「取って代わられる」と答えた人、生成AIが書いたニュース記事が増えることを「よいと思う」と答えた人、生成AIの開発と規制について「政府は規制を最小限にとどめるべきだ」と答えた人、生成AIの普及と将来の社会について「よくなると思う」と答えた人は、生成AIを「使ったことはない」人に比べ、「使っている」人で多くなっている。 5 .安全保障について ―世界平和への最大の脅威はロシア ウクライナ情勢は依然として厳しい状況が続いており、長期化する戦争に対して解決の見通しはいまだ立っていない。また、パレスチナ情勢についても、停戦や恒久的な平和の見通しは不透明である。 現在、どの国が世界平和への最大の脅威になっていると思うか尋ねたところ、「ロシア」と答えた人が最も多く40.7%、次いで「中国」27.0%、「北朝鮮」15.7%となっている。 また、最近の世界情勢を踏まえて、世界各国で連携して取り組むべき課題は何か尋ねたところ、「戦争や地域紛争の終結・抑止」と答えた人が最も多く74.4%、次いで「地球環境問題」41.9%、「核兵器拡散の抑制」28.5%となっている。この質問は、当会が実施した「諸外国における対日メディア世論調査(第11回)」でも尋ねている。世界各国で連携して取り組むべき課題についてはインド以外は「戦争や地域紛争の終結・抑止」を1位に挙げている。 日本が他国から軍事攻撃を受ける不安をどれくらい感じるか尋ねたところ、「不安を感じる」と答えた人が77.7%(「とても不安を感じる」21.0%と「どちらかと言えば不安を感じる」56.7%の計)で、「不安を感じない」と答えた人の21.6%(「まったく不安を感じない」3.0%と「どちらかと言えば不安を感じない」18.6%の計)を大きく上回っている。「とても不安を感じる」は、2022年度から2023年度に5.8ポイント上昇したが、今回調査では3.6ポイント低下している。 台湾をめぐって中国が武力を使うようなことが起きるのではないかという危機感を持っているか尋ねたところ、「危機感を持っている」と答えた人が78.5%(「非常に危機感を持っている」20.3%と「どちらかと言えば危機感を持っている」58.3%の計)で、「危機感を持っていない」と答えた人の20.8%(「まったく危機感を持っていない」2.7%と「どちらかと言えば危機感を持っていない」18.1%の計)を大きく上回っている。「非常に危機感を持っている」は、2022年度から2023年度に3.8ポイント上昇したが、今回調査では5.4ポイント低下している。 中国が台湾を軍事的に攻撃するような事態になった場合の日本の関与について尋ねた。「自衛隊は戦闘に参加しないが、米軍に武器弾薬を後方支援する」が29.6%と単独の選択肢としては最も多くなっている。これに「在日米軍基地の使用を含め、軍事面では一切関与しない」(28.5%)、「日本にある米軍基地からの米軍の戦闘行動のみ容認し、自衛隊は一切関与しない」(24.6%)を合わせると8割が自衛隊の参加に否定的で、「自衛隊が米軍とともに中国軍と戦う」は12.6%にとどまっている。 以上、今年度の「メディアに関する全国世論調査」の結果を概観してきた。本調査ではトピック質問の一つとして、近年、急速に発展を遂げ、国際競争も激しさを増している生成AIを取り上げた。日本、米国、中国、ドイツ、英国の国民を対象に調査した「令和6年版情報通信白書」(総務省)によると、各国の生成AI利用率は日本9.1%、米国46.3%、中国56.3%、ドイツ34.6%、英国39.8%となっている。諸外国と比べると、日本の生成AIの利用率は低く、普及、開発ともに遅れを取っている状況がある。本調査の結果からは、生成AIに対する政府の規制について、6割の人が「規制強化」に賛成しており、生成AIが社会にもたらす悪影響についての懸念が大きいことが分かった。一方で、若い人ほど生成AIを利用しており、生成AIの普及により将来の社会はよくなると考える傾向が高いことも分かった。若い年代ほど利用率が高いことから、これから徐々に日本社会へ浸透していくものと思われる。今後、社会の中で利用者が増えるに従って、生成AIに対する意識がどのように変化していくのか、これからも世論調査を通して注視していきたい。

|