|

■第11回「諸外国における対日メディア世論調査」結果の概要

公益財団法人新聞通信調査会(理事長西沢豊)は、2024年11月〜12月、米国、英国、フランス、韓国、タイ、ロシア、インドの7カ国を対象に「第11回諸外国における対日メディア世論調査」を実施しました。調査は、米国は電話調査とWEB調査の併用、英国、フランス、韓国、ロシアは電話法、タイ、インドは面接法で行い、各国とも約1,000人から回答を得ました。回答者の性別・年代別構成は各国の人口構成に近い比率に割り当てられています。

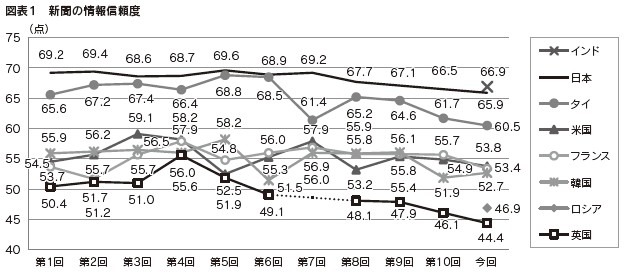

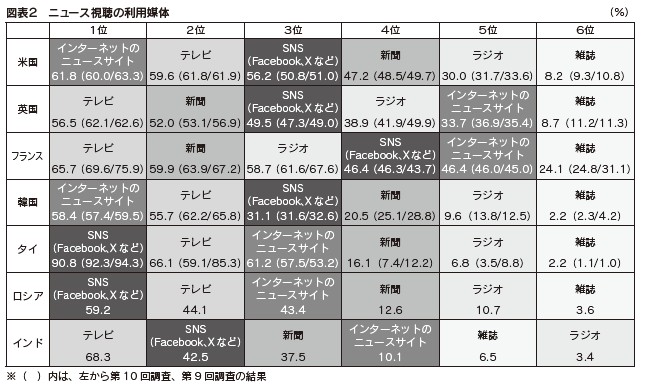

最近は「ニュース」に接触するための媒体として、インターネットの台頭が著しく、もはや従来型メディアの新聞・テレビ・ラジオをしのぎ、その流れは加速していると実感することが多い状況だ。以下、SNSの利用実態なども含め、ニュースとの接触状況や意識を紹介する。まず、ニュース視聴の利用媒体では、米国、韓国はインターネットのニュースサイト、英国、フランス、インドはテレビ、タイ、ロシアはSNS(Facebook、Xなど)が、それぞれ1位となっている。2位には米国、韓国、タイ、ロシアはテレビ、英国、フランスは新聞、インドはSNSが続いている。新聞は英国、フランスで2位となっているが、インドで3位、米国、韓国、タイ、ロシアで4位となっている(図表2)。

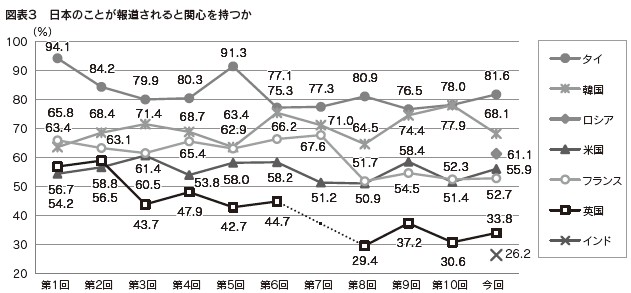

新聞を紙面で読むか、電子版・オンラインで読むかについては6年前の第5回調査から尋ねている。新聞を読む人のうち、インドを除く6カ国で「電子版・オンラインのみ」が「紙面のみ」や「両方」よりも多くなっている。「電子版・オンラインのみ」は、韓国では昨年度より18ポイントの増加となっている。インドは、「紙面のみ」が56.8%と過半数を占めている。 ニュース接触におけるインターネットのニュースサイトやSNSの台頭が調査結果からも明らかになったが、一方で、フェイクニュースの拡散が大きな問題となっている。人々はインターネット上でニュースに触れるとき、どれだけニュースの信ぴょう性に気を配っているのだろうか。インターネットのニュースを見る時に、ニュースの出所を気にするか尋ねたところ、インドを除く6カ国で「気にする」(「いつも気にする」と「まあ気にする」の合計)が、「気にしない」(「全く気にしない」と「あまり気にしない」の合計)を上回っている。「気にする」と答えた人は、フランスが86.7%で最も多く、次いで米国85.4%、タイ84.5%と8割台となっている。以下、英国が70.3%、韓国が67.2%、ロシアが58.3%となっている。そのうち、「いつも気にする」のはフランスが64.3%で最も多く、次いで米国が49.3%、英国が43.3%となっている。インドでは「気にする」の割合が44.7%にとどまっている。昨年7月に新聞通信調査会が実施した「メディアに関する全国世論調査」では、「気にする」と答えた人が45.9%、そのうち「いつも気にする」のは12.5%となっている。 2.日本に関する報道 ―日本についての報道、「科学技術」に期待 日本のことが報道されると関心を持って見聞きするか否かについては、関心層(「とても関心がある」と「やや関心がある」の合計)はタイで81.6%と最も高く、次いで韓国で68.1%となっている。以下、ロシア61.1%、米国55.9%、フランス52.7%、英国33.8%、インド26.2%となっている。韓国について時系列に見ると、第9回、第10回調査と上昇を続けていたが、今回調査では10ポイント低下している(図表3)。 では、日本についてどのようなことを報道してもらいたいと思っているのか、自国のメディアに期待する内容を尋ねた。1位はタイを除く6カ国で「科学技術」、タイは「観光情報」が挙げられている。2位には、米国、フランス、インドは「国際協力や平和維持活動」、英国は「生活様式や食文化」、韓国は「政治、経済、外交政策」、タイは「科学技術」、ロシアは「観光情報」が続いている。

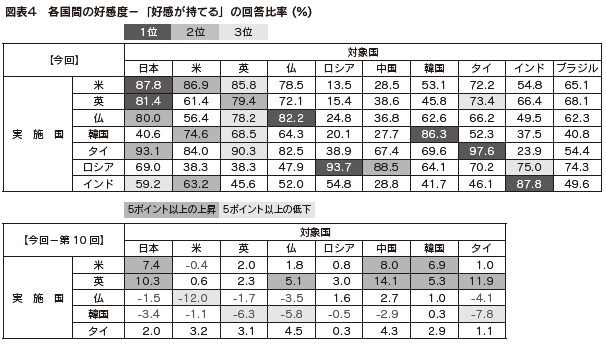

3.日本および調査各国間の好感度 ―韓国の対日好感度、今回は微減 当調査では、第2回調査(2016年)から日本および調査各国間の好感度についても質問している。今回調査では、インドとブラジルに対する好感度も追加して尋ねている。 まず日本に対する好感度(「とても好感が持てる」と「やや好感が持てる」の合計)については、タイで最も高く93.1%、次いで米国87.8%、英国81.4%、フランス80.0%、ロシア69.0%、インド59.2%となっている。前回と比較すると、英国は10.3ポイント、米国は7.4ポイントの上昇となっている。韓国は過去最高の前回より3.4ポイント低下して40.6%となっている。 日本を除いた相互好感度について見ると、各国の好感度が高い上位3位は、米国が日本、自国、英国、英国が日本、自国、タイ、フランスが自国、日本、英国、韓国が自国、米国、英国、タイが自国、日本、英国、ロシアが自国、中国、インド、インドが自国、米国、日本となっている。前回からの変化を見ると、日本、中国、韓国に対する好感度は米国と英国で5ポイント以上、上昇している。英国は、フランス、タイに対しても5ポイント以上、上昇している。米国に対する好感度はフランスで12.0ポイント低下している。韓国では英国、フランス、タイに対する好感度が5ポイント以上、低下している(図表4)。

ロシアの調査機関は、自国を取り巻く国際環境を踏まえて、ロシア国内のみを対象に、トルコ、イラン、北朝鮮、ウクライナに対する好感度を追加調査した。これらはいずれもロシアとの関係が深い国々である。トルコに対する好感度は61.9%、イランは53.5%、北朝鮮は62.6%と、いずれも半数を超えている。一方、ウクライナに対する好感度は29.7%にとどまっている。興味深いのは、韓国と北朝鮮に対する好感度の違いである。全体としては、韓国が64.1%、北朝鮮が62.6%と、ほぼと同程度の好感度が示されている。しかし、年代別に見ると、若年層では韓国に対する好感度が高く、高齢層では北朝鮮に対する好感度が高いという傾向が見られた (図表5)。

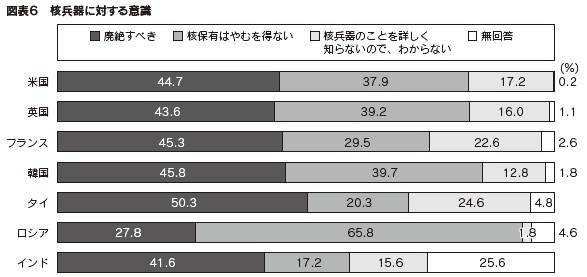

4.世界の課題及び核兵器についての意識 ―今後10年で「核使われる」、ロシアで7割 1945年に広島・長崎に原爆が投下されて80年がたつ。現在でも大量の核兵器が地球上に存在し、核保有国が関わる紛争では多かれ少なかれ核兵器使用の懸念が生じている。当調査では今回トピック質問として核兵器をめぐる問題を取り上げた。 「核兵器は広島・長崎で使われたのを最後に80年間使用されていないが、今後10年の間に、再び使用されると思うか」と尋ねたところ、「使用されると思う」がロシアで最も高く69.2%となっている。「使用されないと思う」は26.3%にとどまり、43ポイントの差がついている。ロシアでの「使用されると思う」の回答割合は、他の調査各国と比較してきわめて高い。「使用されると思う」は、米国で47.5%、英国46.5%、タイ45.6%、フランス41.1%、韓国40.6%、インド24.9%である。一方、「使用されないと思う」は、韓国53.6%、米国52.5%、フランス52.5%と5割を上回っている。英国、タイでは「使用されると思う」、「使用されないと思う」がほぼ同じ割合で、意見が拮抗している。 次に核兵器の取扱いについて尋ねた。ロシア以外は「廃絶すべき」が「核保有はやむを得ない」を上回っている。「廃絶すべき」はタイで50.3%と最も多く、次いで、韓国45.8%、フランス45.3%、米国44.7%、英国43.6%、インド41.6%となっている。ロシアは最も少なく、27.8%である。他方、「核保有はやむを得ない」はロシアが最も高く65.8%となっている。次いで、韓国39.7%、英国39.2%、米国37.9%、フランス29.5%、タイ20.3%、インド17.2%となっている(図表6)。

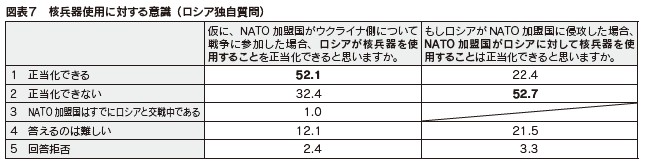

ウクライナ情勢をめぐり、ロシアはこれまでにもたびたび核兵器の使用に言及してきた。当調査では、ロシア国内でも核兵器の使用を容認する世論が高まりつつあることが明らかになった。 ロシアの調査機関は、さらに踏み込んで、ウクライナ情勢における核使用について尋ねた。この質問はロシア国内のみを対象にしており、戦時下のロシアにおいて人々が核使用をどのように考えているのかを探るものである。 「もしNATO加盟国がウクライナ側について戦争に参加した場合、ロシアが核兵器を使用することを正当化できると思うか」と尋ねたところ、ロシアが核兵器を使用することを「正当化できる」と回答した人は52.1%で半数を超えている。一方、「正当化できない」と回答した人は32.4%にとどまっている。逆に、ロシアが核兵器で攻撃されることについても質問した。「もしロシアがNATO加盟国に侵攻した場合、NATO加盟国がロシアに対して核兵器を使用することは正当化できると思うか」と尋ねたところ、ロシアに対して核兵器を使用することを「正当化できる」と回答した人は22.4%にとどまっている。一方、「正当化できない」と回答した人は52.7%に上っている(図表7)。

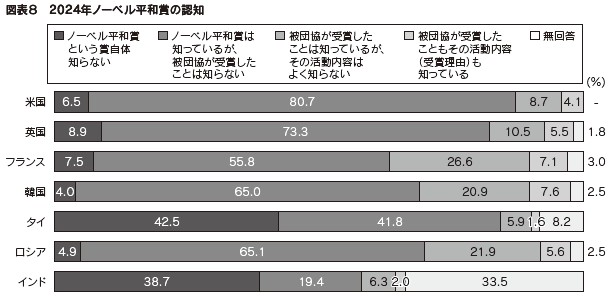

ロシアでは、ウクライナ情勢の混迷の中で、敵国に対する核兵器の使用は、やむを得ない選択肢の一つだと見なされている。しかし、ロシアが核攻撃を受けることについては、多くの人が正当性を認めておらず、同じテーマでも、立場を変えた質問では対照的な結果が浮き彫りとなった。 昨年のノーベル平和賞は、被爆者の立場から核兵器の問題に取り組んできた被団協(日本原水爆被害者団体協議会)に授与され、その活動に注目が集まっている。そこで当調査では、調査各国で被団協の受賞がどれだけ認知されているか質問した。 2024年のノーベル平和賞が被団協に授与されたことを知っているか尋ねたところ、「ノーベル平和賞は知っているが、被団協が受賞したことは知らない」を挙げた人は米国で最も高く80.7%となっている。次いで、英国73.3%、ロシア65.1%、韓国65.0%、フランス55.8%の順で高く、いずれも50%を超えている。アメリカでは、原爆の開発に関わった物理学者オッペンハイマーを描いた映画が公開され、2024年のアカデミー賞で作品賞をはじめとする最多7部門を受賞し、大きな話題となった。しかし、その年のノーベル平和賞が核兵器の問題に長年取り組んできた被団協に授与されたことについて、知っている人は少数にとどまった。

タイとインドでは「ノーベル平和賞という賞自体知らない」が最も多く、タイ42.5%、インド38.7%となっている。次いで「ノーベル平和賞は知っているが、被団協が受賞したことは知らないがタイ41.8%、インド19.4%となっている。「被団協が受賞したことは知っているが、その活動内容はよく知らない」は、フランス(26.6%)、ロシア(21.9%)、韓国(20.9%)で20%台となっている。「被団協が受賞したこともその活動内容(受賞理由)も知っている」は、7カ国すべてで10%に満たなかった(図表8)。

当調査では、第9回調査(2020年)から世界各国が取り組むべき国際的な課題について質問している。最近の世界情勢を踏まえて、世界各国で連携して取り組むべき課題は何か尋ねたところ、「戦争や地域紛争の終結・抑止」はインドを除く6カ国で1位となっている。韓国が62.0%と最も高く、次いでロシア57.0%、フランス55.7%と続く。昨年は米国、英国、韓国、タイで1位だったが、今年はフランスも2位から1位に上昇している。インドでは「国際テロ組織の撲滅」が1位となっている。2位には米国で「国際テロ組織の撲滅」、英国、フランス、韓国は「地球環境問題」、タイ、ロシア、インドは「核兵器拡散の抑制」が挙げられている。昨年7月に新聞通信調査会が実施した「メディアに関する全国世論調査」でも同じ質問をしたところ、1位「戦争や地域紛争の終結・抑止」、2位「地球環境問題」となっている。 調査各国で、世界の課題として「戦争や地域紛争の終結・抑止」を挙げる人が増えていることがわかる。その背景には、ウクライナやパレスチナの情勢が混迷を極め、長期化していることへの懸念があると考えられる。 第1回調査(2015年)以来、これまでに何度か、調査各国に、知っている日本人の名前を挙げてもらってきた。直近では、第5回調査(2018年)で同様の質問を行っている。 当調査でも、存命かどうかに関わらず、知っている日本人の名前を一人挙げてもらい、回答が多かった順に整理分類した。その結果、1位となったのは、米国は「オノ・ヨーコ」、英国、フランスは「昭和天皇」、ロシアは「宮崎駿」、韓国は「安倍晋三」、タイは「金城武」、インドは「石破茂」である。2位には「昭和天皇」(米国)、「オノ・ヨーコ」(英国)、「宮崎駿」(フランス)、「村上春樹」(ロシア)、「伊藤博文」(韓国)、「深田恭子」(タイ)、「安倍晋三」「宮崎駿」(インド)が挙げられている。政治家に限って見ると、安倍晋三元首相はすべての国で10位以内に入っており、2022年に亡くなってからも高い知名度を維持していることがわかる。一方、石破茂首相については10位以内に入っていたのは韓国とインドの2カ国だった。 以上、今年度の「諸外国における対日メディア世論調査」の結果を概観した。調査実施については、韓国での調査は、調査の開始時期が非常戒厳の発令と重なり、調査実施が懸念されたが、現地調査機関の尽力で調査を完了することができた。調査結果を概観した範囲では顕著な影響は見られなかった。 調査対象国については、新しい試みとして今回、新たにロシアとインドを加えた。インドでの調査では、他の調査各国と比較して無回答が多い傾向が見られた。現地の調査機関によると、インドでは、外国や国際情勢に関心を持つ人は都市部に集中しており、それ以外の地域では関心が薄いため、外国に関する質問に対し無回答が増える傾向にあるという。今回の調査では、ニュースを視聴する際の媒体やニュースの出所に関する質問では無回答が少なかったものの、他国への好感度を尋ねる質問では2〜3割の人が無回答だった。 ロシアでは現地の調査機関が独自に、ウクライナ情勢と関連付けて核兵器の使用について質問し、興味深い結果が得られた。調査結果からは、ロシアにおける核兵器使用の容認度が他国と比べて著しく高いことが明らかになった。この結果について、ロシアの現地調査機関は「核兵器の使用は、広島・長崎への原爆投下以降、事実上タブーであり、最近までは、ロシアでも核兵器の使用は強く拒絶されてきた。しかし、長引くウクライナ情勢のもとで、ロシア国内でも核兵器は受容され、避けられないものであるという認識が広がっているのではないか」と指摘している。 ロシアのウクライナ侵攻が始まって3年が経過し、現在もさまざまな形で和平が模索されているが、依然として解決の道筋は見えていない。核兵器の問題は人類全体に関わる重要な課題であり、調査各国が核兵器をどのように認識しているのかを把握する意義は大きい。今後も、世界の現状を明らかにするために、定期的に世論調査を実施していきたい。 〇おわりに より詳細な分析については、新聞通信調査会ホームページの《事業紹介》→《世論調査・研究会》→《諸外国における対日メディア世論調査》(https://www.chosakai.gr.jp/project/notification/#tab2)に掲載しているので、参考にしていただければ幸いである。

|