■「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2024」からわかる利他的行動、居住地域に関する意識、介護の状況と影響、親の死別と経済状況(前編)

石田 浩(東京大学社会科学研究所 名誉教授)

石田賢示(東京大学社会科学研究所 准教授)

大久保将貴(東京大学社会科学研究所 助教)

俣野美咲(群馬県立女子大学文学部 講師)

要約

本稿は、東京大学社会科学研究所が2007年から17年間にわたり継続して実施している「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」の2024年調査に関する基礎的な分析をまとめたものである。今回は、下記のようなテーマについて分析した結果をまとめた。(1)利他的行動は学歴(教育水準)、暮らし向き(経済的豊かさ)、市民参画(投票の有無)、共感性(他者との共感能力)と関連すること、(2)地域社会での共助があまりみられないまま居住環境の安心、安全の意識が高まっていること、(3)介護をしている人の割合は年齢や性別で異なり、介護は就業や健康に影響を与えること、(4)親との死別は子の世帯収入に影響を及ぼさないが、死別前まで親と同居していた無配偶者においては世帯収入が約67万円低下すること等が明らかとなった。

【注:当稿は10月号前編、11月号後編として2カ月に分けて紹介する】1

1.研究の背景と調査データ

東京大学社会科学研究所では、「働き方とライフスタイルの変化に関するパネル調査」(Japanese Life Course Panel Surveys -JLPS)という現代日本の若年層・壮年層を対象にした調査を、2007年から継続して毎年実施している。「パネル調査」というのは、同じ象者を継続して追跡するもので、この調査では、現代日本に生きる若年・壮年の姿と彼ら・彼女らの変化を明らかにすべく、学びの軌跡、職業キャリアの蓄積、生活時間・暮らし方といったライフスタイルに加えて、結婚・出産のような家族イベントの生成、健康、価観や意識といった多様な生活の側面について調査している。

2007年に日本全国に居住する20-34歳(若年サンプル)と35-40歳(壮年サンプル)の男女を母集団として地域・都市規模・性別・年により層化した上で、対象者を抽出した(以降「継続調査」と呼ぶ)。調査票は郵送により配布し、その後調査会社の調査員が訪問し回収する方法を採用した。「若年サンプル」3,367名(回収率34.5%)、「壮年サンプル」1,433名(回収率40.4%)を回収した。2011年は「追加調査」として、「継続調査」対象者と同年齢である2011年に24-38歳(若年)と39-44歳(壮年)を2007年調査と同様な形で抽出し、郵送配布・郵送回収の方法により調査を実施した。「若年サンプル」710名(回収率32.4%)、「壮年サンプル」253名(回収率31.4%)を回収した。

2019年には、JLPSの対象者が加齢し、20歳代の若い世代の対象者がいなくなったので、新たに若年リフレッシュサンプル調査として、2019年時点で日本全国に居住する20-31歳の男女を母集団として2007年調査と同様な方法で対象者を抽出した。調査方法も、2007年調査方法を継承して、郵送により調査票を配布、調査員の訪問により調査票を回収した。2383名を回収(アタック数に対する回収率36.1%)、そのうち調査に継続することを了承した2049名(同回収率31.1%)を追跡対象者とした。2007年からの「継続調査」、2011年からの「追加調査」、2019年からの「若年リフレッシュサンプル調査」の3つの調査の対象者を毎年継続して追跡している。

2024年1月から3月にかけて、「継続調査」の第18 回、「追加調査」の第14回、「若年リフレッシュサンプル調査」の第6回の調査を実施した。「継続調査」の「若年サンプル」は1,612名(アタック数に対する回数率82.9%)、「壮年サンプル」は790名(同86.2%)を回収した。「追加調査」は「若年サンプル」は393名(アタック数に対する回数率67.5%)「壮年サンプル」は170名(同74.6%)を回収した。「若年リフレッシュサンプル調査」は、回収数は1,256名(アタック数に対する回数率76.1%)であった。

本報告では、以下の4つのテーマについて最新の調査データを用いて分析する。(1)利他的行動、(2)居住地域に関する意識、(3)介護の状況と影響、(4)親の死別と経済状況、である。

(石田浩)

2.利他的行動とその関連要因

(1)利他的行動の定義とそれを説明する仮説

利他的行動とは、自身がコスト(時間や労力など)を負担しながら、自己利益のためではなく他者の利益のために行う行動を指す。見返りを期待するのではなく、ある種自己を犠牲にして他人を支援する行為である。例えば、街頭での募金活動に協力すること、恵まれない家庭の子どもに無料で勉強を教えること、地震や台風などの自然災害が発生した被災地に支援に向かうこと、などが挙げられる。自助、公助とは異なり、他者のために自らの時間と労力を提供する「共助」は、家族や国家にだけに頼ることが難しい現代社会において、ますます重要性を増しているといえる。

イギリスのCharities Aid Foundationが公開するWorld GivingIndexによると、日本は世界の人助けランキングで極めて低い位置にある。2024年の報告書では、日本は142カ国中141位と、ほぼ最低水準にあることが示された(Charities Aid Foundation 2024,p.18)。この指標は、世論調査を専門とするGallup社による世界規模の調査を基にしており、15歳以上の全国約1,000名を対象に電話インタビュー方式で実施されている(Gallup2021)。日本はこの指標が公開された14年前から一貫してランキングの下位に低迷している。

本節では国際比較の分析は行わないが、日本国内の調査に基づき、他人の利益のために行われる利他的行動がどのような要因と関連ているかを検証する。誰が、なぜ人助けを行うのか。「共助」の背景にある要因を探るため、これまでの学術研究、特に社会学の分野おける利他的行動に関する文献レビューを行った。その結果、以下の4つの要因が明らかになった。

第1は「人口・家族」(性別、年齢、配偶関係、子どもの有無)に関する要因である。女性は男性よりも利他的行動に従事する確率一般的に高いことが示されている。多くの研究で、女性は男性よりも慈善事業への寄付やボランティア活動に参加する傾向があること明らかにされている(Einolf 2010; Musick and Wilson2007)。ただし、利他的行動の内容によって違いがある可能性もある。たとえば、子どものスポーツ教室でのボランティアでは、男性がコーチ、女性が送り迎えを担当するなど、役割分担が異なることが指摘されている(Wilson2012)。

三谷(2016)の分析によると、ボランティア活動への参加率は50代で最も高い。高齢層は時間的な余裕があり、利他的行動が良好なメンタルヘルスとも関連している(Wilson2012)。家族形成に関する要因では、結婚が利他的行動と正の相関を持つことが報告されている(Taniguchi 2010; Wilson2000)。また、子どもを持つことが両親のボランティア活動を促進することも示されている(Wilsonand Musick 1997a)。

以上を踏まえると、「女性は男性よりも、高齢層は若年層よりも、配偶者がいて子どもがいる人の方が利他的行動に従事しやすい」という仮説が導き出せる。

第2は、「社会・経済的資源」(学歴、就業、職業、暮らし向き、持ち家)である。これまでの研究では、社会・経済的資源は、利他的行動と正の相関があることが指摘されてきた(三谷2016、仁平2011、Taniguchi2010、豊島2000)。Wilson( 2000)によれば、教育水準はボランティア活動を予測する最も一貫した要因として挙げられている。高い教育を受けることにより、社会問題の所在をより自覚するようになり、市民的精神が豊かになるという見方がある一方で、高学歴者はより広範な組織に関わるためにボランティア活動などに誘われる機会が多いことや、高学歴層は団体を組織する能力や市民活動スキルに長けている、といった解釈がある。

就業状態と利他的行動の関連は、一貫した知見があるわけではない(Wilson2012)。Taniguchi(2006)の研究によれば、パートタイム雇用はフルタイム雇用の場合と比べて、女性ではボランティア活動に関わりやすい傾向がある。就業に従事しておらず家庭でのアンペイドワークの時間が長いことは、ボランティア活動の参加と正の相関があることが報告されている(Einolf 2010)。

職業的地位が上がるほどボランティア活動に参加する確率が高まる傾向もある(Wilson and Musick1997b)。専門・管理職に従事する者はブルーカラー職に従事する者よりもボランティアに参加しやすい(Musick and Wilson2007)。所得や経済状況についても、多くの研究で高所得者の方が低所得者より利他的行動に従事する傾向が高いことが示されているが、逆の関係を指摘する研究も存在する(Wilson2000)。

これまでの研究蓄積を踏まえ、「社会・経済的資源が豊かな層は、利他的行動をとりやすい」という仮説を導くことができる。

第3は、「社会的ネットワーク・社会関係資源」(社会的つながり、市民参画)である。社会との繋がりや社会的ネットワークの広がりは、利他的行動を促す要因と考えられてきた(Musick and Wilson 1997a; Wilson2000)。他の人々との繋がりや支援の関係は、他者への信頼を高め、自分自身を犠牲にして他者の利益となるような行動を誘発する傾向がある。社会関係資源は、特にボランティアなど社会運動と結びつく活動のときに大きな力を発揮する。社会関係、ネットワークに厚みがあるほど、集団の凝集性や連帯感が高まり、利他的行動が互いに促進される土壌が生まれる。

また、市民参画の経験は、利他的行動と正の相関があることが示されている。市民参画は他者との出会いを広げ、利他的行動の機会を増やす可能性がある。市民参画が一般的信頼感を高め、それが利他的行動を促すことも考えられる(Wilson2012)。

以上の研究を参照すると、「社会的関係資源が豊富である場合には、利他的行動をとりやすい」という仮説を立てることができる。

第4は、「気質・パーソナリティ特性」(相談されるパーソナリティ、一般的信頼)である。社会心理学者は、利他的行動をとる人々の個人的気質やパーソナリティに着目してきた(Omoto et al. 2010; Smith 1994; Wilson2012)。他者と共感する能力・特性のある人は、人助けをする傾向が強いことがあきらかになっている。また、一般的信頼(他者を信用する傾向)が高い人も利他的行動をとりやすい。例えば、アメリカの総合社会調査(General SocialSurveys)を用いたEinolf(2008)の研究によれば、社会・経済的資源の変数をコントロールした後も、共感性とボランティア活動の参加の間には関連があることが報告されている。

以上から、「共感性が高く、他者を信頼する傾向がある場合には利他的行動をとりやすい」という仮説が導かれる。

本節では、以上のような先行研究と仮説を踏まえ、東大社研若年・壮年パネル調査を用いて、利他的行動に関連する3つの質問項目を取り上げる。それぞれの人助け項目の分布とその関連要因を調べ、すでに述べた仮説の妥当性について検証する。

(2)利他的行動の変数とその関連要因の変数

a.利他的行動の変数

東大社研若年・壮年パネル2024年の調査では、Charities Aid Foundationが用いる3つの利他的行動の質問を調査項目として採用している。具体的には、「あなたは、過去1か月間に下記のことをしましたか(〇はいくつでも)」として、3つの活動を挙げている。

1.助けを必要としている見知らぬ人を助けた

2.慈善事業に寄付をした

3.ボランティアをした

それぞれの活動の比率(無回答を除く)は、「助けを必要としている見知らぬ人を助けた」は14%、「慈善事業に寄付をした」は12%、「ボランティアをした」は7%である。Charities Aid Foundationの2024年のWorld Giving Indexによれば、日本の比率はそれぞれ、24%、17%、19%となっている(Charities Aid Foundation 2024,p.18)。Charities Aid Foundationの指標は、Gallup社の世論調査に基づいており、同じく全国調査であるが年齢が15歳以上ということで、われわれの調査よりも年齢幅が広く高齢者を多く含んでおり、そのために利他的行動の比率が全体として高くなっている可能性がある。東大社研パネル調査の対象者は、継続・追加・若年リフレッシュサンプルすべてを含むと、2024年には25歳から57歳であり、58歳以上の高齢者は対象外である。

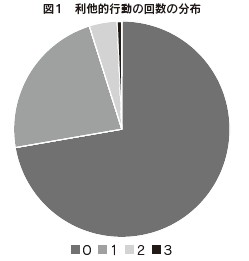

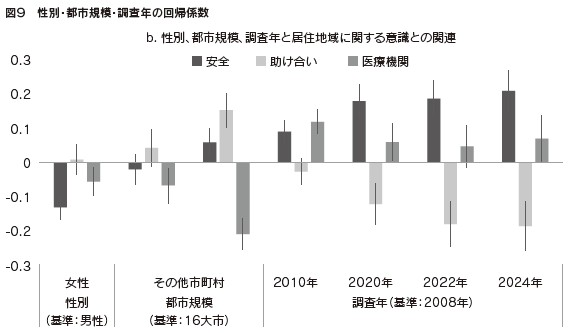

図1は、利他的行動の回数の分布である。3つの利他的行動のすべてを行った人の比率は、極わずか(1%弱)であり、1つが23%、2つが4%である。何の利他的行動もやっていない回答者は、70%強であることがわかる。

本稿では、3つの項目をそれぞれ別々の従属変数として分析することにより、利他的行動の内容の違いにより、規定要因が異なるのかを検証する。3つの項目は0 -1のダミー変数であるので、ロジスティックス回帰分析の手法を用いた。

b.利他的行動と関連する変数

利他的行動の変数と関連すると考えられる要因を独立変数として考慮する。ここでは、上述した4つの仮説に沿って独立変数を決定した。

第1に「人口・家族」に関する要因として、性別、年齢および年齢の2乗、有配偶の有無、子どもの有無の5つの変数を導入した。これらはモデル1としてロジスティックス回帰の式に最初に投入した変数のセットである。

第2に「社会・経済的資源」の変数を考慮する。学歴は、中学、高校、専門学校、短大・高専、大学、大学院の6つのレベルを区別し、高校を基準カテゴリーとしている。学歴は、モデル2として、人口・家族関連の変数とともに投入された。さらにモデル3としては経済関連の変数を追加している。就業変数は、フルタイム雇用(基準カテゴリー)、パートタイム雇用、自営、無就業の4つのカテゴリーである。職業は、専門・管理職の場合には1をそれ以外の職業(無職を含む)の場合には0をとる変数を作成した。回答者の経済状況を測る変数としては、現在の暮らし向きの質問である「現在のあなたのお宅の暮らし向きは、この中のどれにあたるでしょうか」(「豊か」から「貧しい」までの5段階評価を逆転コード)を用いた。現在の住まいが持ち家(1戸建てあるいは分譲マンション)の場合を1、それ以外を0とする変数を作成し、住居状況を把握した。

第3に「社会的ネットワーク・社会関係資源」の変数を作成した。回答者の社会との繋がりの強さを測定する質問項目として、「あなたは、次のAからEについて相談したり頼んだりするとき、どのような方になさいますか。A自分の仕事や勉強のこと、B仕事を紹介してもらうこと、C友人・恋人・配偶者などとの人間関係のこと、D失業や病気でお金が必要になったとき、まとまった金額を貸してもらう、E自分や家族の誰かが病気や事故で、人手が必要になったときに手伝ってもらう」を用いた。それぞれに項目について、「親」「配偶者」「子ども」など頼りにする人のリストがあり、AからEのすべての項目について誰かを挙げることができた(「誰もいない」という回答ではなかった)回答者を社会的繋がりがある人とした。この項目は2023年調査に尋ねられている。

選挙における投票が、市民参画の重要な要素とされているので、Wave17(2023年の調査)の「あなたは、2022年7月に行われた参議院選挙の比例代表では、どの政党に投票しましたか」の質問で、「投票しなかった」と回答した場合には0、それ以外を1とする変数で投票による市民参画を把握した。社会的ネットワークの広さを測る指標として、「あなたは毎日何人くらいの方と日常的接触がありますか。直接あってあいさつや会話をする人は何人いますか」の質問を用いた。100人を超えた回答は「100人以上」とし、0人から100人以上の値をとる変数とした。

第4に、「気質・パーソナリティ特性」の変数を作成した。ひとつは、共感性を測る指標として、「次のような事がらは、あなたにどれほどあてはまりますか。友だちから悩み事を打ち明けられることが多い」の回答(「とても当てはまる」から「まったくあてはまらない」までの4段階評価を逆転コード)を共感度の高さの代理指標として用いている。もうひとつは、一般的信頼の質問項目と呼ばれるもので、「一般的に人は信用できると思いますか」の質問に「はい」と答えた人を一般的信頼度が高い人と捉えた。

(3)利他的行動の規定要因の分析結果

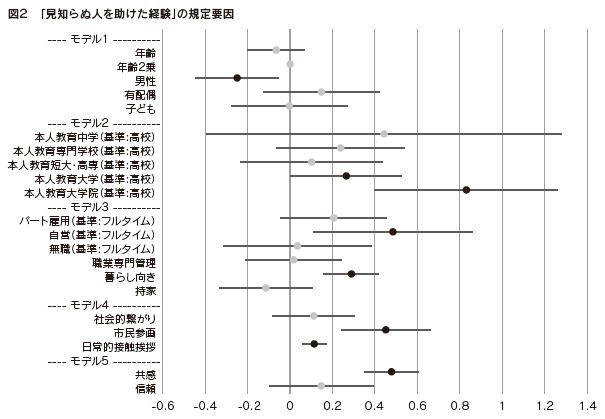

a.「見知らぬ人を助けた」経験の規定要因

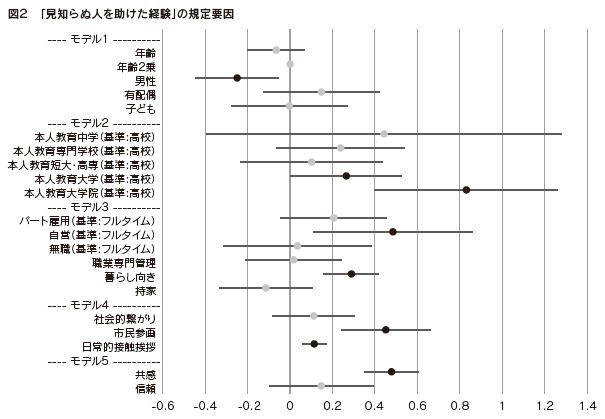

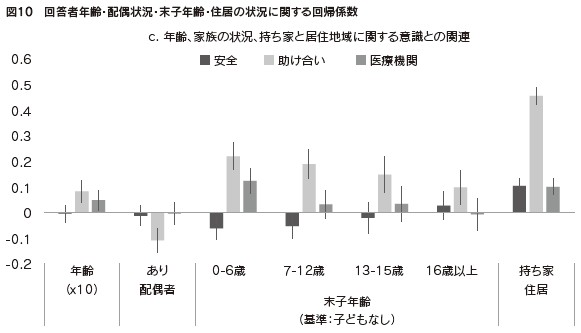

利他的行動の3つの項目をそれぞれ従属変数としたロジスティックス回帰分析の結果を示す。最初に「助けを必要としている見知らぬ人を助けた」経験を取り上げる。図2である。調査サンプル(2007年からの継続サンプル、2011年からの追加サンプル、2019年に新たに抽出した若年リフレッシュサンプル)は、統制してあるが、その係数は表示していない。丸印が回帰係数の推定値である。黒く塗りつぶしてあるのは係数が5%の水準で有意である場合である。丸印の左右のエラーバーは、95%の信頼区間を表しており、ゼロを含む場合には、5%の水準で有意ではないことを表す。推定値がゼロより大きい場合には、「見知らぬ人を助けた経験」をしやすいことを意味し、マイナスの場合には逆に「見知らぬ人を助けた経験」をしにくいことを意味する。カテゴリー変数の場合には、カッコ内に示した基準のカテゴリーと比較してどの程度異なるのかを表す値となる。

多変量解析は、逐次的に一定の変数を塊として投入している。点線で示したように、逐次的に5つのモデルを検討した。最初に投入したのが(モデル1)、人口・家族関連の変数(年齢・年齢の2乗、性別、有配偶の有無、子どもの有無)である。統計的に有意な関連があるのは性別のみで、男性は女性に比べ平均的に「見知らぬ人を助けた経験」の比率が低いことがわかる。年齢と家族関連の変数は有意な関連がみられない。

人口・家族関連の変数に加えて次に投入したのは(モデル2)、学歴である。高校学歴を基準カテゴリーとしている。学歴が大学、大学院の場合には、高校学歴と比較して「見知らぬ人を助けた経験」の比率が有意に高い。高い教育を受けることは、社会問題についての理解を高め、市民的精神が豊かになることに繋がるのかもしれない。モデル2で人口・家族関連の変数と学歴のみを投入したのは、学歴が職業、暮らし向き等の社会経済状況を大きく規定しており、同時にすべての変数を投入すると、学歴の効果が弱まるためである。

3つ目のモデルでは、就業関連の項目、暮らし向き、持ち家の有無を追加で投入した。従業上の地位の変数は、フルタイム雇用(経営者を含む)を基準カテゴリーとして、回答者がパートタイム雇用、自営、無職である場合に「見知らぬ人を助けた経験」がどのくらい異なるのかを示している。自営の場合にはフルタイム雇用と比較して有意に経験しやすいことがわかる。自営は働き方の自由度が比較的高く、困った人がいる状況に直面しても対応することが比較的に容易なのかもしれない。暮らし向きが良い回答者は悪い回答者と比べて、「見知らぬ人を助けた経験」が有意に高い。経済的な余裕は、困った他者に手を差し伸べることを容易にさせるのかもしれない。持ち家の有無については、有意な関連はみられない。

4つ目のモデルは、さらに「社会的ネットワーク・社会関係資源」の変数を追加した。社会的繋がりの項目は、相談ネットワークをもち他者との繋がりが確立している場合に1、それ以外が0となる変数であるが、「見知らぬ人を助けた経験」と有意な関連みられない。毎日あいさつをする日常的な接触のある人の人数をあらわす「日常的接触あいさつ」の変数は、「見知らぬ人を助けた経験」と有意な関連がある。あいさつを交わす人数が多いほど、「見知らぬ人を助けた経験」をしやすい。日常的に多くの人と関わりがあれば、助けが必要な人との出会いの確率も増え、助ける経験の機会も増加するのかもしれない。選挙での投票による市民参画は、「見知らぬ人を助けた経験」と有意な関連がある。投票する人は、社会への関心も高く、他者との出会いも多く、利他的行動の機会が多くなるのかもしれない。

最後の5つ目のモデルは、「気質・パーソナリティ特性」の変数(共感と信頼)を追加したものである。共感度の高い回答者は、「見知らぬ人を助けた経験」をしやすい傾向がある。しかし、信頼度の高い回答者は、必ずしもそのような傾向があるわけではない。他人と共感しやすい特性のある人は、他人に対して手を差し伸べやすい傾向がありそうである。モデル5は客観的要因をすべてコントロールしているので、パーソナリティ特性という主観的な要因は客観条件を同じにしても違いをもたらし、共感度の高さは人助けに直接的に影響を与えている可能性がある。

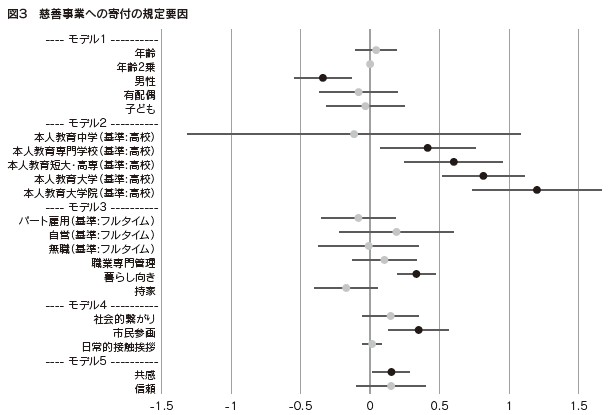

b.「慈善事業に寄付をした」経験の規定要因

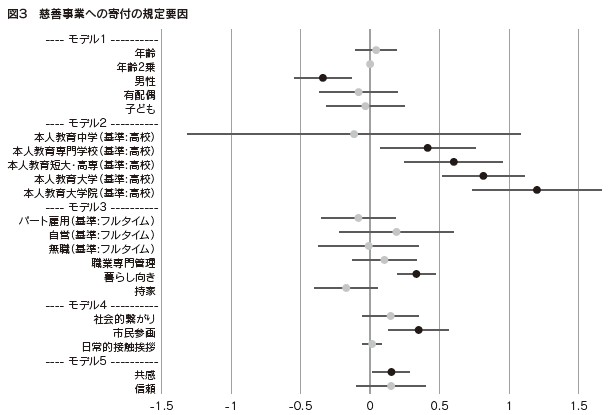

図3は、「慈善事業に寄付をした」の項目を従属変数とした分析の結果である。図の見方は、前の図とまったく同様である。逐次的に独立変数を投入し、5つのモデルを走らせている。人口・家族関連の変数についてみると、男性は女性に比べ、慈善事業に寄付をしにくい傾向があることがわかる。学歴変数を追加すると(モデル2)、高卒学歴よりも高い学歴レベルの場合には高卒と比較して、慈善事業に寄付をしやすい傾向が確認できる。特に大学院学歴では、寄付をする傾向が特に強いようにみえる。

次に、就業関連の項目、暮らし向き、持ち家を追加した(モデル3)。社会経済的要因の中では、暮らし向きの変数のみが有意な関連を示した。暮らし向きが良好なほど、慈善事業の寄付に好意的な傾向がある。経済的に余裕があるほど、寄付という他人を援助する行為を行いやすい。就業・職業に関連する変数、持ち家変数は、慈善事業への寄付という利他的行動とは有意な関連はみられない。

社会的ネットワーク・社会関係資源に着目すると(モデル4)、投票を通した市民参画が有意な影響のあることがわかる。市民参画に積極的な人は、社会的な問題への関心も高く、恵まれない他者への経済的な支援という寄付行為に熱心なのかもしれない。社会的な繋がりをとらえる2つの変数は、寄付行為とは直接的な関連はみられなかった。

最後に、心理的要因であるパーソナリティ特性を追加した(モデル5)。共感性の変数は寄付行為と有意な相関があるが、信頼性の変数は関連がみられなかった。他者と共感する能力が高いと思われる人は、恵まれない他者への経済的な援助をしやすい傾向がある。客観的な条件(人口・家族要因、社会経済要因、社会関係資源)が同じであったとしても、共感性は利他的な経済行為の動機となりうるようである。

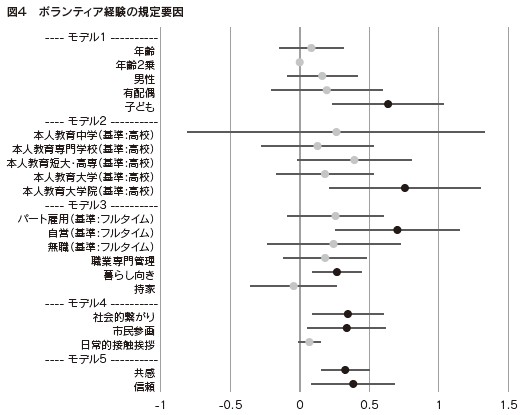

c.「ボランティアをした」経験の規定要因

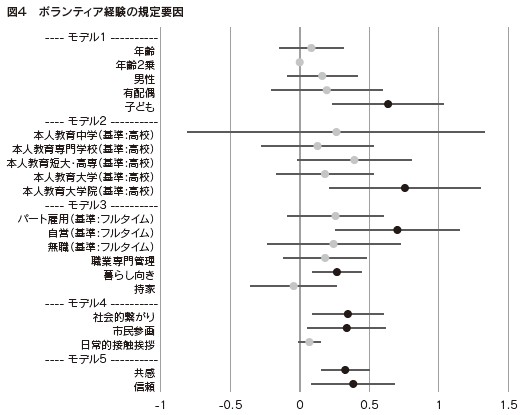

図4は、「ボランティアをした」経験を従属変数とした分析の結果である。図の見方およびモデルは、前の図とまったく同様である。モデル1に含まれる人口・家族関連の変数を検討すると、回答者に子どもがいる場合には、いない場合に比べて、ボランティア活動を経験する確率が高くなることがわかる。このことは、子どもに関連したPTAや町内会などのボランティア活動に、子どもの親が関わる傾向のあることが推察される。つまりボランティア活動が子どもと直接に関係のある場合には、親の参加が促進される。一方、年齢、性別、配偶者の有無は、ボランティア活動参加と有意な関連はみられない。

学歴を追加したモデル2では、大学院学歴の場合には、高校学歴と比較して、ボランティア活動に参加しやすい傾向がみられる。高学歴者がボランティアになりやすいのは、組織化やコミュニケーションのスキルが高く、社会問題、コミュニティ問題への関心が高く、さらにすでにボランティア活動に従事する人との接触も多い、といった理由が考えられる。職業と経済状況を追加したモデル3では、自営の場合にはフルタイム雇用と比べ、ボランティア活動に参加しやすく、暮らし向きが豊かな場合も豊かではない場合と比較して、ボランティアになりやすい傾向が認められる。職業が専門・管理職であること、持ち家を所有していることは、ボランティア活動参加と関連がみられない。

次にモデル4では、社会的ネットワーク、社会関係資源を追加した。相談ネットワークを持ち、他者との社会的繋がりが確立している場合には、他者との繋がりが弱い場合に比べ、ボランティア活動に参加しやすい傾向がある。日常的に多くの人と関わりがあれば、他者を支援する人との出会いも高まり、ボランティア活動の機会も増加するのかもしれない。過去の選挙での投票にみられる市民参画は、ボランティア活動の参加と関連がある。投票する人は、社会への関心も高いと同時に、他者との出会いも多く、ボランティア行動の機会が増えるのかもしれない。

最後のモデル5は、心理的要因であるパーソナリティ特性を追加した。共感性の変数と信頼性の変数は、どちらもボランティア活動の参加にプラスの影響を与えている。他人に共感する能力が高いと思われる人は、自分のためではなく他者や社会に利益をもたらす利他的行動を起こす確率が高い。他人に対する信頼性が高い人についても同様に、利他的な行動を起こしやすい。

(4)小括

本節では、他人の利益のために行う利他的行動の分布とそれがどのような要因と関連しているのかを分析した。「見知らぬ人を助けた」、「慈善事業に寄付をした」、「ボランティアをした」という3つの利他的行動を検討した結果、何らかの利他的行動を行った人は、回答者全体の約3割にとどまり、残りの7割は過去1か月にこれらの行動は行っていなかった。他の調査でも明らかなように、日本では自己利益に直接結びつかない、他者の利益のための行動を行う人の割合は比較的小さいと言える。

3つの利他的行動に関して別々に関連要因を探ったが、「学歴(教育水準)」「暮らし向き(経済的豊かさ)」「市民参画(投票の有無)」「共感性(他者との共感能力)」の4つが、すべての利他的行動に関連していることがわかった。まず、学歴については、高い教育を受けることで社会問題への認識が深まり、他者支援への関与が促進される可能性が考えられる。また、高学歴層は幅広い組織に関わる経験を持つことから、ボランティア活動などに誘われる機会が多いほか、団体運営や市民活動に必要なスキルに長けているとの解釈も可能である。

次に、暮らし向きが良好なほど利他的活動に積極的であることも示された。経済的に余裕があると、他者に手を差し伸べたり、寄付をしたり、ボランティア活動に参加したりする傾向が強まるようである。さらに、投票という市民参画経験は利他的行動と正の相関を示した。市民参画に積極的な人は、社会問題への関心が高く、恵まれない他者への支援にも熱心である可能性がある。共感性についても利他的行動の動機となることが示唆された。社会経済的資源や社会的ネットワークといった客観的条件が同じであっても、共感性が高い人ほど利他的行動を行う傾向が強い。

なお、人口・家族に関する項目では、すべての利他的行動に共通して関連する変数はなかった。しかし、男性は女性に比べ、見知らぬ人を助けたり、慈善事業に寄付をしたりする経験が少ない傾向があった。また、子どもを持つ人は持たない人に比べ、ボランティア活動に参加しやすい傾向がみられた。

最後に、当初立てた4つの仮説については、それぞれが一部の利他的行動を説明できることが示唆され、利他的行動の種類により仮説の妥当性が異なることが明らかになった。

参考文献

○ Charities Aid Foundation.2024.World Giving Index 2024 . London: Charities Aid Foundation.

○ Einolf,Christopher J.2008.Emphatic Concern and Prosocial Behaviors: A Test of Experimental Results Using Social Suvey Data.” Social Science Research 37(4): 1267-1279.

○ Einolf,Christopher J.2010.“Gender Differences in the Correlates of Volunteering and Charitable Giving.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 40(6) : 1092-1112.

○ Gallup.2021.World wide Research Methodology and Codebook . Gallup, Inc.

○ 三谷はるよ.2016.『ボランティアを生みだすもの 利他の計量社会学』有斐閣.

○ Musick, Marc and John Wilson.007.Volunteers:A Social Profile.Bloomington:Indiana University Press.

○ 仁平典宏.2011.「階層化/保守化のなかの『参加型市民社会』-ネオリベラリズムとの関係をめぐって」斎藤友里子・三隅一人編『現代の階層社会3 流動化のなかの社会意識』東京大学出版会、309-323.

○ Omoto,A.,Snyder,M.,&Hackett,J.2010.“Personality and Motivational Antecedents of ctivism and Social Engagement.”Journal of Personality 78:1703-1734.

○ Smith, David H. 1994. “Determinants of Voluntary Association Participation and Volunteering.” Nonprofit and Voluntaryector Quarterly 23(3): 243-263. ◦Taniguchi,Hiromi. 2006. “Men’ s and Women’ s Volunteering: Gender differences in he effects of employment and family haracteristics.” Nonprofit and Voluntary .101 -(1):83SectorQuarterly 35

○ Taniguchi, Hiromi.2010.Who Are Volunteers in Japan?”Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 39(1): 161179.

○ 豊島慎一郎.2000.「社会的活動」高坂健次編『日本の階層システム6 階層社会から新しい市民社会へ』東京大学出版会、143-159。

○ Wilson, John. 2012. “Volunteerism Research: A Review Essay.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 41(2): 176212.

○ Wilson, John. 2000. “Volunteering.”Annual Review of Sociology 26: 215-240.

○ Wilson, John and Marc Musick. 1997a. Who cares? “Toward an integrated theory of volunteer work.” American Sociologica

○ Review 62(5), 694-713.

○ Wilson John and Marc Musick.1997b.Work and Volunteering: the long arm of the job.” Social Forces 76: 251–72.

(石田浩)

3.若年・壮年者の居住地域に関する意識

(1) 人々は自分の住む地域についてどのように感じているか

自分にとって住みよい地域の環境がどのようなものかは、多くの人々の関心事であろう。公共交通機関や商業施設の充実度といった地域の利便性は重要な側面の1つであると思われる。それと同じくらい、日々の生活をどの程度安全、安心に送ることができるのかも、居住地域の選択や評価の場面で考慮されるのではないだろうか。

居住地域環境の構成要素として、治安は最も重要なものの1つといえる。治安の良し悪しの指標の1つが刑法犯の認知件数であり、『令和6年版 犯罪白書』(法務総合研究所)によれば、平成15年(2003年)以降は減少傾向にある(法務総合研究所 2024:25)。全体として治安の悪化を明確に示すデータはみられないが、マスメディア等で注目されるような犯罪が生じると、「体感治安の悪化」を憂慮する言説も生まれてくる2。世論調査でも、治安が良いという意識が多数を占める一方、治安が悪化したという認識もみられるようである3。

また、人間関係の希薄化も、地域に関する議論のなかで挙がりやすいトピックの1つである。社会科学では、少なくとも1910年代にはソーシャル・キャピタル(社会関係資本)という言葉が用いられるようになり(Hanifan1916)、人びとのあいだのつながり(社会ネットワーク)と地域社会の関連に注目が集まってきた(たとえば Putnam(1993=2001, 2000=2006)。日本でも、都市や地域の研究領域を中心に、都市化や人々の生活様式の変化が人付き合いにどのような影響を及ぼしてきたのかが長らく検討されてきた(久武 1973;星野 1974; 石田 2015, 2018)。

地域の人間関係に関心が置かれる背景には、個人の生活上のニーズは自分自身の力だけで満たせるとは限らず、多くの場面で他者の支援が必要だという想定がある。現代では日ごろから他者の支援が必要だと意識することは少なくなったかもしれない。しかし、災害などの危機時においては、通常われわれが依存できる各種インフラの多くが機能不全に陥り、近隣の人間関係への依存度が高まるはずである。先行研究のなかには、家族・親族や行政機関に次いで近隣の人間関係が災害時に頼りになることを報告するものがある(石田2018)。

さらに、病気やケガの際、近くに医療機関があることも安心できる生活の条件となるかもしれないが、地域の医療機関の減少がこんにちの社会課題の1つとなっている。厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設調査」によると、医療施設の種類により違いがあるものの、病院数は2000年代から減少傾向にある。先行研究でも、医療体制の充実度が地域の医療に対する満足感と関連することを明らかにしたものがある(三澤2011)。今後、人口減少により医療機関の維持が難しくなる一方で、人口高齢化により医療へのニーズが高まることをふまえると、居住地域での医療へのアクセスという側面は、より重要性を帯びてくると思われる。

地域の治安、人間関係、そして医療機関へのアクセスに関して、東大社研・若年壮年パネル調査ではこれまで数回にわたって質問項目を設けてきた。本節では、居住地域に関する意識の経年変化と回答者属性間の差について検討したい。

(2)東大社研パネル調査での居住地域に関する調査事項

a.地域の安全に対する意識

東大社研・若年壮年パネル調査では、対象者の居住地域について質問している。地域の広さは「広くても小学校区くらい」と質問文中で注記しており、身近で日常的な生活圏での意識を尋ねているといえる。具体的には、以下3つの事項を尋ねている。「A.私の住んでいるこの地区はとても安全である」「B.自分の住んでいる地域では、近隣の人同士お互いに助け合って生活をしている」「C.急病の時など、すぐにかかれる医療機関があって安心できる地域である」。以下、簡便のため地区の安全意識、共助意識、医療への安心意識と表記する。各調査事項について、回答者は「そう思う」から「わからない」までの6つの選択肢のなかから1つを選ぶことになっている。

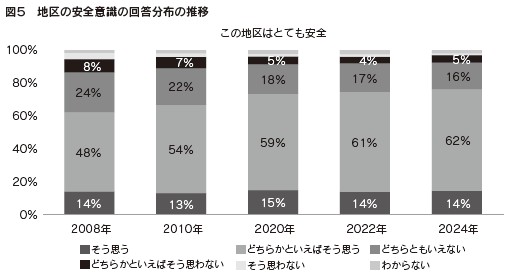

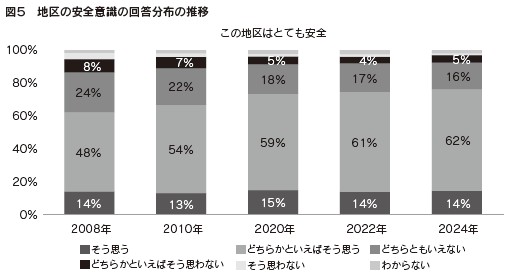

図5は地区の安全意識の回答分布を、最初に尋ねた2008年(Wave2)から最新の2024年(Wave18)までの5時点について帯グラフで示したものである。全体としてこの16年で、自身の居住地域が安全であるという意識が強まっている結果となった。すべての調査年で「どちらかといえばそう思う」が最多であり、2024年では62%に達する。この回答選択肢の割合は増加傾向であり、2008年から2024年にかけて14%ポイント増えている。

他方、「どちらかといえばそう思う」に次いで割合の多い「どちらともいえない」は減少傾向にある。その割合は2008年から2024年にかけて8%ポイント減っている。また、「どちらかといえばそう思わない」の回答選択肢の割合も減少している。

b. 近隣住民の助け合いに関する意識

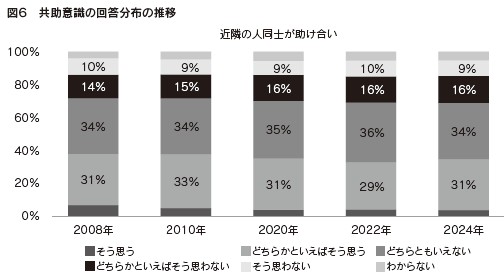

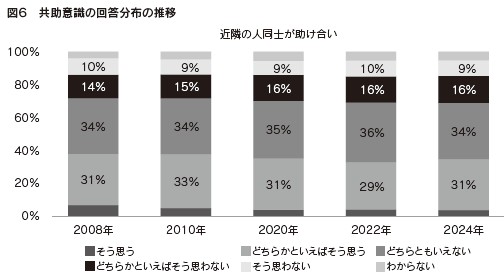

図6は共助意識の回答分布の推移を帯グラフで示したものである。「そう思う」と「どちらともいえない」を合わせた肯定的な回答選択肢の割合は3割から4割弱であり、地区の安全意識と比べると小さい。

時点間では、地区の安全意識と比べて回答分布は類似しているが、若干の変化がみられる。具体的には、「そう思う」と「どちらかといえばそう思わない」の割合が、2008年から2020年にかけてそれぞれ 3%ポイント低下、2ポイント上昇している。

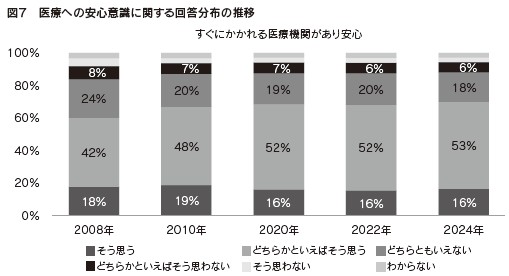

c.地域の医療機関に関する意識

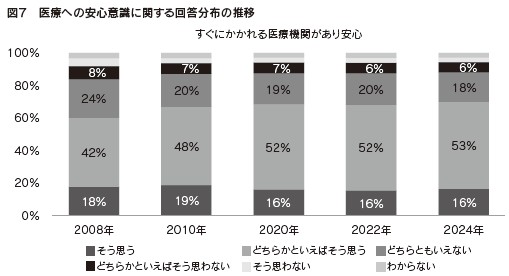

図7は医療への安心意識の回答分布を、図5、図6同様に帯グラフで示したものである。回答の分布は地区の安全意識と類似しており、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の割合が大きい。両者を合わせた肯定的な回答の割合は、2024年では70%弱に達している。

時点間推移も地区の安全意識と類似している。「どちらかといえばそう思う」の割合が上昇傾向にある一方、「どちらともいえない」と「どちらかといえばそう思わない」の割合は低下傾向を示している。

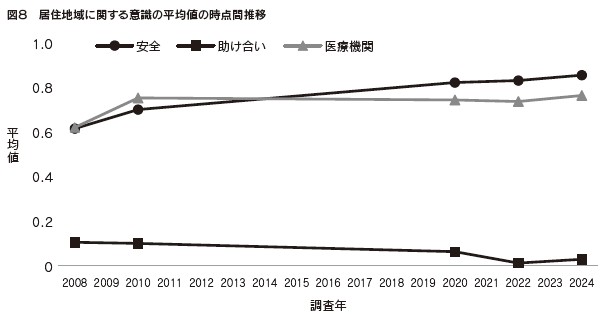

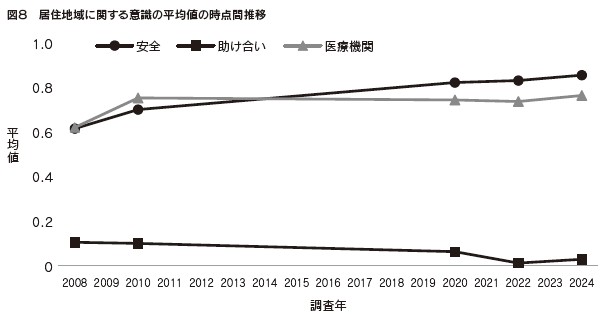

以上の集計結果は、地区の安全意識と医療への安心意識が全体として高まる傾向である一方、共助意識は弱まる傾向であることを意味している。そのことを端的に示したのが図8の折れ線グラフである。回答選択肢を得点化し、「そう思う」に2点、「どちらかといえばそう思う」に1点、「どちらともいえない」に0点、「どちらかといえばそう思わない」に-1点、「そう思わない」に-2点を割り当て、「わからない」と無回答は集計から除外した。

平均値としてまとめると、どの回答がどのくらいの割合であるのかは分かりにくくなる。他方、平均的な意識の推移や調査事項間での違いはより見えやすくなる。図5から図7までの結果の通り、2008年から2024年にかけて地区の安全意識が高まり、医療への安心意識も微増する一方、共助意識は若干弱まる傾向を示している。また、地区の安全意識、医療への安心意識と、共助意識の差が徐々に広がっているともいえる。

(3)パネルデータ分析の結果

a. 分析に用いた変数と方法

居住地域に関する意識は、時点間だけでなく調査への回答者の状況によっても変わりうる。そこで、以下では対象者に関する複数の個人属性の影響を統制しながら、各属性と意識の関連をみてゆく。具体的には、2008年から2024年までの5時点のデータをプールし、各回答者に各時点の情報が紐づけられる入れ子状のデータ(ロングデータ)を作成し、ランダム効果モデルと呼ばれるパネルデータ回帰分析の手法の一種を用いる。

従属変数は、ここまでみた居住地域に関する3つの意識変数である。図8の折れ線グラフと同様に -2から2までの値をとる変数についてランダム効果モデルをあてはめる。

回帰分析に用いる独立変数は、性別(女性を1、男性を0とするダミー変数)、調査時居住都市規模(16大市4を基準とする「その他市」「町村」ダミー変数)、調査年(2008年を基準とするダミー変数)、調査時年齢、調査時配偶状態(いる場合0、いない場合を 1をとするダミー変数)、調査時末子年齢(子どもがいない場合を基準とする各年齢段階のダミー変数)、調査時居住形態(持ち家を1、それ以外を0とするダミー変数)、学歴、調査時就業状況、調査時都道府県、サンプル種別の11種類である。このうち、学歴、就業状況、都道府県、サンプル種別(継続、追加、リフレッシュサンプル)の結果は以下の図表では割愛する。

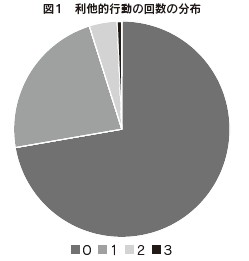

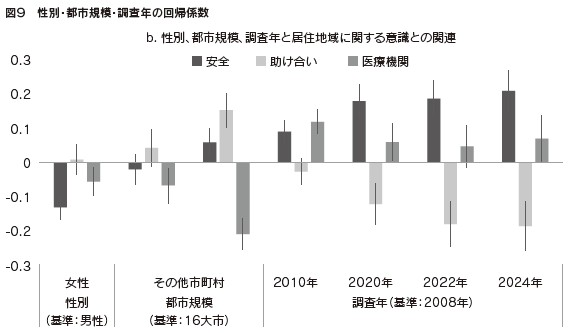

b. 性別、都市規模、調査年と居住地域に関する意識との関連

ランダム効果モデルの推定結果のうち、性別、都市規模、調査年のダミー変数の係数をグラフに示したのが図9である。グラフ中の垂直線は回帰係数の推定値の95%信頼区間を意味し、0をまたいでいなければ基準と比較して従属変数の値が高い、または低いと解釈することになる。

性別については、女性は男性と比べて地区の安全意識と医療への安心意識が低い一方、共助意識には差がみられない。都市規模については、16大市と比べて町村では地区の安全意識、共助意識が高く、医療への安心意識は低い。調査年については図8と同様の傾向がみられ、地区の安全意識が年々高まる一方、共助意識は弱まっている。

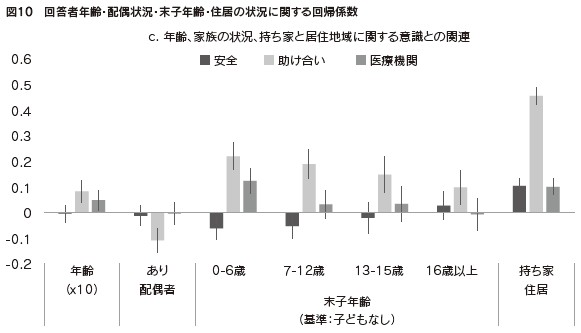

c. 年齢、家族の状況、持ち家と居住地域に関する意識との関連

続いて、年齢、家族の状況、持ち家に関するダミー変数の回帰係数を示したのが図10である。年齢については、年齢が高いほど共助意識、医療への安全意識が高い。配偶状況については、配偶者がいる場合にはいない場合と比べて共助意識が低い。末子年齢については、子どもがいない場合と比べて0 ~6歳までの子がいる場合には地区の安全意識が低く、共助意識、医療への安全意識が高い。末子年齢が高くなると、その傾向は弱まってゆく。さいごに居住形態については、持ち家(一戸建てまたは分譲マンション)である場合にはそれ以外の場合と比べて地区の安全意識、共助意識、医療への安全意識のすべてが高い。

(4)小括:安全、安心、共助の変化と地域・個人差

ここまでの集計、分析結果は、以下の点にまとめられる。第1に、回答者全体でみると、居住地域の治安の良さ、医療機関へのアクセスに対する評価はおおむね肯定的なものであり、徐々にではあるがより改善に向かっている。第2に、若干ではあるものの地域の人間関係のなかでの共助は弱まっており、その水準は地区の安全意識や医療への安心意識よりも低い。第3に、本節で検討した3つの居住地域に関する意識については、回答者のライフステージや居住都市規模のあいだで差が見られる。

居住地域に関する意識の変化については、地域社会での共助があまりみられないまま居住環境の安心、安全の意識が高まっているといえる。NHK放送文化研究所による「日本人の意識」調査では、「会ったときに、挨拶をする程度のつきあい(形式的つきあい)」を希望する者の割合がほぼ一貫して増加している5。本節の結果は、共助がなくとも安心、安全が担保できる環境ならばそれでよいという考え方が反映されたものなのかもしれない。

他方で、上記の全体的な変化のなかでも個別の状況のあいだで差がみられることにも留意すべきである。たとえば、小さな子どもがいれば地域の環境により敏感になり、地域の共助を必要とすることによって実際に共助の存在を意識するようになることがありうる。ニーズがなければ、人間関係を意識する必然性も薄まるからである。また、大都市とそれ以外の地域での意識の差も、医療施設へのアクセスの容易さや地域の活動など実際の状況を反映したものといえる。今後の分析では、意識と関連のみられた各要因が、どのような背景、メカニズムを経ているのかを詳細に検討することで、回答者の生活状況と居住地域に関する意識との因果関係にもある程度近づくことができるようになる。

1 本稿は、2025年2月28日に「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2024」分析結果報告として、プレスリリースの形で東京大学より配信されたものを加筆・修正したものである。本稿は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究(S)(18103003,22223005)、特別推進研究(25000001,18H05204)、基盤研究(B)(25K00704)の助成を受けて行った研究成果の一部である。東京大学社会科学研究所パネル調査の実施にあたっては社会科学研究所研究資金、(株)アウトソーシングからの奨学寄付金を受けた。調査は一般社団法人中央調査社に委託して実施した。パネル調査データの使用にあたっては社会科学研究所パネル調査運営委員会の許可を受けた。

2 たとえば「ネット空間の治安悪化止めよ」(日本経済新聞朝刊社説、2025年2月7日)など。

3 内閣府「治安に関する世論調査(令和3年12月調査)」など。

4 平成18年時点における政令指定都市および東京都区部のことを指す。

5 平成18年時点における政令指定都市および東京都区部のことを指す。

参考文献

○ Hanifan,L.J.,1916,“The Rural SchoolCommunity Center,”The Annals of the American Academy of Political and Social Science,67:130-8.

○ 久武綾子,1973,「家族の近隣社会に対する意識について(第1報)―近所づきあいについて」『家政学雑誌』22(6):379-85.

○ 星野久,1974,「都市における近隣関係と親族関係」『ソシオロジ』19(1):47-78.

○ 法務総合研究所,2024,『令和6年版犯罪白書』.

○ 石田賢示,2018,「孤立と信頼――平時と災害時の関連性」東大社研・玄田有史・有田伸編『危機対応学―明日の災害に備えるために』勁草書房,174-203.

○ 石田光規,2015,『つながりづくりの隘路―地域社会は再生するのか』勁草書房.

――――,2018,『孤立不安社会―つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖』勁草書房.

○ 三澤仁平,2011,「地域の医療提供体制が住民の安心感へ及ぼす影響」『日本医療・病院管理学会誌』48(2):5-12.

○ Putnam, Robert D.,1993,Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, New Jersey: Princeton UniversityPress.(=河田潤一訳,2001,『哲学する民主主義―伝統と改革の市民的構造』NTT出版)

――――,2000,Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,New York,New York:Simon&Shuster.(=柴内康文,2006,『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』柏書房)

(石田賢示)

|