■「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2024」からわかる利他的行動、居住地域に関する意識、介護の状況と影響、親の死別と経済状況(後編)

石田 浩(東京大学社会科学研究所 名誉教授)

石田賢示(東京大学社会科学研究所 准教授)

大久保将貴(東京大学社会科学研究所 助教)

俣野美咲(群馬県立女子大学文学部 講師)

要約

本稿は、東京大学社会科学研究所が2007年から17年間にわたり継続して実施している「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」の2024年調査に関する基礎的な分析をまとめたものである。今回は、下記のようなテーマについて分析した結果をまとめた。(1)利他的行動は学歴(教育水準)、暮らし向き(経済的豊かさ)、市民参画(投票の有無)、共感性(他者との共感能力)と関連すること、(2)地域社会での共助があまりみられないまま居住環境の安心、安全の意識が高まっていること、(3)介護をしている人の割合は年齢や性別で異なり、介護は就業や健康に影響を与えること、(4)親との死別は子の世帯収入に影響を及ぼさないが、死別前まで親と同居していた無配偶者においては世帯収入が約67万円低下すること等が明らかとなった。

【注:当稿は10月号前編、11月号後編として2カ月に分けて紹介する】1

4.介護の状況と影響

(1)はじめに

2000年に介護保険制度が創設されて以降、介護のあり方は大きく変化した。厚生労働省「介護保険事業報告」の2000年と2017年調査によれば、介護保険創設後の17年で、居宅サービス利用者は約3.8倍、施設サービス利用者は約1.8倍に増えている。また2023年では、居宅サービス利用者数はおよそ400万人、施設サービス利用者数は約100万人規模と推計され、これは2017年からさらに増加した値で、総サービス受給者数は約599万人に達している。居宅サービス利用者がその大半を占め、施設サービス利用者は全体の約2割弱程度となっているのが現状である。

介護保険制度以前の主な介護提供主体は家族であったが、介護保険制度以降は、主な介護提供主体は家族および非家族(公的介護サービスなど)になりつつあるということだ。この変化は、主に公的介護サービス利用の拡大によってもたらされたと考えられる。しかしながら、非家族によって提供される介護サービスが、家族介護を完全に代替するケースは稀である。介護が必要になった場合には、公的介護サービスを利用しながら、在宅や施設で家族介護を継続することが多いからである。内閣府が2022年に実施した「高齢者の健康に関する調査」によると、「介護が必要になったとき、誰に介護を頼みたいか」という質問に対し、男性の58.2%、女性の34.7%が家族に介護を依頼したいと回答している。この結果からも、要介護者が家族による介護を望む傾向が一定程度存在することがわかる。したがって、持続可能な介護提供体制を設計する前段階として、現状の介護の実態とその影響を丁寧に把握することが求められる。こうした背景を踏まえ、本稿では、「東大社研パネル調査」の「継続・追加サンプル」から10年間のデータを用い、以下の3点について分析を行う。第1に、家族介護を提供しているのは誰なのかについて、性別・世代別・配偶者の有無別に集計する。基礎的な属性に基づいた集計をすることで、介護者がどの程度いるのか、また時系列でどの程度変化するのかを明らかにすることが目的である。第2に、家族介護をすると介護者の就業にどのような影響を与えるのかを明らかにする。昨今では、介護を理由とした介護離職が問題となっている。本稿では、介護離職がどの程度生じているのかを定量的に明らかにする。第3に、家族介護は時に介護者の健康に影響を与えることが知られている。例えば、家族介護が介護者の健康に負の影響を与えることがある。本稿では、家族介護が主観的健康およびメンタルヘルスにどのような影響を与えるのかを明らかにする。

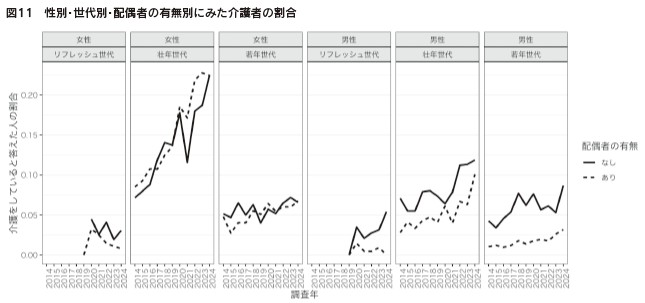

(2)誰が家族介護をしているのか

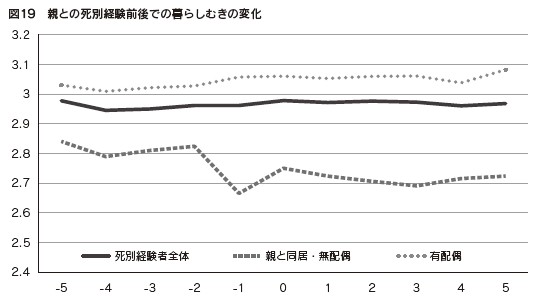

本節では、誰が介護をしているのかについて、性別・世代別・配偶者の有無別に集計を行う。世代については、東大社研パネル調査における壮年サンプル世代(2024年時点で52-58歳)、若年サンプル世代(2024年時点で38-51歳)、リフレッシュサンプル世代(2024年時点で26-37歳)に分類する。また家族介護の有無については、仕事以外で現在介護をしている場合に、介護者としてコーディングしている。図11が集計の結果である。図11からは、以下の5点が分かる。第1に、2024年では、壮年調査世代女性で約22.5%、壮年調査世代男性で約10.4%、若年調査世代女性で約6.3%、若年調査世代男性で約5.1%、リフレッシュ調査世代女性で約3.0%、リフレッシュ調査世代男性で約1.9%が家族介護をしている。第2に、対象者の年齢(調査年)を重ねるごとに介護者の割合は増加傾向にある。ただし、2021年については、とりわけ女性・壮年世代において値が前年に比べて低下しており、コロナ禍において対面が制限され介護が困難な状況も推測される。第3に、男性よりも女性の方が介護者の割合が高く、介護というケア役割についても女性が中心に担っていることがわかる。第4に、配偶者の有無で介護者になるか否かが異なるのは男性において顕著である。換言すれば、男性は配偶者がいる場合には介護の役割を妻が担っている一方で、女性の場合には配偶者の有無にかかわらず介護の役割を担っている。第5に、壮年世代は若年世代やリフレッシュ世代に比べて介護者の割合が高い。これは、壮年世代の方が親の年齢も高く、介護を必要とする者が身近に増えるためだと考えられる。

(3)介護が就業に与える影響

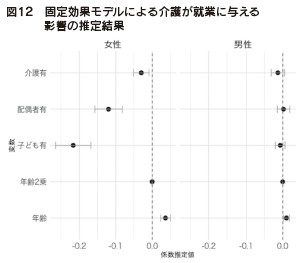

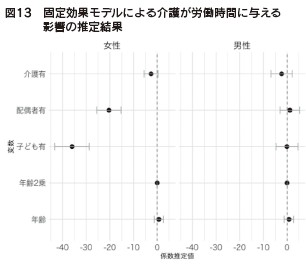

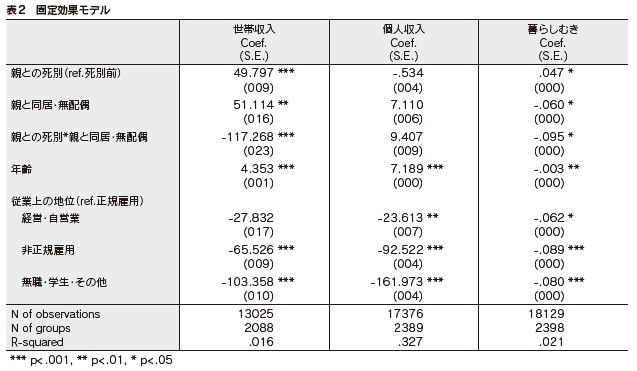

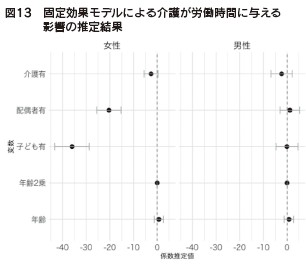

厚生労働省「令和4年雇用動向調査」によれば、令和4年の常用労働離職者780万人のうち、「個人的理由による離職」は73.8%を占めており、「介護・看護」による離職は1.4%となっている。また、平成25年に取りまとめられた「社会保障制度改革国民会議報告書」には、「今後、要介護者が急増する中、親などの介護を理由として離職する人々が大幅に増加する懸念がある」との記述があり、これからの日本社会において介護と就業の両立を支援する制度設計は喫緊の課題である。ここでは、家族介護をすると就業(就業の有無と労働時間)にどのような影響を与えるのかについて、男女別に分析をおこなう。用いるデータは図11と同様に、11年分の東大社研パネル若年・壮年・リフレッシュ調査データである。ここでは、家族介護をしていない状態からする状態になると、就業にどのような影響を与えるのかを確認するため、時点と個体の固定効果モデルによって推定をおこなう。結果変数と処置変数の他の調整変数は、年齢、年齢2乗、配偶者の有無、子どもの有無である。固定効果モデルによる推定結果が図12である。

図12、13の分析結果からは、女性においてのみ家族介護が就業に影響を与えていることが確認できる。具体的には、家族介護をすると就業確率が平均で3%低くなり、労働時間(月)が平均で2.6時間短くなる。男性についてこうした関連は確認できなかった。なぜ女性においてのみ、家族介護が就業の抑制や労働時間の短縮に繋がるのだろうか。今回の分析では、介護の有無を変数として用いており、どのような介護をしているのか、どの程度介護をしているのかを考慮していない。したがって、介護の内容や時間が男女で異なるために、女性においてのみ負の関連がみられたことは否定できない。

(4)介護が健康に与える影響

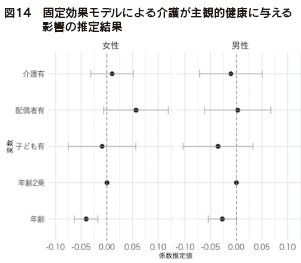

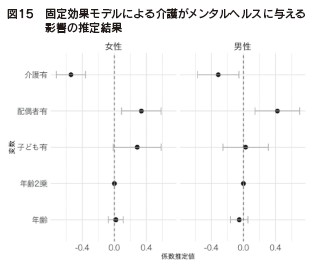

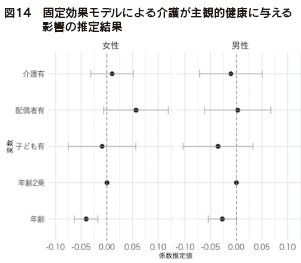

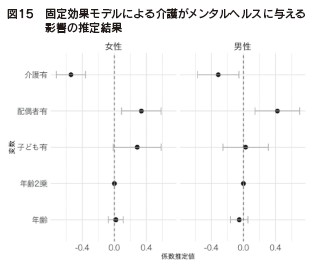

最後に、介護をすると健康(主観的健康とメンタルヘルス)にどのような影響を与えるのかについて、男女別に分析をおこなう。近年では、「介護疲れ」「介護うつ」が報道されることが多く、長時間および長期間の介護が健康に与える様々な側面が問題視されている。以下では、介護と健康の関連についての分析結果を紹介する。介護については、これまでと同様の変数を用いる。健康については、主観的健康(self-ratedhealth)を変数として用いる。「東大社研パネル調査」における主観的健康(self-rated health)とは、「あなたは、自分の健康状態についてどのようにお感じですか」という質問に対して、「1:とても良い」「2:まあ良い」「3:普通」「4:あまり良くない」「5:悪い」の選択肢で測定される。解釈をわかりやすくするために、値が高くなるほど健康状態が良くなるよう値を反転して分析を行った。メンタルヘルスの指標としては、MHI-5(Mental Health Inventory 5)を用いる。MHI-5は、過去1 ヶ月間で「かなり神経質であった」「どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと」「落ち着いておだやかな気分であったこと」「落ち込んで、憂鬱な気分であったこと」「楽しい気分であったこと」の5項目について尋ねている。回答選択肢は、それぞれの項目について「1:いつもあった」から「5:まったくなかった」の5件法で測定される。分析では、これらの5項目について単純加算し、値が高くなるほどメンタルヘルスが良くなるよう値を変換している。先述の分析と同様に、介護をしていない状態からする状態になると、健康にどのような影響を与えるのかを確認するため、時点と個体の固定効果モデルによって推定をおこなう。結果変数と処置変数の他の調整変数は、年齢、年齢2乗、配偶者の有無、子どもの有無である。固定効果モデルによる推定結果が図14および図15である。

図14、15の分析結果からは、男女ともに介護がメンタルヘルスに影響を与えていることが確認できる。具体的には、介護をするとメンタルヘルスが男性で0.3ポイント、女性で0.5ポイント低くなる。なお主観的健康についてはこうした関連は確認できなかった。家族介護と就業の分析と同様に、今回の分析では、介護の有無を変数として用いているため、介護の質と量を考慮していない。

(5)おわりに

本稿は、同一個人を複数時点にわたって調査した「東大社研パネル調査」データを用い、家族介護の実態とその影響について、以下の3点に焦点を当てて分析を行ったものである。

第1に、誰が家族介護を実施しているのかという点では、2024年時点において、壮年調査世代における女性の介護実施割合が約22.5%、男性が約10.4%と、明確な男女差が認められた。若年世代やリフレッシュ世代においても、女性の割合が男性を上回っており、さらに対象者の年齢が上昇するにつれて介護者の割合は増加する傾向にあることが確認された。なお、2021年においては、特に女性・壮年世代で前年に比して介護者の割合が低下していることから、コロナ禍における対面介護の制約が影響した可能性が示唆される。加えて、配偶者の有無による差異は男性において顕著であり、男性は配偶者がいる場合に妻に介護が集中する一方、女性は配偶者の有無にかかわらず介護の役割を担っていることが明らかとなった。

第2に、家族介護が就業に与える影響については、固定効果モデルの分析結果より、女性において家族介護状態に移行すると、就業の中断や労働時間の短縮といった負の影響が生じることが確認された。対して、男性には同様の関連は認められず、介護負担のジェンダー差が就業に及ぼす影響において重要な要因となっていることが示唆された。

第3に、家族介護が健康に与える影響の検討では、主観的健康に関しては統計的な有意性が確認されなかったものの、メンタルヘルスに関しては、介護を行うことで男女ともに低下する傾向が見られた。特に女性では、介護によるストレスが顕著に現れる結果となり、長時間あるいは長期の介護が身体的健康にも影響を及ぼしうる可能性が示唆された。これらの結果は、介護の有無を二値変数として分析したため、介護の質や量といった側面が十分に反映されていないことを踏まえても、ジェンダーごとに異なる介護ストレスが存在することを裏付けるものである(Zwar et al. 2020)。

以上の分析結果から、2000年に介護保険制度が創設されて以降、制度の充実にもかかわらず、家族介護は依然として重要なケア提供手段であり、特に女性においては介護負担が就業やメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼしていることが明らかとなった。また、世代や配偶者の有無による介護者の実態の違いは、介護の社会化が進展する以前から存在していたジェンダー規範が依然として継続していることを示唆している。今後の政策立案においては、家族介護の実態を的確に把握し、介護と就業の両立支援、介護者の健康維持に向けた施策を、ジェンダーや世代、家族構成の違いを考慮しながら柔軟に設計することが求められる。

参考文献

○ Zwar,L.,H.-H.König,&A.Hajek,2020,“Psychosocial Consequences of Transitioning into Informal Caregiving in Male and Female Caregivers: Findings from a Population-based Panel Study,”Social Science and Medicine 264:113281.

(大久保将貴)

5.親と同居する無配偶者の親と死別後の経済状況の変化

(1)親が亡くなった後、同居していた無配偶の子の生活はどう変化するのか

未婚化や少子化が進むなかで、成人後の親子関係もかつてとは異なる様相を呈している。2020年時点で50歳時に未婚だった者の割合は、男性で28.25%、女性で17.81%であり(内閣府2022)、配偶者や子どもを持たない人々は年々増加している。また、子どもを生み終えた夫婦のうち、子どもが1人の夫婦の割合は2021年時点で19.7%であり(国立社会保障・人口問題研究所 2023)、約5人に1人はひとりっ子である。これらのことからは、「身近な家族は自分の親しかいない」という状況にある人々が増加しており、今後も増加していくことが予想できる。

このような状況下で、成人後の親子関係に新たな問題が生じ始めている。たとえば、「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支え、親子ともに貧困や社会的孤立に陥ってしまうことが問題視されている「8050問題」や、親の介護のために子どもが離職を余儀なくされ、経済面や精神的健康面で深刻な問題を抱えてしまう介護離職の問題などが挙げられる。これらの問題においては、当事者たちが現在直面している貧困や孤立、精神的不健康の解決という課題もさることながら、「親が亡くなった後、子の生活はどうなるのか?」という将来的不安の解消という課題もある。

先行研究では、親と同居する未婚の中高年者は、無職の割合が高いことや低所得層が多いこと、社会的孤立の状態あるいは孤立予備軍であることが明らかにされている(藤森 2021; 藤森・杉山2021)。しかし、彼らが親を亡くした後、生活にどのような変化が起きるのかという点については未だ明らかにされていない。そこで本節では、親と同居する無配偶者の経済状況に着目して、親との死別前後でいかなる変化が生じるのかを検討する。

(2)東大社研・若年壮年パネル調査における親との死別経験

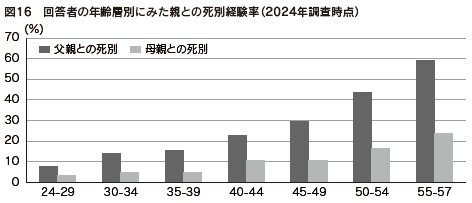

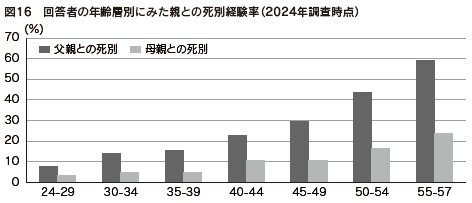

まずは、東大社研・若年壮年パネル調査のデータにおいて、親との死別をどの程度の人々が経験しているのかを確認しよう。ここでの親との死別経験の定義は次のとおりである。まず、2007年調査(Wave1)から2024年調査(Wave18)までの各回で、回答者自身の父親と母親それぞれが健在かどうかを識別した6。その情報をもとに、最新の2024年調査時点までに父親が亡くなっている場合は「父親との死別経験あり」、母親が亡くなっている場合は「母親との死別経験あり」、両親とも健在の場合は「親との死別経験なし」とした。

図16は、回答者の年齢層別にみた父親・母親それぞれとの死別経験の割合である。当然ながら、回答者の年齢が高いほど父親・母親との死別の経験率は高くなり、40代以降でより高くなっていくことが読み取れる。母親よりも父親との死別経験割合が圧倒的に多く、50代後半では父親との死別経験率は約6割である一方、母親との死別経験率は2割程度にとどまる。

表1には、父親・母親それぞれの享年と、死別したときの回答者の年齢の記述統計を示した。父親と母親の間で大きな違いはなく、平均的に、親が70代半ば、回答者自身が40代半ばで死別を経験している傾向にある7。

(3)死別経験前後での経済状況の変化

a.記述的分析

続いて、親との死別経験の前後での経済状況の変化をみてみよう。これ以降の分析では、父母を区別せず「親との死別経験」として扱う8。また、親との死別を経験する前の情報も必要となるため、調査開始時点で少なくとも1人の親が健在の回答者が分析対象となる(n=7,636)。

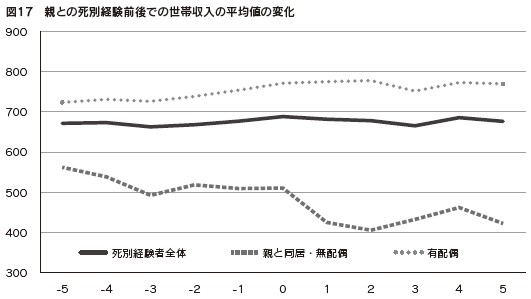

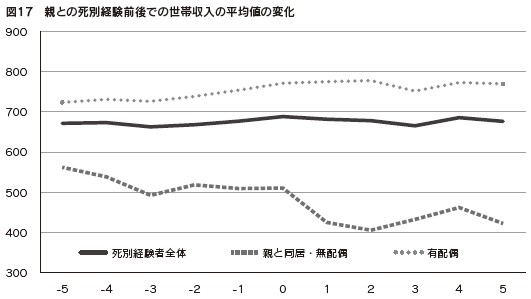

図17は、親との死別経験前後での世帯収入の平均値の変化である。図の横軸は親と死別した年から何年目かを表し、「0」は親が亡くなった年を意味する。死別経験者全体でみたとき、あるいは有配偶者に限定したときは、親との死別経験の前後で世帯収入に変化は見られない。それに対し、親が亡くなる前年まで同居していた無配偶者においては、親が亡くなった翌年から約100万円世帯収入が低下していることがわかる。

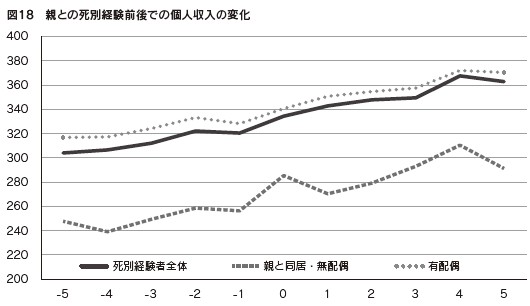

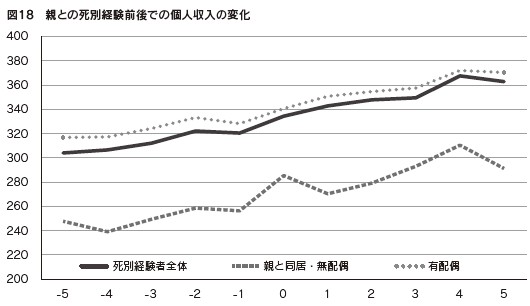

図18は、親との死別経験前後での個人収入の平均値の変化である。世帯収入とは異なり、個人収入は、親との死別後に大きな変化はみられず、加齢とともに概ね上昇傾向にある。

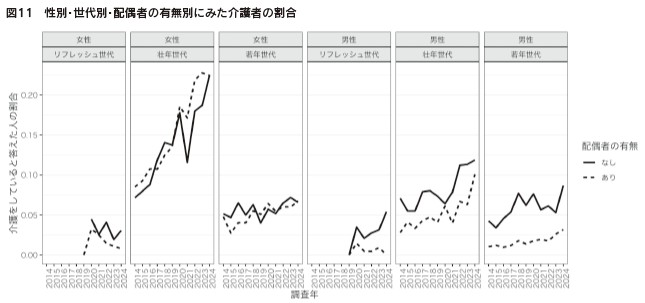

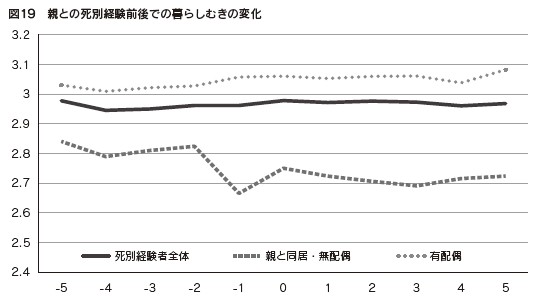

図19は、親との死別経験前後での暮らしむき(主観的な豊かさの評価)の平均値の変化である。暮らしむきは5件法で尋ねており、値が大きいほど自らを「豊かである」と感じていることを意味する。暮らしむきについては、死別経験者全体でみたときや、有配偶者に限定したときは、親との死別経験前後で変化がみられない。一方、親が亡くなる前年まで同居していた無配偶者においては、親との死別の前年に0.2ポイント程度低下し、死別した年に若干改善するものの、その後は横ばいで推移している。

b.多変量解析

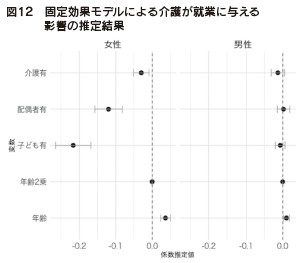

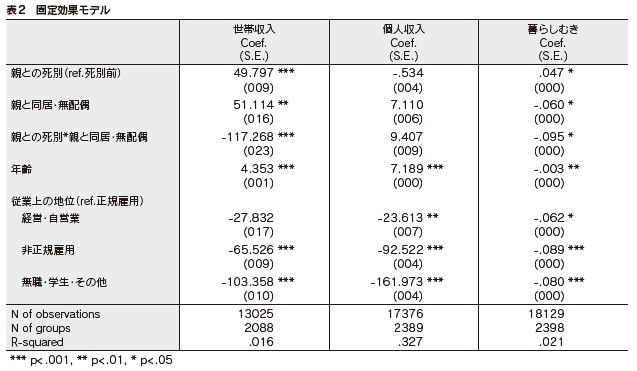

最後に、上記の記述的分析からみられた傾向は、その他の変数の影響を統制してもなおみられるかどうか、多変量解析によって検討する。表2は、世帯収入、個人収入、暮らしむきを従属変数とした固定効果モデルの結果である。

世帯収入に対する親との死別経験の主効果の係数は49.797であり、親との死別経験と死別前年まで親と同居の無配偶者の交互作用効果の係数が-117.268である。つまり、一般的には親との死別を経験すると世帯収入は約50万円上昇するが、死別前に親と同居していた無配偶者においては、約67万円世帯収入が低下する。

個人収入に対しては、親との死別経験は統計的に有意な影響を及ぼしていない。

暮らしむきに対しては、世帯収入と類似した傾向がみられ、親との死別を経験すると暮らしむきの評価は約0.05ポイント上昇するが、死別前に親と同居していた無配偶者においては、むしろ約0.05ポイント低下するようである。

(4)小括

本節では、親との死別経験によって、親と同居していた無配偶者の経済状況がいかに変化するかをパネルデータ分析によって検討した。分析の結果から、死別前に親と同居していた無配偶者は、親が亡くなった後、世帯収入が約67万円低下し、自身の暮らしむきに対する主観的な評価もごくわずかではあるが低下することが明らかになった。また、このような経済状況の悪化の傾向は、死別経験者全体でみたときや有配偶者にはみられなかった。

親が亡くなった後に世帯収入が67万円低下するというのは、一見するとそれほど重大な影響ではないようにも感じられる。しかし、親と同居していた無配偶者の、親と死別する前の世帯収入の平均値が約500万円であることをふまえると、1年で10%以上も収入が低下することになる。配偶者などの自分以外の稼得者がいない場合が多い無配偶者にとって、親の年金収入等が得られなくなることのインパクトは小さくないことが示唆された。

参考文献

○ 国立社会保障・人口問題研究所,2023,「現代日本の結婚と出産――第16回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)報告書」国立社会保障・人口問題研究所ホームページ,(2025年2月10日取得,https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/JNFS16_ReportALL.pdf).

○ 内閣府,2022,「男女共同参画白書 令和4年版」,内閣府男女共同参画局ホームページ,(2025年2月10日取得,https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/index.html).

(俣野美咲)

6.おわりに

最後に本稿で取り上げた4つのテーマについての分析結果をまとめておく。第1のテーマは、自分のためではなく他者の利益のために行う「利他的行動」についての分析である。日本では「利他的行動」をとる割合が他国と比べて低いことが指摘されてきたが、本調査の回答者の間でも、「利他的行動」の経験比率は低い。どのような要因が「利他的行動」と関係があるのかを分析すると、学歴の高いこと、暮らし向きが豊かであること、市民参画の程度が高いこと、他者との共感能力が高いことは、利他的な行動をとりやすい傾向があることが確認された。第2のテーマは、人々の住む地域の環境に関する意識についてである。居住地域がどのくらい安全であるか、近隣住民が助け合う環境であるか、すぐにかかれる医療機関があり安心であるか、という3点について検討した。居住地域の治安の良さ、医療機関へのアクセスはおおむね肯定的で、徐々にではあるがより改善に向かっているが、地域の人間関係のなかでの共助は弱まる傾向がみられた。3つの居住地域に関する意識の違いに着目すると、回答者のライフステージや居住都市規模のあいだで差が確認された。

第3のテーマは、介護と就業・健康の関連である。2024年の調査時点で、仕事以外で介護をしている人の比率は世代・配偶者の有無により大きく異なり、女性の方が男性よりも介護をする比率が高い。介護に従事することの影響を分析すると、就業を阻害したり、健康を害する可能性のあることが示唆された。特に女性の場合には、その傾向が顕著であることが明らかになった。第4のテーマは、親との死別と子の死別前後の経済状況の変化についてである。回答者が親と同居していた無配偶者の場合には、親の死別により世帯収入が大きく低下し、暮らし向きの評価もごくわずかではあるが低下する傾向が確認された。他方、死別経験者全体や配偶者がいる回答者の場合には、親の死別前後に同様な変化はみられなかった。

(石田浩)

1 本稿は、2025年2月28日に「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査2024」分析結果報告として、プレスリリースの形で東京大学より配信されたものを加筆・修正したものである。本稿は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究(S)(18103003,22223005)、特別推進研究(25000001,18H05204)、基盤研究(B)(25K00704)の助成を受けて行った研究成果の一部である。東京大学社会科学研究所パネル調査の実施にあたっては社会科学研究所研究資金、(株)アウトソーシングからの奨学寄付金を受けた。調査は一般社団法人中央調査社に委託して実施した。パネル調査データの使用にあたっては社会科学研究所パネル調査運営委員会の許可を受けた。

6 東大社研・若年壮年パネル調査では、Wave1、Wave7、Wave13 ~ 15で父親と母親それぞれが健在かどうかを尋ねているため、これらのWaveでは、その質問項目から父母が健在か否かを識別した。それ以外のWaveでは、過去1年間の出来事経験を尋ねた質問項目の「自分の父が亡くなった」「自分の母が亡くなった」という選択肢を選択しているかどうかによって父母が健在か否かを識別した。

7 調査対象者の年齢の最大値が最新の2024年調査時点で57歳であるため、やや若めの結果となっている。

8 調査期間中に父母のいずれとも死別した場合、より早いほうの経験を分析に用いた。

|