■ 高齢者の職業生活の20年間の変化:高齢者の雇用延長政策による影響はあるのか?

1.問題意識

少子高齢化という急速に進展する人口転換によって、社会や経済システムの見直しが必要とされる。その重要な課題の1つとして高齢者の雇用推進が位置付けられる。高齢化の急速な進展により年金受給者が急増するものの、少子化によって年金を納める現役世代の人たちが減少することから、賦課方式の公的年金制度は財源的な危機に直面することになる。その危機を回避するためには年金支出の抑制が不可欠であり、高齢者が年金に依存しなくても生計維持ができるような体制の整備、すなわち稼働所得を維持できるよう雇用推進を図ることが重要な柱となる。このような政策的な意図のもと、公的年金の支給開始年齢の引き上げのスケジュールに合わせて、65歳までの雇用確保のための措置が2000年以降の高年齢者雇用安定法の改定によって講じられている。この法律の改定によって多くの企業では定年者の再雇用を行い、65歳までの雇用確保を図ってきている。世界的にみても日本の高齢男性の就労割合が高いものの、年金財政の安定を目指した高齢者の雇用推進施策によって、より一層高齢者の就労を促す社会的な圧力が強くなってきている。

このように65歳までは法律的に雇用保障が行われるようになったが、この人たちの就業の実態、特に雇用延長政策の進展に伴ってどのように職業生活に変化が見られるかについては明らかにされていない。著者は、65歳までの雇用延長が法律上保障される以前の1999年と、65歳までの雇用が法律上保障されて以降の2016年に、全国55~64歳の男性を対象に職業生活に関する調査を実施した。この間に基礎年金の支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられている。

本稿では、このデータベースを用いて、60歳以上男性の職業生活が1999年と2016年でどのように異なるかを示してみたい。分析の軸は、雇用形態(正規職、非正規職、自営業、無職)と職種(「ホワイトカラー職」と「ブルーカラー職」)であり、①現職の雇用形態・職種とそこに至る経緯、②健康状態による現職の雇用形態・職種の分布、③現職の雇用形態・職種別の職業生活の質(自由裁量、仕事要求度、技術の活用、仕事満足度)が、1999年と2016年でどのように異なるかを明らかにし、高齢者の雇用延長施策との関連で職業生活の質がどのように変化してきているかについて考察してみたい。なお、ホワイトカラー職には「管理的職業」「専門的・技術的職業」「事務従事者」「販売従事者」が、ブルーカラー職には、「農林漁業従事者」「運輸・機械運転従事者」「生産工程従事者」「運搬・清掃従事者」「サービス職業従事者」「建設・採掘従事者」などが含まれる。

2.現職の雇用形態・職種とそこに至る経過:1999年と2016年の比較

表1は、雇用形態と職種を組みわせ、「正規ホワイトカラー職」「非正規ホワイトカラー職」「正規ブルーカラー職」「非正規ブルーカラー職」「自営業」「無職」のそれぞれの割合を、1999年と2016年で比較した結果を示している。「正規ホワイトカラー職」と「非正規ホワイトカラー職」の各割合は2016年では19%と12%であり、いずれの割合も1999年の割合(11%、7% )よりも増加している。他方、「自営業」と「無職」の各割合は、2016年で23%と21%であり、1999年の29%と32%から減少している。

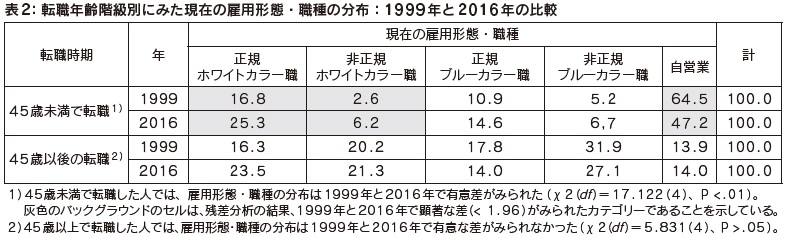

表2には、現職への転職の年齢(「45歳未満に転職」「45歳以上で転職」)について、1999年と2016年を比較した結果を示している。「45歳未満で転職」した人に関してみると、転職の結果として「自営業」という人が1999年の65%から2016年では47%に減少したものの、転職後に「正規ホワイトカラー職」「非正規ホワイトカラー職」となった人の割合は合計で19%から32%へと増加していた。他方、「45歳以上で転職」した人では、1999年と2016年では、転職後の雇用形態・職種の分布に有意差はみられなかった。つまり、高齢者雇用安定法の改定の影響は観察できなかった。

どのような紹介ルートで現職に就いたかについては、職種による違いが大きく、調査年による違いは大きくなかった。すなわち、いずれの調査年においても「ホワイトカラー職」では「正規」「非正規」のいずれも、「出向元や元の会社の指示や斡旋」が50~60%以上を占めており、次いで「家族や友人の紹介」が20~30%であった。「ブルーカラー職」については、「正規職」「非正規職」のいずれも「家族や友人の紹介」が40~50%と最も多くを占めていた(表略)。高齢者雇用安定法の改定によって、65歳までの雇用保障が企業に義務づけられたが、45歳以上の転職に関しては全体としてみた場合、「出向元や元の会社の指示や斡旋」の割合に有意な増加は観察されなかった。

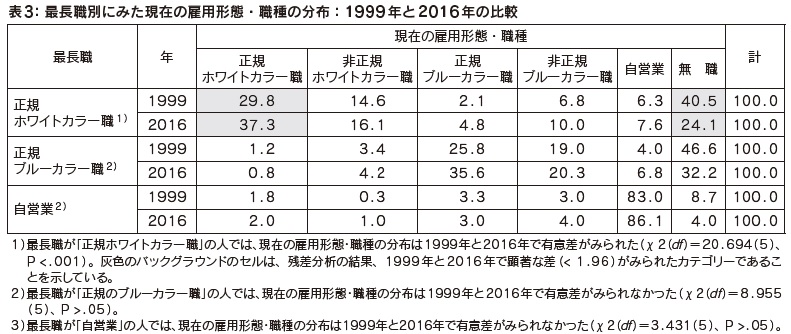

表3には、最長職(「正規ホワイトカラー職」「正規ブルーカラー職」「自営業」」)別に、現在の雇用形態・職種の分布が1999年と2016年でどのように異なるかを比較した結果を示している。最長職が「正規ホワイトカラー職」の人では、現職が「正規ホワイトカラー職」であるという人の割合が1996年の30%から2016年では37%へ増加していた半面、「無職」の人は41%から24%へと減少していた。これ以外の最長職である「正規ブルーカラー職」「自営業」についてはいずれも、現在の雇用形態・職種の分布に関しては1999年と2016年で有意差はみられなかった。高齢者の雇用延長政策との関連では、最長職が「正規ホワイトカラー職」の人への影響が大きく、60歳以降でも「正規ホワイトカラー職」に就く人の割合が増えていることが示唆されている。

3.健康状態別にみた現職の雇用形態・職種の分布:1999年と2016年の比較

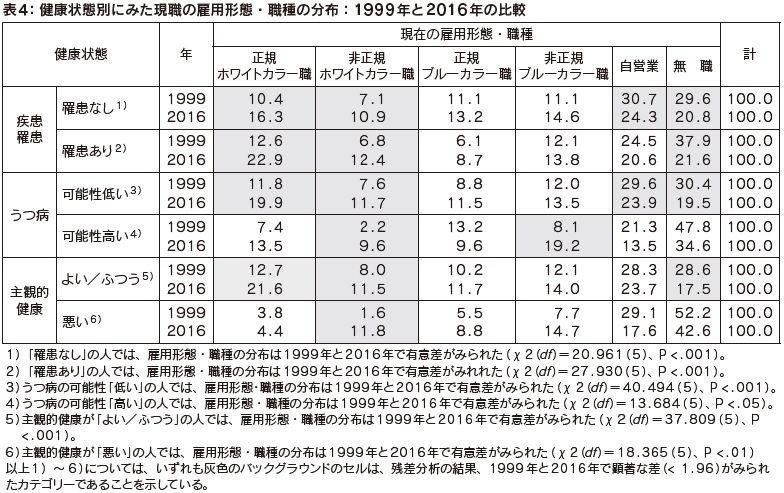

表1で示したように、この20年間に「無職」の人が減少し、「ホワイトカラー職」の人は「正規職」「非正規職」の割合がいずれも増加していた。年金の支給開始年齢が上がったことによって、健康上の問題を抱えている人でも無理をして就業せざるをえなかったという弊害が起こっていないのであろうか。表4では、いくつかの健康指標を用いて健康状態の良否別に現職の雇用形態・職種の分布を、1999年と2016年で比較した結果を示した。いずれの指標についても、健康状態が良好な人だけでなく、健康状態が良くない人でも、雇用形態・職種の分布は1999年と2016年で有意な差があり、特に「非正規ホワイトカラー職」で割合の増加が、「無職」の人で割合の減少が著しかった。以上のことから、1999年においては、健康状態が悪く、就業を控えていた人であっても、2016年においては同じような健康状態の人で就業している可能性があり、この傾向は、特に「非正規ホワイトカラー職」の人たちで顕著であることが示唆された。

4.現在の雇用形態・職種別にみた仕事特性:1999年と2016年の比較

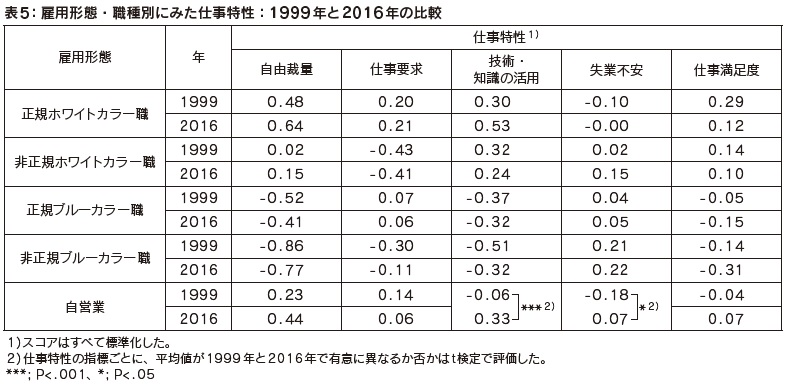

年金の支給開始の繰り上げに伴って、経済的な理由から就業環境が悪い場合でも65歳まで就労することが求められている可能性がある。表5では、現在の雇用形態・職種別に、仕事特性が1999年と2016年で違いがあるか否かを分析した結果を示した。仕事特性は、「自由裁量」「仕事要求」「技術・知識の活用」「失業不安」「仕事満足度」の面から評価した。「ホワイトカラー職」では「正規職」「非正規職」に関係なく、「自由裁量」と「技術・知識の活動」のスコアが高く、「ブルーカラー職」では「正規職」「非正規職」に関係なく、「自由裁量」と「技術・知識の活用」のスコアが低い傾向がみられたが、それらの分布は1999年と2016年では有意差はみられなかった。

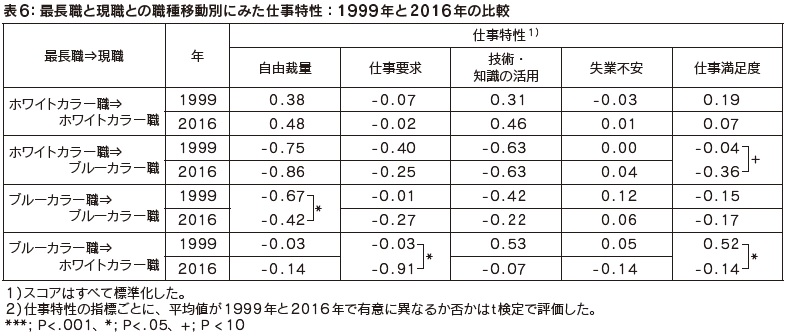

表6に、最長職と現職との職種の移動が、仕事特性に与える影響を分析した結果を示した。仕事満足度については、「ホワイトカラー職⇒ブルーカラー職」へ、「ブルーカラー職⇒ホワイトカラー職」へと職種を移動した人では、1999年から2016年で仕事満足度の低下が著しかった。

5.終わりに

近年、年金財政の逼迫に対応するため、年金に依存するのではなく稼働所得による生計維持を目指した高齢者の雇用推進が目指されている。本稿のデータ分析では60歳以上の男性については就業割合が増加しており、特に最長職がホワイトカラー職の人で60歳以後もホワイトカラー職で就業する人の増加が大きいことが示唆された。他方では、次のような課題があることも浮かび上がってきた。第1に、以前は健康が優れないため就業を控えていた人の間でも就業している人の割合が増加しており、健康管理の拡充の必要性が示唆されたこと、第2に、仕事の質の面では職種の変更(「ホワイトカラー職種⇒ブルーカラー職種」「ブルーカラー職種⇒ホワイトカラー」)が仕事満足度を低下させる傾向が強まっており、その理由としては、生計維持のための就業という半強制的に就業せざるを得ないことが関係していると思われることである。以上の課題への研究面・実践面での対応が必要である。

謝辞

本稿では、「高齢者における健康の社会階層格差のメカニズムとその制御要因の解明」プロジェクトのデータを使用している。データの使用を快諾された原田謙先生(実践女子大学)、杉原陽子先生(東京都立大学)、柳沢志津子先生(徳島大学)、新名正弥先生(田園調布大学)に心から感謝申し上げます。2016年の調査結果については、http://age-inequality.jp/performance.htmlを参照ください。なおこのデータの収集は、中央調査社に委託して行った。