|

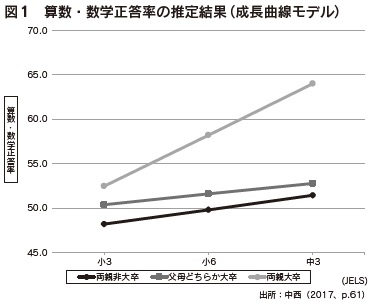

■ 「青少年期から成人期への移行についての追跡的研究」 (Japan Education Longitudinal Study: JELS): JELS 第二期調査 初年次報告 中西 啓喜(立教大学)・耳塚 寛明(青山学院大学)

1.「青少年期から成人期への移行についての追跡的研究」(Japan Education Longitudinal Study: JELS)について

1.2.JELS第二期の研究計画 このような知見を踏まえ、私たちはJELS第二期として、新たに地方中核市(A県B市)を調査エリアに選定し、学力格差縮小の処方箋を得ることを目的とした調査を開始している。具体的には、2018年度の小学校4年生と中学1年生の2つの学年を第一波調査の対象とし、当該学年が中学校を卒業するまで毎年追跡するパネル調査を計画している。その調査内容は、(1)児童・生徒質問紙調査、(2)同・学力調査、(3)担任教員質問紙調査、(4)保護者対象質問紙調査を実施することであり、その上で、青少年の学力および進路形成過程を総合的に把握し、家庭的背景・文化的経済的環境と、教師のペダゴジーや指導実践との間の相互作用を社会学的に明らかにし、学力格差縮小への処方箋を得ることを試みる。 JELS第二期の主な研究の焦点は以下のA)~ E)のようである。

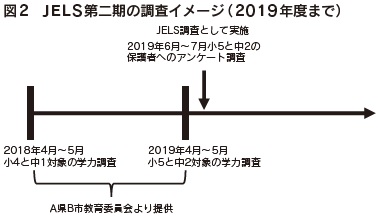

2.2019年度までに収集したデータの概要 2019年度までのJELS第二期の調査イメージは図2のようになる。学力調査は、B市教育委員会が毎年度の4月~ 5月に実施する標準学力検査(Norm Referenced Test: NRT)を2年度分提供してもらった。よって、2018年度の小4と中1および2019年度の小5と中2の学力データを入手している。

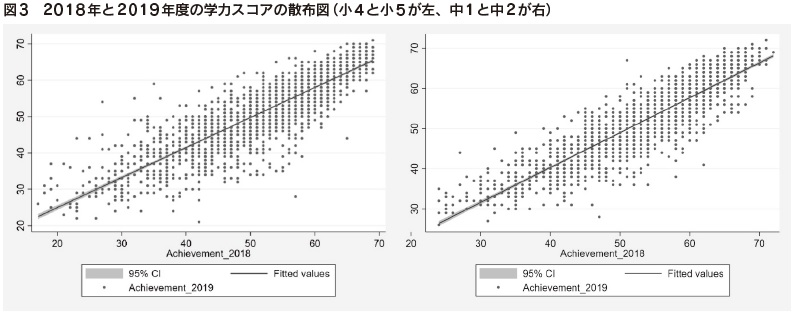

JELSでは、これに加えて2019年6月~ 7月にかけて、B市立の小中学校に在校する全ての小5と中2の保護者への質問紙調査を実施した。調査は、保護者対象調査票を教室で配布し、児童生徒が家に持ち帰り、回答済みの質問紙調査票を学校(担任教師)が回収し、中央調査社がデータのマージ作業を行うという手順で実施された。 回収標本の構成であるが、調査票の配布数が小5で3269票、中2で2997票であった。これに対し、回収数は小5が2830票、中2が2391票であり、回収率は小5が約87%、中2が約80%であった。保護者の年収、学歴、シングルペアレントかどうかなど家族構成といったセンシティブな質問項目が多い調査票ではあったが、回収率8割を維持することはできた。 本稿では、以上のデータを用いて、児童生徒の学力と保護者の社会経済的地位(Socio Economic Status:SES)の関連について基礎的な分析を展開していきたい。SES変数は、世帯年収と父母学歴という変数が持つ情報を集約するために主成分分析を行い、分散の約50%を占める第一主成分をSESとして使用する。学力は、国語、算数・数学、理科、社会、英語(中2のみ)の4教科ないし5教科の平均値を用いる。 3.分析結果 3.1.2時点間の学力の相関分析 まずは2018年(小4と中1)と2019年度(小5と中2)の学力スコアの間にどの程度の関連について確認しておこう。学力には時点間での相関関係があることは、JELS第一期での分析でも把握できており、松岡亮二(2019)も同様の分析結果を報告している。図3は、縦軸に2019年度学力スコア、横軸に2018年度学力スコアを設定した散布図である。各点は児童生徒を表している。近似線の周囲の網掛け部分は95%信頼区間(Confidence Interval:CI)である。

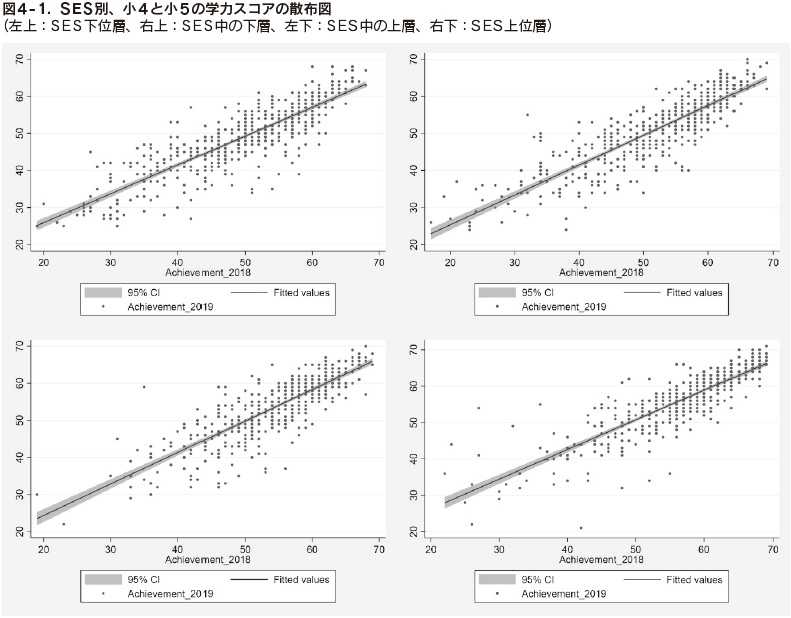

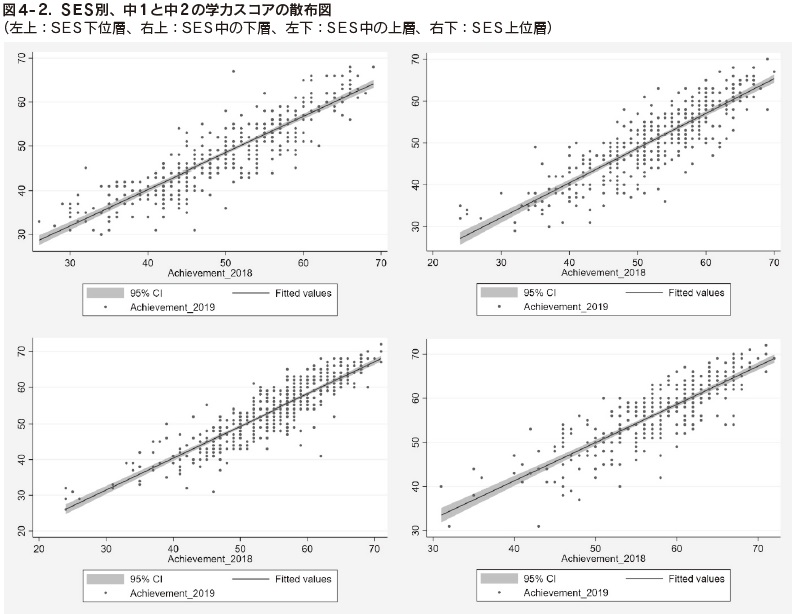

近似線より上に位置する点が学力向上の児童生徒、下に位置する点が学力低下の児童生徒ということになる。ただし相関係数は、小4・小5(図3左)の学力スコア間の相関関係は0.869、中1・中2(図3右)では0.887で非常に高い。本データにおいて、学力スコアの時点間の相関はかなり強いことがわかる。 このような時点間の学力の相関がSESによって異なるのかを検証するため、SESを四分位で分け、それぞれのSESレベルで学力の時点間の相関関係を示したのが図4-1、図4-2および表1である。図や表で把握できるように、どのSESレベルであっても時点間の相関関係はほとんど変わらない。つまり、一度獲得した学力は、SESレベルに関係なく次の時点の学力に持ち越されているのである。

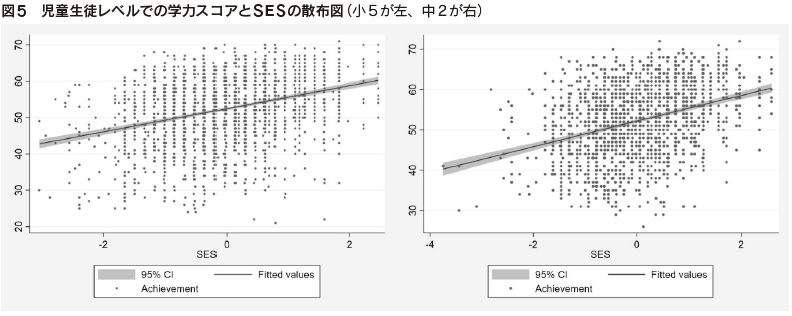

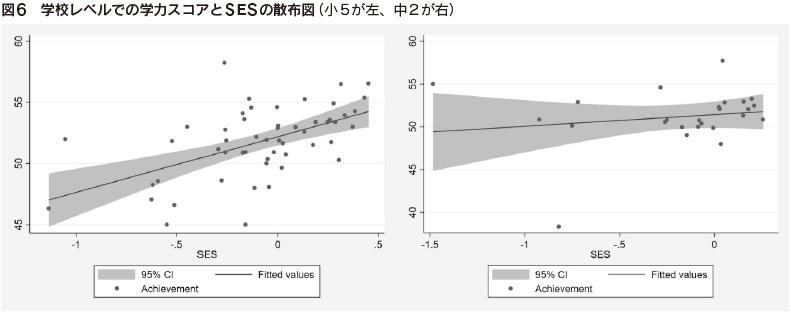

3.2.学力とSESの関連分析 学力とSESの関連については、児童生徒レベルと学校レベルの2つのパターンが想定できる。児童生徒レベルでは「家庭のSESの高い児童生徒ほど学力が高い傾向がある」という視点であり、学校レベルでは「家庭のSESの高い児童生徒が集まっている学校ほど学力が高い」という視点ということになろう。前者は児童生徒自身の家庭環境によってもたらされる学力格差であり、後者は児童生徒がどの学校に通うかによる学力格差である。後者については、松岡(2019)が「集合水準の格差」と表現するように、同じ学校に通う児童生徒は家庭環境が似ていたり、学校では共通の教育経験をしたりする。そのため、学校間での学力格差が発生することは決して珍しいことではない。 図5は、児童生徒を対象とした学力とSESの関連を分析した結果である。また図6は、学校を対象とした学力とSESの関連分析の結果である。いずれの場合にも、SESが高いほど学力が高いという相関関係を見出すことができる。こうした図5および図6のような児童生徒レベルと学校レベルでのSESの影響を弁別するために有用な分析手法としてマルチレベルモデルが用いられる。

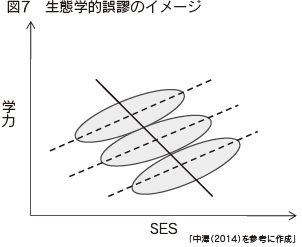

児童生徒レベルおよび学校レベルというような階層的データの分析に際して、通常の回帰分析を用いると2点問題が生じる。1つは、個人レベルの分析結果から集団レベルの変数間の関連について推論を行ったり、集団レベルの分析結果から個人レベルの変数間の関連について推論を行ったりすると、誤った結論を導く可能性があるという「生態学的誤謬」(Ecological Fallacy)と呼ばれる問題がある(Robinson 1950)。例えば、図7のような現象を想定すると、各学校内の児童生徒レベルに着目すると正の関連が確認されるのだが、学校レベルに着目すると負の関連が明らかになる。このような場合、集団レベルの分析結果を、そのまま個人レベルに当てはめてしまうと誤った結論を導くことになる。

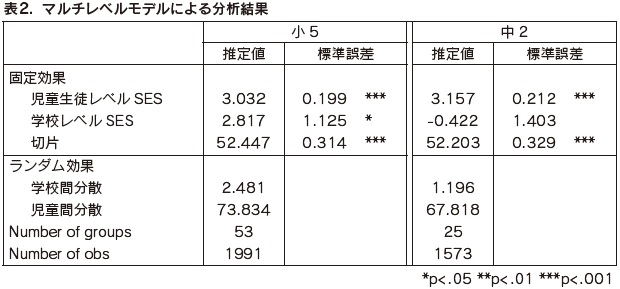

もう1つの問題点として、通常の回帰分析では、個体間における誤差項の独立を仮定しているが、同じ学校に通う生徒が似通っているような階層的データの場合、サンプルの独立の仮定が満たされなくなり、誤った分析結果が得られることがある。 このようなアイデアを踏まえ、児童生徒レベルと学校レベルでのSESの影響を弁別した分析手法がマルチレベルモデルである。マルチレベルモデルでは、まず従属変数の分散をレベル1(学校内の分散)とレベル2(学校間の分散)に分ける。そして、独立変数を投入しないヌル・モデル(null model)を設定し、学校内の学力のばらつきと学校間の学力のばらつきに分解する。従属変数の分散を、集団間と集団内の分散に区別したうえで、次に級内相関係数(Intra-class Correlation Coefficient: ICC)を算出する。ICCは、従属変数の全体の分散の内、どの程度集団間に分散があるのかをあらわす指標である。ICCは0~1の値をとり、ICCが高い場合は集団内の類似性が高いことを意味する。逆にICCが低い場合は同じ集団に属する個人も類似性が少ないということなので、そもそもマルチレベル分析を用いる必然性が低いということになる。本稿のデータで学力スコアのICCを算出した結果、小5では5.8%、中2では2.8%であった。文部科学省による全国学力・学習状況調査を用いてICCを計算した結果では、日本の小中学校は、教科によって異なるが4~8%であり(垂見 2014)、概ね全国データと近いICCであることもわかる。 マルチレベルモデルによって、児童生徒レベルと学校レベルでのSESの影響を弁別した分析結果が表2である 。まずは小5の固定効果を記述しよう。切片は、独立変数が0の場合の学力スコアが約52.4ポイントであることを示している。児童生徒レベルSESの推定値が約3.0なので、保護者の学歴と所得で構成されるSESスコアが1標準偏差分上昇すると約3.0ポイント児童生徒の学力スコアが高くなるということである。また、学校レベルSESの推定値は約2.8であることから、学校SESスコアが1標準偏差分上昇すると約2.8ポイント学校の学力スコアが高くなるということである。

その一方で、中2での分析結果は、児童生徒レベルSESは統計に有意な効果が観測されるものの、学校SESは有意ではない。つまり、中2では生徒レベルSESのスコアの上昇につれて約3.1ポイント生徒の学力スコアが高くなるが、どのSESレベルの中学校に在籍していても学力はほとんど変わらないということである。このような小中学校での結果の違いについてここで詳しく言及することは難しいが、今後のJELS第二期はこのようなデータ特性に基づいた追跡調査となることになる。 4.JELS第二期の今後の調査予定と懸案事項 JELSでは、本稿で分析した2つのコーホートを中学3年生まで追跡することを計画している。つまり、小4・小5コーホートは2024年まで、中1・中2コーホートは2020年まで調査を継続するということになる。B市教育委員会より提供される学力データに加えて、JELSとして児童生徒へのアンケート調査も同時に実施し、1年ごとに収集される長期間のパネルデータの構築を目指している。最終的に構築されるデータは非常に豊富な情報を含むことになるだろう。 一方で、COVID-19による調査への影響が懸案事項である。当面の課題は、2020年に実施予定の調査がどの範囲で可能であるかどうかである。2020年3月頃から6月頃までの長期の休校や夏休みの縮小などを考えれば、現場教師の業務負担が増えることが見込まれる。データ分析への影響もある。分析の結果、児童生徒に何かしらの“変化”が観測されたとしても、それが教員加配などの学校教育によるものなのか、それとも休校などの社会的イベントの影響なのかの弁別が難しいかもしれない。 いずれにしても、本研究を通じて得られるデータと知見は日本の教育社会学において有意義なものになることが見込まれる。COVID-19が教育界のみならず世界中で大きな問題となってはいるが、教育現場への配慮を忘れずに継続していきたい。 〈付記〉 本研究は、お茶の水女子大学21世紀COEプログラム「誕生から死までの人間発達科学」、お茶の水女子大学グローバルCOEプログラム「格差センシティブな人間発達科学の創成」教育・社会的格差領域、JSPS科研費(16330164、19330185、21330190、18H00984(研究代表:耳塚寛明)、16300230、18300245(研究代表:牧野カツコ))、20K13911(研究代表:中西啓喜)の助成を受けた。 〈文献〉

詳細は、前回の『中央調査報』(https://www.crs.or.jp/backno/No666/6661.htm)などを参照されたい(中西・耳塚 2013)。 マルチレベルモデルの解説は、清水(2014)および垂見(2019)を参考にしている。 切片のみランダムにした分析モデルである。 |